日本でも安楽死含む終末期医療や患者の権利について開かれた議論を

2020年08月16日

2020年7月、京都市内のALS患者が、SNSで知り合った医師2人の手を借りて「安楽死」を遂げていたことが報道された。本件については新聞やテレビなどで大きな話題になったが、重要な論点は何だったのか。本稿では、メディアでの議論を振り返りながら、今回の事件を受けて今後どのような議論がなされるべきなのかについて考えてみたい。

これまでの報道からわかっている事件の概要は次の通りである。

2019年11月30日、京都市内に住む筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis, ALS)の女性(当時51歳)の自宅に知人を装った医師2人が訪れた後、女性が意識不明に陥っているのをヘルパーが発見した。女性はその後、搬送先の病院で死亡が確認された。京都府警は2020年7月、この女性から依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして、医師2人を嘱託殺人の疑いで逮捕・送検した。医師らは女性の主治医ではなかった。8月13日、2人は京都地検により同罪で起訴された。

女性の死因は急性薬物中毒で、遺体からは市販されていないバルビツール酸系の鎮痛薬が検出された。女性は一人暮らしで24時間介護を受けていたが、人工呼吸器は装着しておらず、栄養摂取のために装着していた胃ろうを通じて投与されたとみられる。

事件の1年ほど前、女性は2人の医師のうちの1人とSNSを通じて知り合ったとみられ、第三者には見えないダイレクトメッセージやメールでのやりとりを重ねるなかで殺害を依頼したとされる。また、SNSでやりとりしていた医師とは別の医師名義の口座に、女性から計130万円が振り込まれていたとされる。

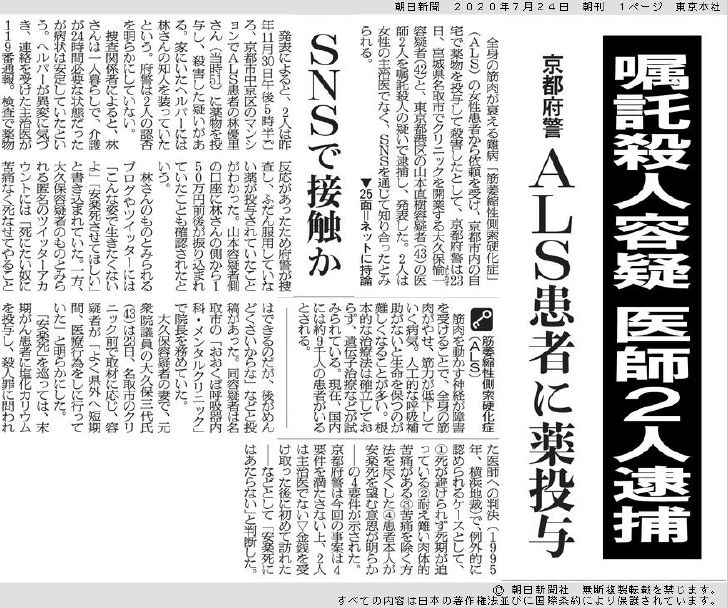

2020年7月24日東京本社発行朝刊1面

2020年7月24日東京本社発行朝刊1面今回の事件について、筆者が重要だと考えるのは、以下の五つの問いである。

今回の事件では、括弧付きの「安楽死」と表記する報道が多く、また明確にこれは安楽死ではないとする主張も見られた。背景には、致死薬を患者に投与したとされる医師2人が、女性の主治医ではなく診療も行っていなかったということがある。これは、例えば末期がん患者に主治医が致死薬を投与して死なせた東海大安楽死事件や、意識障害の患者の呼吸器を主治医が抜管後に致死薬を投与して死なせた川崎協同病院事件などとは大きく異なる点である【注1】。

しかし、こうした特異な事情があるにせよ、今回の事件を安楽死と呼べない理由はないように思われる。例えば、1962年に名古屋高裁での判決があった山内事件では、脳溢血(のういっけつ)の再発後、四肢麻痺(まひ)となり激痛に苦しむ父親を、医療者でない息子が農薬入りの牛乳を飲ませて死なせたが、これも通常は安楽死事件として知られている【注2】。

安楽死については日本には法律がないため、確固たる定義がないのが現状だ。ただ、仮に東海大安楽死事件での横浜地裁判決の「苦痛から免れさせるため意図的積極的に死を招く措置をとる」という積極的安楽死に関する説明を採用するなら、今回の事件も、積極的安楽死の事例と呼べると思われる。

一部の論者が本件を安楽死と呼ぶことをためらうのは、致死薬を投与したのが主治医ではなかったことに加えて、少なくともその1人に患者との金銭授受があったことがあるからかもしれない。さらに、事件に関するやりとりの痕跡を消そうとするなどの悪質性も垣間見られる。つまり、患者の苦しみをおもんばかっての行為ではなく不道徳な動機であるから、単なる殺人に過ぎないということだ。

しかし、金銭の授受があったからといって、患者のことを思っていなかったとは、現時点では断定できない。また、仮に致死薬を投与した者の動機が金銭目当てであったとしても、苦しみを訴える患者の求めに応じて致死薬を投与したという行為の性質が変わるわけでもない。

今回の事件に関しては、筆者も医師2人の行為には、法的にも道徳的にも大きな問題があると考えている。しかし、だからといって当該行為が安楽死と呼べないということではなく、定義上は安楽死であるが、許容できない種類の安楽死だ、と述べるのが適切ではないかと考える。

今回の事件を、2016年に神奈川県相模原市の「やまゆり園」という障がい者施設であった殺傷事件になぞらえる意見も見られた。たしかに、致死薬を投与した医師の1人はSNSなどで優生思想的な意見を表明していたとされており、今回死亡した患者もいわゆる障がい者であることから、やまゆり園の事件と共通する点もあると言える【注3】。

だが、両者には大きく異なる点もある。やまゆり園の事件は、自分の意見を表明できない知的障がい者を殺害したものである。被害者の意思がわからないとしても、本人に耐えがたい苦痛があり死ぬことを希望していたとは到底考えられない。

本人の苦しみを取り除くという目的がないのであれば、そもそも安楽死と呼ぶことはできない。また、仮に安楽死と呼ぶとしても、本人の希望に反して行われる「反自発的な積極的安楽死」は、決して許されるものではない。

それに対し、今回の事件は、女性が死ぬことを希望していたとされる点を考慮すると、「自発的な積極的安楽死」に相当する。本人の希望をかなえるために安楽死を行うのか、あるいはそのような意思とは無関係に行うのかで、行為の倫理性は大きく異なるだろう。

今回の患者が障がい者であり、医師が特殊な信念を持っていたからといって、この点を抜きにして両者を同一視するならば、現在オランダやアメリカのオレゴン州などの諸外国で行われている安楽死や医師ほう助自殺(PAS)は、すべてナチスの蛮行と同じだという乱暴な議論をすることになるだろう【注4】。

移送される大久保愉一容疑者=2020年7月23日午後5時37分、京都市下京区、金居達朗撮影

移送される大久保愉一容疑者=2020年7月23日午後5時37分、京都市下京区、金居達朗撮影 上記の点と関連して、今回の事件で亡くなった患者が障がい者であることから、安楽死は、生産性の有無で人間の価値を決める発想に基づくため、障がい者や高齢者の差別であるという批判も見られた。

だが、諸外国での安楽死やPASは、必ずしも障がい者や高齢者だけが行っているわけではない。毎年の統計情報が比較的入手しやすいオレゴン州のデータを見ると、毎年、PASを行うのは7割程度までががん患者であり、ALS患者は1割程度だ。PASを行うのは高齢者が多いものの、3人に1人は64歳以下である。PASを受ける者の9割は「人生を楽しくするような活動があまりできなくなった」とか「自律性を失った」という理由を挙げている【注5】。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください