【26】ナショナリズム ドイツとは何か/ワイマール③ ホロコーストと市民

2020年11月19日

ブッヘンバルト強制収容所跡。左から監視塔、遺体焼却場(奥)、門=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影。以下同じ

ブッヘンバルト強制収容所跡。左から監視塔、遺体焼却場(奥)、門=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影。以下同じ2月19日午後、ドイツ中部のワイマール市街から路線バスに乗り、北西のエッタースベルクの丘へ向かう。地図では直線で7キロほどを十数分揺られる。緩やかな頂上の枯れ林を抜けた終点に、ブッヘンバルト強制収容所跡と史料館があった。

強制労働とホロコースト(大量虐殺)によって、ナチスの「第三帝国」を支えた強制収容所システムの拠点の一つだ。

敗戦の1945年まで8年間に50カ国以上から、のべ28万人が周辺施設も含め収容され、5万6000人が死亡。広い駐車場にクリーム色の壁を向ける4棟の宿泊学習施設「国際青少年センター」は、元は収容所を管理するナチスのSS(親衛隊)の隊舎だった。

ブッヘンバルト強制収容所跡の駐車場と事務等など

ブッヘンバルト強制収容所跡の駐車場と事務等など駐車場に大型バスが数台止まり、見学の生徒たちが群れていた。フランクフルト近郊で二日前に授業参観をした高校一年生にあたるクラスもここに来たという話を思い出す。私がこの旅で訪れる強制収容所は二カ所目。最初のドイツ南部のダッハウでは、荒涼とした跡地や凄惨な展示に目眩を覚えただけに、緊張しながら歩き出した。

遺体焼却場と監視塔がそばに並ぶ角の門を通ると、小石で覆われた緩い斜面が広がる。かつて収容者たちが詰め込まれたバラックの並びはもうない。曇天の丘の荒涼感は、近くに住宅街もあったダッハウより強い。降りていくと、常設展の建物が二棟あった。

ブッヘンバルト強制収容所跡で展示のある史料館へ坂を歩いて下る

ブッヘンバルト強制収容所跡で展示のある史料館へ坂を歩いて下るブッヘンバルトでのその展示に、ドイツ各地でナチス時代を後世に伝えようと様々な施設が担う「記録」と、その表現ににじむ個性の強さを改めて感じることになる。この旅で最初に訪れたニュルンベルクにあるナチスの遺構で展示に携わるマルチナ・クリストマイヤー博士(46)が、「それぞれが歴史をモザイクの一片として記録し、協力して全体像を現代に示そうとしている」と語った、あの個性だ。

二棟のうちかつて「消毒場」だった小ぶりの建物に、ぼつりぽつりとアートが並んでいた。連行された収容者からはぎ取った衣服や所持品を消毒した房が並ぶ脇に、佇むようにブロンズや石の像がある。ガラスの壁には収容者たちを描く幅1メートルほどの版画。点呼のため屋外に縦縞の服で並ばされ、地面に倒れている姿もある。

収容者たちからはぎ取った服などを消毒した房が並ぶ(右側)部屋に、像や版画(左側)の作品がある

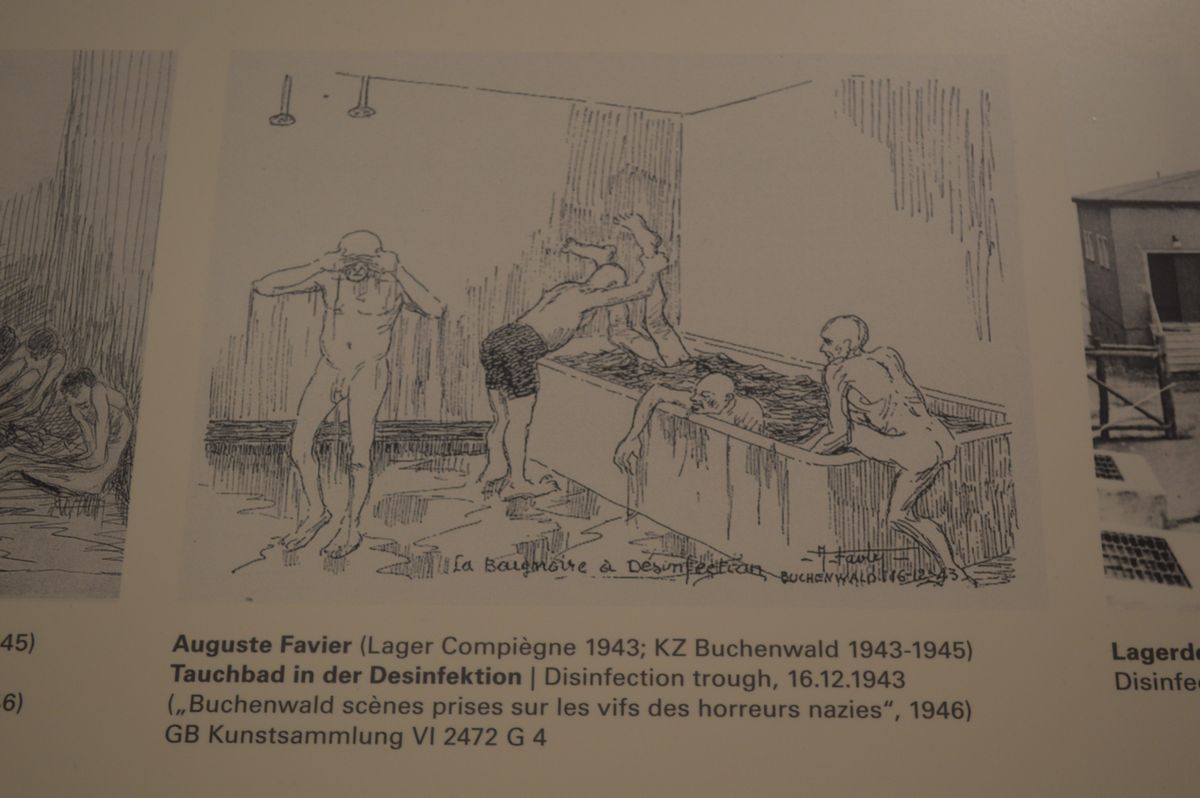

収容者たちからはぎ取った服などを消毒した房が並ぶ(右側)部屋に、像や版画(左側)の作品があるナチスが定めた「国民」にふさわしくないだけで、人権、そして命を奪われる強制収容所。この消毒室はその入り口に過ぎない。隣の部屋には、身ぐるみはがれた収容者たちが狭い風呂に押し込められたり、裸で鞭打たれたりしている絵があった。後に生存者たちが描いたものだ。

強制収容所に着くなり風呂で体毛を剃られた人たちの様子を、生存者が振り返る言葉が添えられていた。「お互いの姿を見て冷やかしあった。みんな裸で坊主で、誰が誰だかわからない。あちこちに誰かに似ている誰かがいて、でも隣の人が誰かわからない」

生存者が描いた、強制収容所で髪の毛を剃られ風呂に押し込まれる人たちの様子

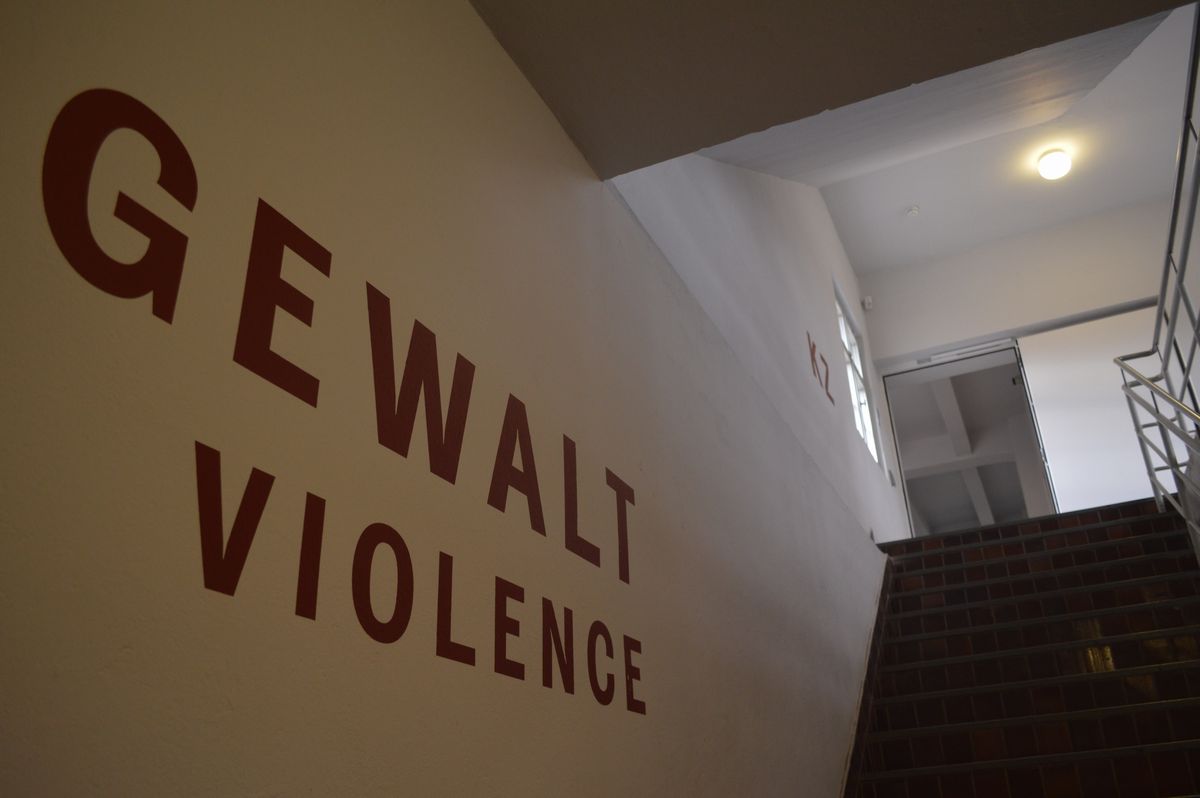

生存者が描いた、強制収容所で髪の毛を剃られ風呂に押し込まれる人たちの様子もう一棟の大きな建物はかつて、収容者から奪われ消毒された衣類や所持品が詰め込まれた倉庫だった。入ると白い壁に赤で大きく”GEWALT”(暴力)とあり、常設展「追放と暴力」が始まる。「広さ40万平方メートル、電気有刺鉄線3500メートル、27万8800人を50カ国以上から収容、死者5万6000人……」。まず数字が淡々と並ぶ。

展示を見ていくと、すでに訪れたダッハウと似ている点、違う点に気づく。ナチス政権と表裏一体をなした強制収容所の非人道性と盛衰が、両者の比較で立体的に浮かんでくる。

常設展「追放と暴力」がある建物の入り口

常設展「追放と暴力」がある建物の入り口ともにナチスの強制収容所システムの中枢であり、ユダヤ人迫害と周辺国への侵略が進むにつれ収容者が増加。独ソ戦でのスターリングラード攻防を境に1943年からドイツ軍の撤退が始まると、周辺国で維持できなくなった強制収容所から収容者が運び込まれ、劣悪な環境で死者が急増。崩壊寸前の45年4月に米軍に解放され、翌月ドイツが降伏した。そんな経緯も同じだ。

だが、ナチス政権が現れた1933年に造られ各地の強制収容所のモデルとなったダッハウと、このブッヘンバルトには違いがあった、ドイツのポーランド侵略で第二次大戦が始まる2年前、ダッハウよりかなり北にできたブッヘンバルトは、戦争そのものにより深く関わっていた。

ドイツの地図で二つの強制収容所を赤丸で示した。南のダッハウより中央のブッヘンバルトの方が、独ソ戦があったポーランドにずっと近い=Google mapより

ドイツの地図で二つの強制収容所を赤丸で示した。南のダッハウより中央のブッヘンバルトの方が、独ソ戦があったポーランドにずっと近い=Google mapよりブッヘンバルトは強制労働を駆使した兵器廠となった。展示にこうある。

「1943年にスターリングラードで敗れたナチス政権は『総力戦』を掲げた。だが開戦から四年経ち、兵器生産の継続は数百万人の強制労働なしに成り立たなかった(中略)。ブッヘンバルトやその周辺にできた補助収容所は兵器廠となり、SSは銃製造工場を造り軍需産業と密接に協力した」

「労働力不足を補うため、SSとゲシュタポ(秘密警察)は侵略した国々で、抵抗活動を弱める狙いもあって多くの人々を拘束した。1944年秋には、周辺国からブッヘンバルトと補助収容所に送られた人々は9万人に達し、女性も見られるようになった」

「殺人的なテンポ」での鉄道建設にかり出された収容者たちの写真もあった。私が昨日降りたワイマール駅から1943年に引かれた線路を走る蒸気機関車が、ブッヘンバルトまでさらに収容者を運び、SSがそこから補助収容所の工場へ送り込んだ。

強制労働にかり出された収容者たちが住んだバラックは、今は跡形もない.。奥の煙突の建物は遺体焼却場=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影。以下同じ

強制労働にかり出された収容者たちが住んだバラックは、今は跡形もない.。奥の煙突の建物は遺体焼却場=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影。以下同じ例として、ブッヘンバルトから北へ60キロほどの山あいにあるミッテルバウ・ドラ補助収容所が紹介されていた。新兵器のロケットミサイルなどの工場が、空爆を避けるため地下のトンネルにも造られ、強制労働で収容者6万人の三分の一が亡くなった。1944年には米軍がブッヘンバルトの兵器工場を空爆し、収容者約400人に加えSSも100人以上が死亡した。

いかに収容者の命が軽んじられていたかを物語るのが、ポーランドにあった絶滅収容所アウシュビッツとの「往復」だ。こんな説明がされていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください