【27】ナショナリズム ドイツとは何か/ワイマール④ ホロコーストと市民

2020年11月26日

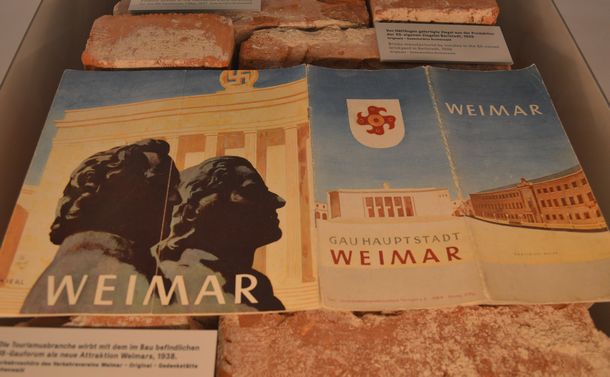

ブッヘンバルト強制収容所跡の常設展にあった、ナチス時代の観光パンフレット。カギ十字のマークをアピールしている=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影

ブッヘンバルト強制収容所跡の常設展にあった、ナチス時代の観光パンフレット。カギ十字のマークをアピールしている=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影ドイツ中部のワイマール郊外、エッタースベルクの丘にあるブッヘンバルト強制収容所跡を2月19日に訪れた話を、前回から述べている。史料館の常設展「追放と暴力」で、強制労働とホロコースト(大量虐殺)というナチス政権の非人道性に加えて古都ワイマールにも焦点を当て、強制収容所との関わりを丁寧に示していたことに驚いた。

実はこの展示の構成は、2016年という最近の常設展のリニューアルで生まれたものだった。展示を解説する冊子の巻末で、史料館の学術諮問委員長でもあるイエナ大学のノーベルト・フライ教授がその経緯を述べている。

「ブッヘンバルトの恐怖を生き延びた最も若い世代も80代になる。史料館の展示に飽くなき貢献をしてきた人々の期待は、新たな常設展は新たな世紀の子供たちに向けた構成にというものだった。委員会はこの期待を銘記して史料館に助言し、協力した」

「加害者と被害者という認識だけでは、強制収容所を生んだ相互関係を見落としてしまう。当時のドイツ人たちが(ナチスの)犯罪の列車に乗り、(収容者たちが強いられた)死に至る労働の過程に加担することを容易にしたのは、現代の産業社会の原則である『分業』であり、それは今も機能している」

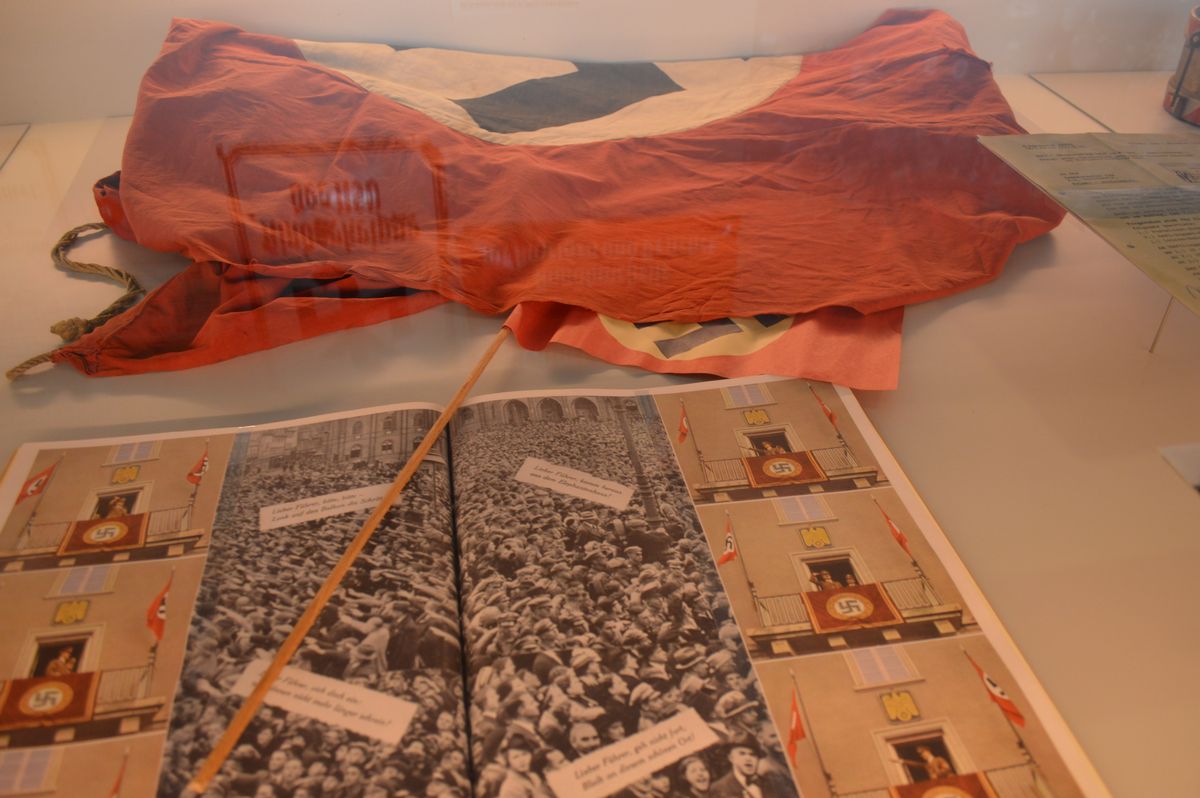

史料館にあるのは、ナチスのカギ十字の旗に覆われたワイマールの街角や、ヒトラーを迎える群衆を映す写真だけでなかった。ワイマールと、第二次大戦が始まる2年前の1937年にナチスのSS(親衛隊)が造ったこの強制収容所との「分業」を示す、数々の史料があった。

・収容者の消毒で市民病院の支援を得られるという、SSの1937年の文書

・ナチス党大会の準備に収容者を動員するという、SSの1938年の文書

・文豪シラーがかつて住んだ家の木製家具の複製。本物の戦災を避けるために強制収容所で1942年に作られた

ブッヘンバルト強制収容所記念館の常設展「追放と暴力」を見る人たち=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影

ブッヘンバルト強制収容所記念館の常設展「追放と暴力」を見る人たち=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影・強制収容所の兵器工場とワイマール駅をつなぐ線路の工事に動員される収容者を1943年に撮影した写真

・強制収容所の工場を借り収容者を働かせたワイマールの企業が、「規律を欠く」としてある収容者を来させないようSSに1944年に求めた文書

・空襲で破壊された市街のがれき処理に動員される収容者を1945年に撮影した写真

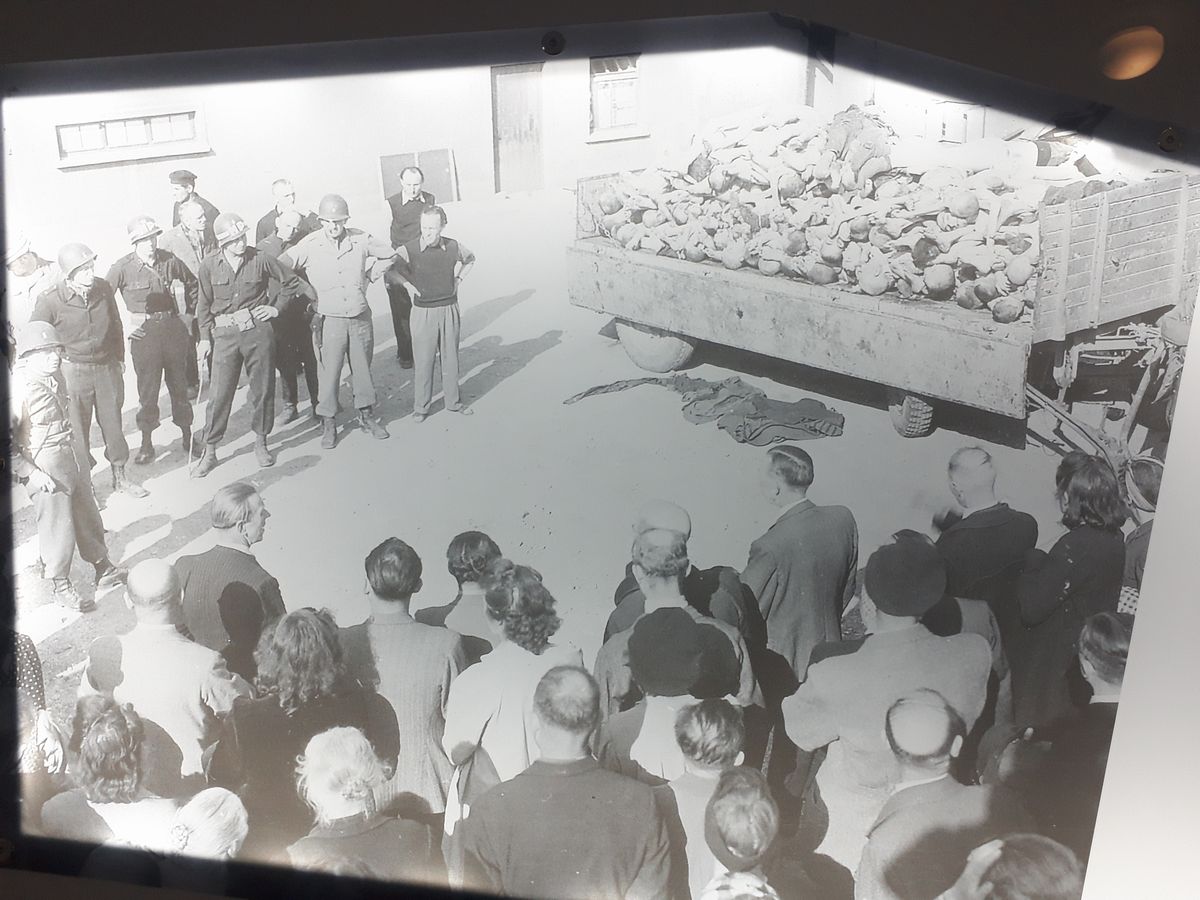

連合国軍の侵攻を受けドイツが降伏する前月の1945年4月、ブッヘンバルト強制収容所は米軍に解放された。「解放後」というタイトルの展示の最後のコーナーも、ワイマールとの関係に強くこだわっていた。市民たちが米軍に呼ばれて強制収容所を訪れ、収容者の遺体を目の当たりにする写真が数枚あった。

常設展の展示写真。説明によると米陸軍撮影で、米軍が解放後のブッヘンバルト強制収容所にワイマール市民を呼び、遺体焼却場を見せている=2月、ドイツ・ワイマール

常設展の展示写真。説明によると米陸軍撮影で、米軍が解放後のブッヘンバルト強制収容所にワイマール市民を呼び、遺体焼却場を見せている=2月、ドイツ・ワイマール当時のワイマールでの反応として、市長や地元のキリスト教界の代表、文化史跡行政の責任者が連名で出した声明が紹介されている。

「連合国軍の新聞やラジオによって、ワイマール周辺の市民がブッヘンバルトでの残虐行為を知りながら黙っていたという見方が広まっている。この厳しい非難は不公平であり、ナチス・ドイツの現実になじみがないことによると思われる。ワイマールの市民たちは打ちのめされている。この文化の古都にふさわしくない汚点は甘受できない」

ワイマール市街でナチスを歓迎する群集を紹介する印刷物。こうした集会の準備にブッヘンバルト強制収容所の収容者が動員されたという記録もある=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影

ワイマール市街でナチスを歓迎する群集を紹介する印刷物。こうした集会の準備にブッヘンバルト強制収容所の収容者が動員されたという記録もある=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影ここで言われる「ナチス・ドイツの現実」とは、ワイマールの市街ではナチスを受け入れこそすれ、丘の向こうで独裁を支えた強制収容所の実態など一般市民にはわからなかったという「現実」だろう。

強制労働や大量虐殺の現場を目撃した市民は少なかったかもしれない。だが、この「解放後」に至る展示で示されている、距離にして数キロの市街と強制収容所の関わりを示す上記の数々の史料が、この市長らの声明の力をそいでいる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください