【28】ナショナリズム ドイツとは何か/ワイマール⑤ ホロコーストと市民

2020年12月03日

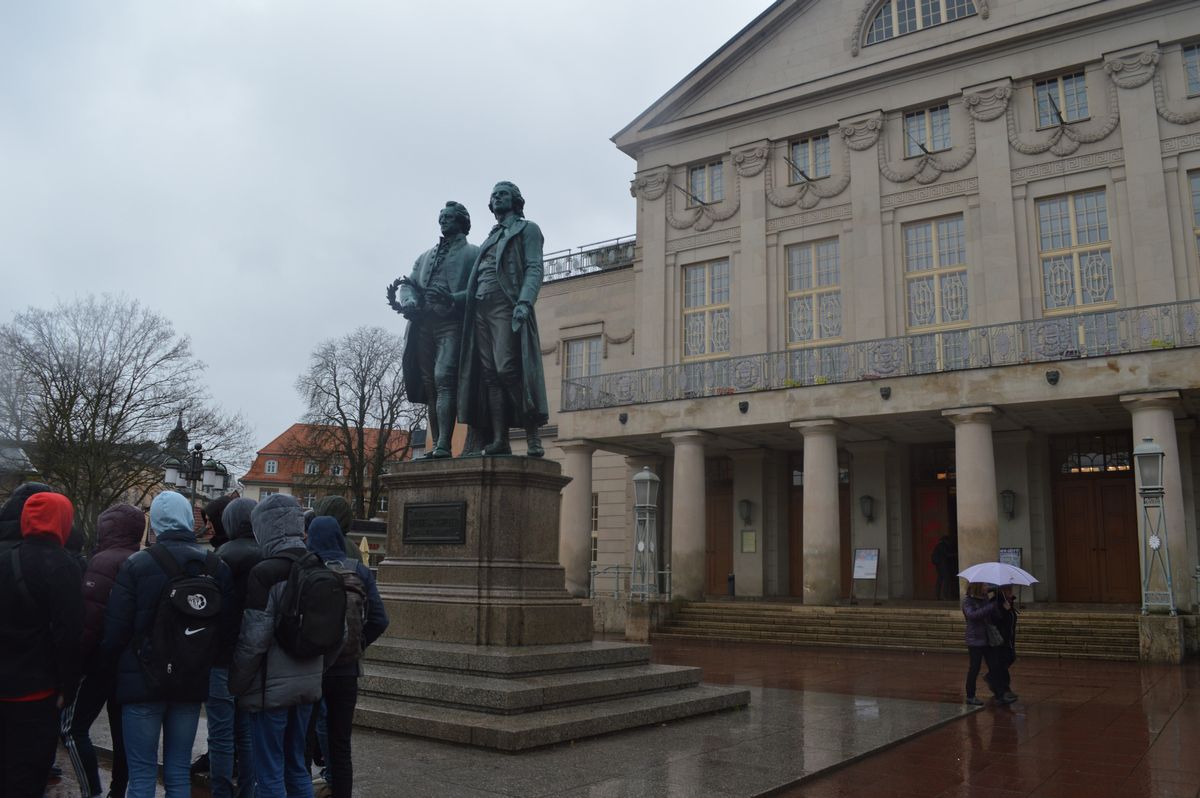

ワイマール憲法が採択された国民劇場の前に建つ、当地ゆかりの文豪ゲーテとシラーの像=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影。以下同じ

ワイマール憲法が採択された国民劇場の前に建つ、当地ゆかりの文豪ゲーテとシラーの像=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影。以下同じナチスがドイツ中部に造ったブッヘンバルト強制収容所跡から、また路線バスに10数分揺られ、ワイマール市街に戻る。2月19日夕方に訪れた石畳の「劇場広場」に、この古都ゆかりの文豪ゲーテとシラーの像と、新古典主義風の劇場が建っていた。

像の前で見学の生徒たちが教師の話に聴き入る。劇場正面の石段で小学生ぐらいの女の子たちがペットボトルを蹴っ飛ばして遊ぶ。歴史豊かな地方都市といった風情だ。ドイツのナショナリズムを探る私の旅に欠かせない訪問先だった。

ワイマール憲法が採択された国民劇場と、ゲーテとシラーの像が建つ広場。見学の生徒たちが訪れていた

ワイマール憲法が採択された国民劇場と、ゲーテとシラーの像が建つ広場。見学の生徒たちが訪れていたふたりの文豪の像の台座には「祖国」と刻まれ、劇場の名も「ドイツ国民劇場」。ドイツ全体を背負うような気概がにじむ。1919年にこの劇場で国民議会が開かれ、ドイツ初の民主的な憲法であるワイマール憲法が採択された。

その憲法と民主主義をナチスが換骨奪胎し、独裁を実現した。この劇場もカギ十字の垂れ幕に覆われ、この古都は数キロ先のブッヘンバルト強制収容所と共存し、敗戦後もその歴史を背負う。つい先ほど強制収容所跡の史料館で見たばかりのいきさつだ。

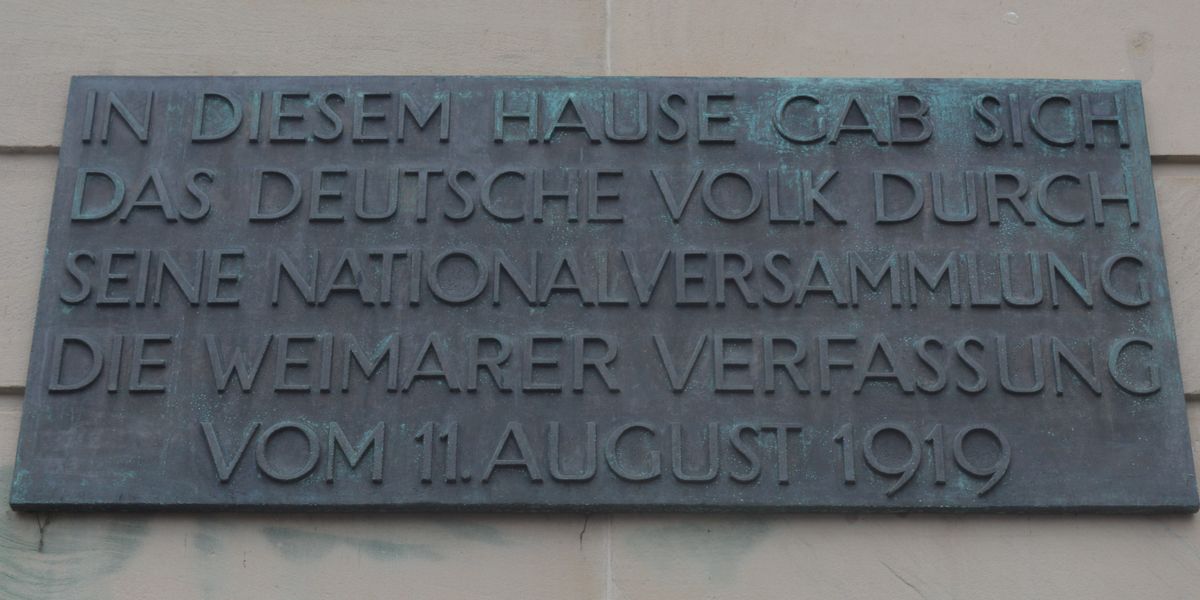

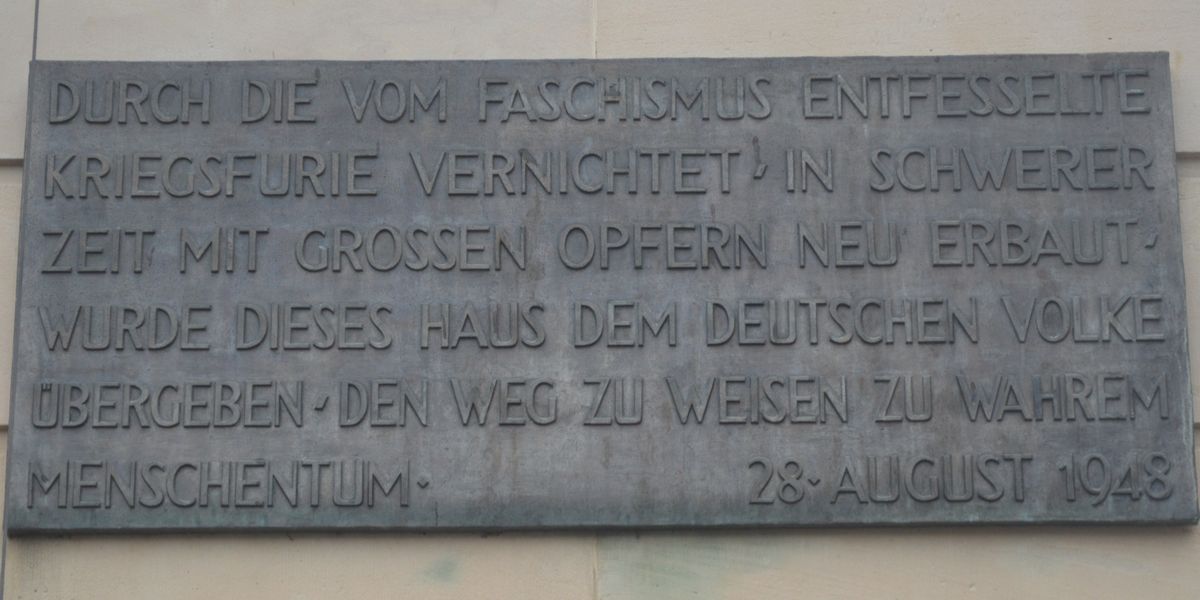

劇場正面の白い石壁に近づくと、左右に一つずつ、金属板で文章がはめ込まれている。向かって左(写真上)には「この建物でドイツ国民はワイマール憲法を採択した。1919年」、右(写真下)には「ファシズムによって破壊され、多くの犠牲者を出しながら建て直され、ドイツ国民に引き渡された。真の人間存在の道へ。1948年」とあった。

国民劇場の壁にある、1919年にワイマール憲法がここで採択されたことを記す碑文

国民劇場の壁にある、1919年にワイマール憲法がここで採択されたことを記す碑文

国民劇場の壁にある、「ファシズムによる破壊」から1848年に再建されたことを記す碑文

国民劇場の壁にある、「ファシズムによる破壊」から1848年に再建されたことを記す碑文この二つの年の間に、一体何が起きたのか。

広場の方へ向き直ると、文豪たちの像の向こうに真新しい小ぶりな建物があった。「ワイマール共和国の家」とある。扉を押して入り、受付の女性に聞くと、憲法採択百周年の昨年に政府の支援も受けてできた史料館で、市民団体が運営しているという。

館内での短い映画と展示は、「ワイマール共和国 ドイツ初の民主主義」から「民主主義の終わり」へと転落する20世紀前半のドイツ史を語り、「たとえ素晴らしい憲法があっても、あらゆる民主主義社会は脆弱だ」という教訓を今にどう生かすかを考察していた。

国民劇場の向かいにある史料館「ワイマール共和国の家」

国民劇場の向かいにある史料館「ワイマール共和国の家」その問いかけを展示に沿って、日独の二人の歴史学者の知見も交えつつ紹介したい。

広い一部屋での展示に説明のパネルが並ぶ中、奥のガラスケースに義手が置かれていた。第一次大戦での負傷兵が社会に復帰するため、地元チューリンゲン州の企業が作ったものだ。「270万人のドイツ兵が心や体に傷を負って戦線から戻った。政府は彼らをできるだけ労働市場に再統合しようとした」とある。

第一次大戦での負傷兵が社会復帰するために作られた義手の展示

第一次大戦での負傷兵が社会復帰するために作られた義手の展示域内を統一したドイツ初の近代国家であるドイツ帝国は第一次大戦で敗れ、帝政が終わった。甚大な被害と敗北感の中で、ワイマールが憲法制定の地となった新国家に期待されたのは「華やかさとすばらしさだった。軍国主義と崇拝は過去の帝政のものとされ、市民による共和制が培われねばならなかった」。

1919年7月に国民議会で採択されたワイマール憲法は、ドイツで初めて女性にも参政権を認め、比例代表制の国会と直接選挙の大統領制を導入。表現や報道の自由、思想や良心の自由などの基本的人権を掲げ、国会は立法と行政監視を担う中心的存在とされた。

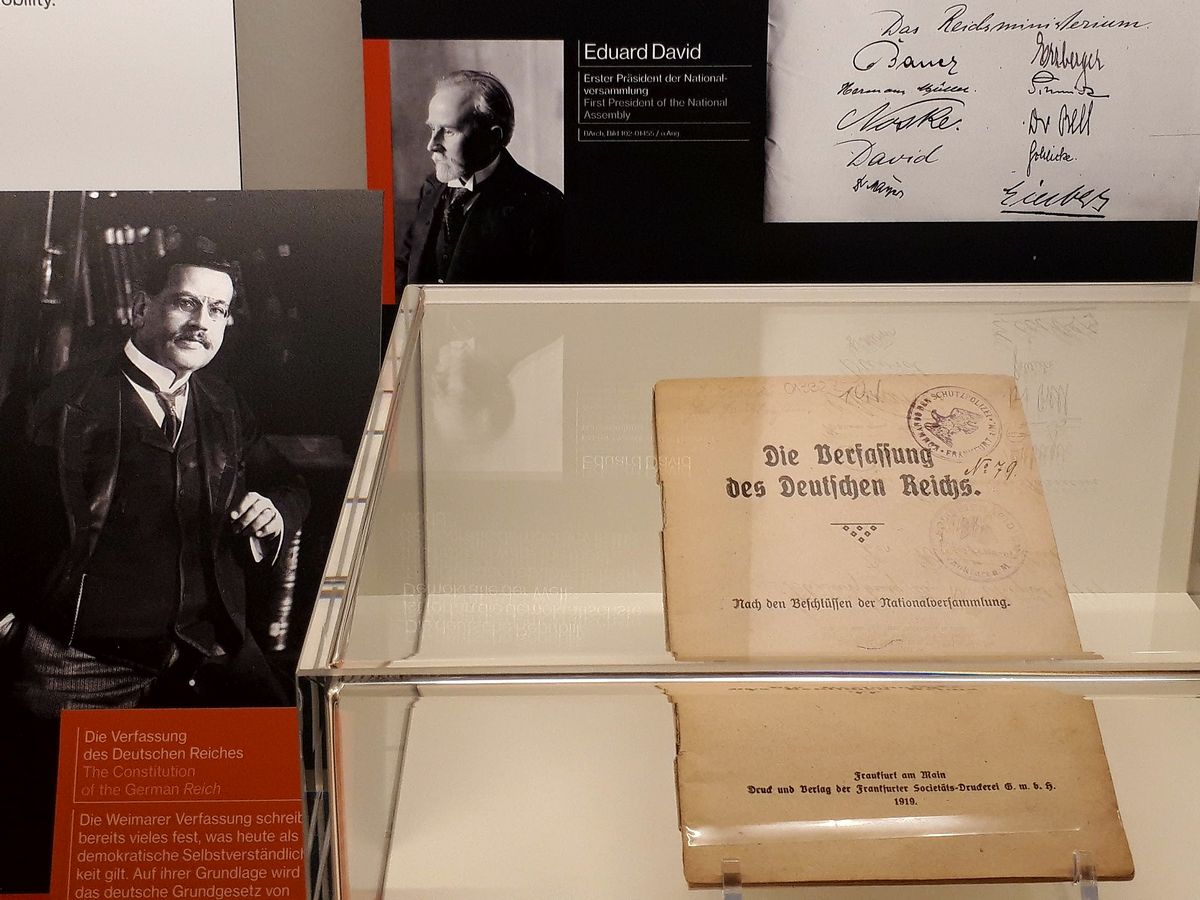

1919年に採択されたワイマール憲法の冊子と、作成に携わった人たちの展示

1919年に採択されたワイマール憲法の冊子と、作成に携わった人たちの展示このワイマール体制の下で、ヒトラー率いるナチスがいかに台頭し、民主主義を壊していったのか。まず、どんな人々がナチスを支持したのだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください