政情不安の故郷から⽇本へ 。演歌番組で日本語を学び、苦手だった生魚の味も覚えた

2020年08月24日

歴史ある街並みが観光客の人気を集めていた東京、浅草。かつては雷門から浅草寺へと続く仲見世商店街を、土日になると身動きがとれないほどの人が埋め尽くしていた。私も海外から友人が来ると、まず行こうと思いつくのはこの浅草だった。

ところが新型コロナウイルスの感染拡大後、海外からの観光客の入国が困難になり、国内旅行者も激減。通りには、なかなかお客さんがつかまらない人力車がずらりと並んでいた。それでも各店が工夫をこらし、かつてないほど逼迫したこの事態を切り抜けようとしていた。

緊急事態宣言下ほどではないものの、以前に比べ人がまばらな仲見世商店街

緊急事態宣言下ほどではないものの、以前に比べ人がまばらな仲見世商店街程よくお腹が空いた午後、この雷門から徒歩数分ほどのビルの二階に店舗を構える「令和寿司」を訪ねた。「いらっしゃい!」と朗らかに迎えてくれたのは、板長のマウン・ラ・シュイさんだ。ここはマウンさんはじめ3人の板前も経営者もミャンマー出身という寿司店なのだ。

「令和特選寿司セット」を握って下さったマウンさん

「令和特選寿司セット」を握って下さったマウンさんかつて「寄席喫茶」として使われていたという店舗は、ステージだったらしい作りを残し、客席には開放感がある。この道24年というマウンさんが腕を振るった寿司は、シャリの握り具合が絶妙で、口の中に運ぶとふんわり解けていく。手際のよさはもちろんながら、一貫一貫、丁寧に握っていくマウンさんの姿に、この仕事にかける情熱をひしひしと感じる。

手前がボリュームたっぷりの「令和特選寿司セット」

手前がボリュームたっぷりの「令和特選寿司セット」鮮度抜群の寿司の数々は、「ちゃんと利益は出ているの?!」と心配になってしまうほど手ごろな値段設定だ。「たくさんお客さんに来てもらえれば大丈夫ですよ」と微笑むマウンさんの表情には、味への確かな自信がにじんでいた。メニューの数も豊富で、活しじみのだし巻き玉子は、繊細な味付けが優しく染みこんだ絶品だ。

出汁の細やかな味わいがたまらない「活しじみのだし巻き玉子」

出汁の細やかな味わいがたまらない「活しじみのだし巻き玉子」「自分は“光り物”と貝が一番の好物ですね。あと、岩ガキも今、どんどん美味しくなってきていますし、ホヤも好きです。最初食べたときは匂いが気になっていましたが、その後新鮮でいいホヤを食べたとき、とても美味しいものだと知りました。日本酒も一緒に飲みたくなりますね」

店の日本酒の選定もマウンさんたち自らこだわり、夏酒も種類豊富に取り揃えている。

「寿司令和」がオープンしたのは昨年6月。物件を引き渡された日が5月1日、ちょうど令和の元号が始まった日だったことにちなんで、この名前を付けた。

それから半年以上が過ぎ、ようやく店舗が軌道に乗ってきたところで、新型コロナウイルス感染拡大の波が襲いかかった。7割近くの客足が遠のいた。そんな逆風の中、少しでも店の情報が届くようにと、SNSやYouTubeでの発信など、試行錯誤を重ねている。

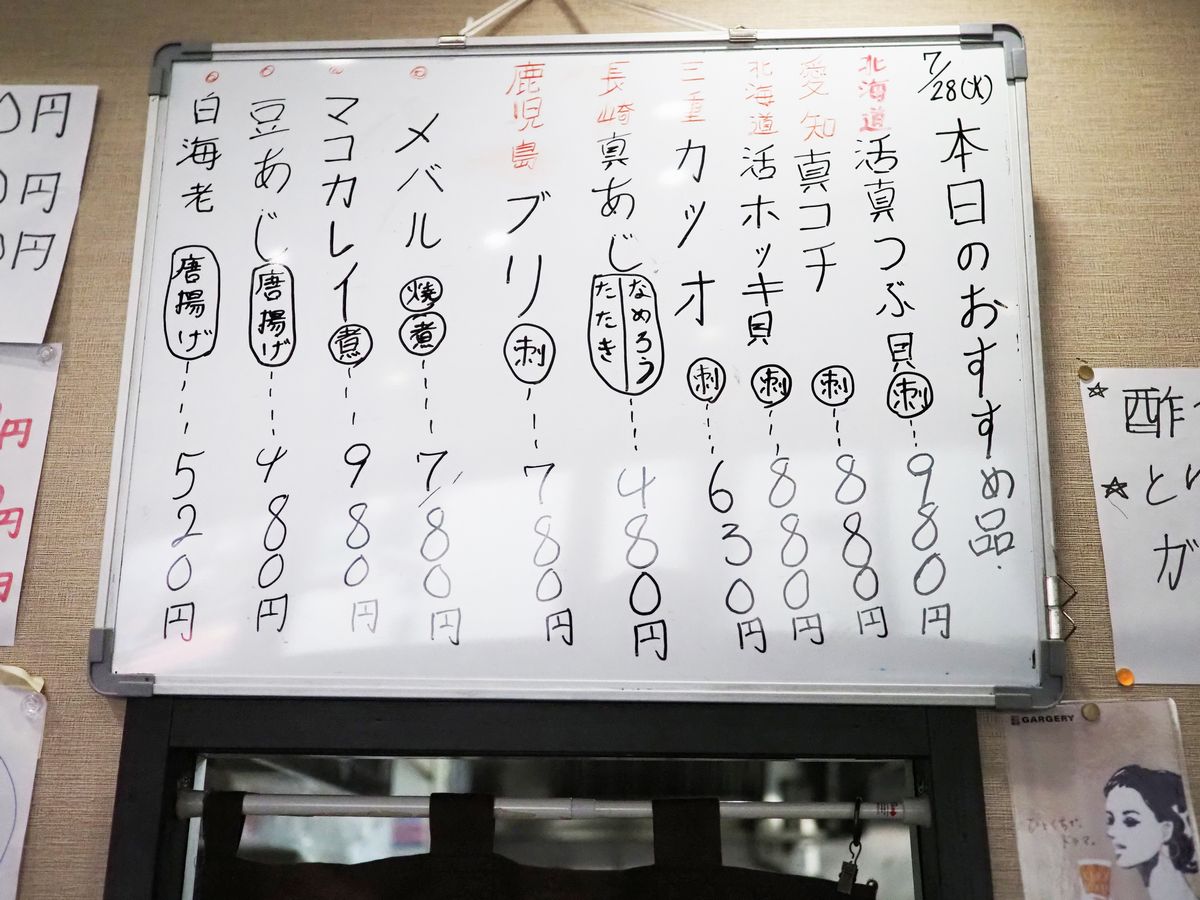

店内に掲げる「おすすめ品」も、日々心を込めて書いている

店内に掲げる「おすすめ品」も、日々心を込めて書いているマウンさんは農業を営む母、学校の副校長を務める父の元、7人きょうだいの6番目として生まれた。日本で暮らしているのは、マウンさんだけだ。単身来日したのは1996年、27歳のときだった。当時のミャンマーでは軍事政権下の情勢不安で、経済の低迷が続いていた。「将来どんな仕事をしたいかと考える余地もないほど、できる仕事がない、何をしていいのか分からない状況だったんです」。

民主化運動への弾圧も続いていたため、安心して暮らす状況には程遠かった。とにかく海外に出なければと考えていたとき、思い浮かんだのは、アジアの中で一番の憧れだった国、日本だった。

来日後、人づてに情報を集め、手探りで難民申請をした。難民認定は得られなかったものの、人道配慮による在留特別許可を得た。けれどもその結果を得るまでに、7年近くもの歳月がかかってしまった。

その間にも、働き、生きていかなければならない。

東京・高田馬場には、同じようにミャンマーから渡ってきた人々のコミュニティーがあり、その輪の中でお互いに仕事を紹介し合っていた。最初に得た仕事が、寿司カウンターのある和食料理店だった。しかし、故郷で馴染んできた食事は、どちらかというと味が濃く、生魚を食べる習慣もない。

「実は最初に惹かれたのは寿司の味そのものではなかったんですよ。“いやあ、なんでこれを美味しいと感じるのかな”、と思っていたくらい味が分からなかったんです。でも、寿司の見た目は美しいし、何より職人さんが寿司を握ったり、きれいに包丁を扱っている姿がかっこよくて、そんな“形”から入ったんですよね」

その後知人づてに紹介してもらったのが、マウンさんが最初に修行を積むことになる上野の寿司店だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください