【31】ナショナリズム ドイツとは何か/エピローグ 民主主義を陶冶する

2020年12月24日

(左)ドイツの国立追悼施設「ノイエ・ヴァッヘ」=2月、ベルリン。(右)終戦の日の靖国神社=8月、東京・九段北。いずれも藤田撮影

(左)ドイツの国立追悼施設「ノイエ・ヴァッヘ」=2月、ベルリン。(右)終戦の日の靖国神社=8月、東京・九段北。いずれも藤田撮影ほぼ曇天、冷えきった空の下での旅だったが、ドイツでの12日間はとても有意義だった。2020年2月の取材を通じて私が見たのは、近代国家において国民がまとまろうとする気持ちや動きであるナショナリズムが、民主主義を経てナチズムという最悪の形に陥った過去と、その教訓を踏まえて国民自身がナショナリズムの陶冶に努めてきた現在だった。

フランクフルト国際空港から羽田へ発つその日、メルケル首相の緊急声明があった。移民にルーツを持つ人たちを襲ったフランクフルト近郊での連続射殺事件に際し、「人種差別は毒です。憎しみは毒です。この毒は我々の社会の中にある」と訴えていた。

私が帰国後の3月18日には、彼女はドイツでも深刻化するコロナ禍をいかに克服するかについて演説し、国民に「民主主義社会」としての「我々」の連帯を求めた。「第二次大戦以来の挑戦」と強調し、「誰も犠牲になってはいけない。誰もが大切にされるべきです」と分断を戒めた。

3月18日、コロナ問題で国民に向けテレビ演説するドイツのメルケル首相=ドイツ政府のサイトより

3月18日、コロナ問題で国民に向けテレビ演説するドイツのメルケル首相=ドイツ政府のサイトより国民自身が担うナショナリズムを陶冶する責任と、その営みを導く理念として基本法(憲法)に掲げた「人間の尊厳」を、国民とともに、ことあるごとに確かめる。それを使命とするドイツの指導者の気概を、今回の旅で受け止められるようになった。

冷戦下の1985年5月8日、再統一前の西ドイツ・首都ボンの連邦会議場で「欧州での戦争とナチスの圧政の終結四十周年記念式典」が開かれた。その場でのワイツゼッカー大統領の演説は、「過去に目を閉ざす者は現在に盲目だ」という言葉によってあまりに有名だが、実はナショナリズムについても示唆に富むくだりがある。

我々ドイツ人はひとつの民族、ひとつの国民(eine Nation)だ。同じ過去を生きてきた一体感を持っている。1945年5月8日も民族共通の運命として経験し、我々を結びつけている。平和を願う一体感がある。平和と、すべての国との善隣関係を、(東西)両ドイツの地から広げねばならない。そして他のいかなる国もドイツの地を平和への脅威としてはならない。

我々自身を含むすべての人に正義と人権をもたらす平和を願うことで、ドイツ民族は結びついている。国境を越える和解は、壁で隔てられた欧州ではなく、分断が取り払われた大陸においてもたらされる。第二次大戦の終結がそう強く求めているのだ。5月8日がすべてのドイツ人に共通する歴史において最後の日付ではないことを、我々は確信する。

1994年、ドイツのワイツゼッカー前大統領=ベルリン。朝日新聞社

1994年、ドイツのワイツゼッカー前大統領=ベルリン。朝日新聞社ナチス政権の終焉を、東西に分断されていたドイツ人の共通の記憶として刻みつつ、「すべての人に正義と人権をもたらす平和」をナショナリズムの理念として確かめている。民主主義において国民に何を求めるかを突き詰め、率直に語る。メルケル首相に連なるドイツの指導者の姿勢が現れている。

そして、おそらく本人の意図を超えて今も重みを持つのが、「5月8日がすべてのドイツ人に共通する歴史の最後の日付ではない」という言葉だ。

ワイツゼッカー大統領はドイツが再び統一される日を、ナチス政権終焉に次ぐ「すべてのドイツ人に共通する歴史の日付」にしようと呼びかけたのだろう。それはベルリンの壁崩壊の翌1990年、10月3日に実現する。

だが、ナショナリズムをめぐる問題は残った。それは、再統一で歴史のページにひとつの国として日付を刻んだドイツは、これから何を目指してまとまるのかということだ。

1989年11月、東ドイツ政府がベルリンの壁を解放後初めての日曜日に、西側から壁とブランデンブルク門を見ようと集まった東ドイツの人たち=ベルリン。朝日新聞社

1989年11月、東ドイツ政府がベルリンの壁を解放後初めての日曜日に、西側から壁とブランデンブルク門を見ようと集まった東ドイツの人たち=ベルリン。朝日新聞社西側が東側を吸収したドイツの基本法には「人間の尊厳」がいぜん掲げられているが、国内外の変化に揺さぶられている。世代交代や移民・難民の増加でナチス時代の記憶が薄れゆく中で、「すべてのドイツ人に共通する歴史」をいかに紡ぐか。

未来への模索がドイツで続いていることを肌で感じたのも、今回の旅の“果実”だった。

最後に、自分が国民として属する国、日本に立ち戻る。

ドイツの旅を終えて、日独を比べる際には気をつけねばと実感したことがある。それは、民主主義とナショナリズムの関係だ。ドイツでは第一次大戦の敗北で帝政が終わって民主主義を築いただけに、そこからナチス政権を生んだ教訓は重い。だが、日本の歴史は異なる。

二百数十藩を数えた日本は明治維新を経て近代国家としてまとまるが、欧米列強に抗すべく一部の藩が主導し天皇を戴く形だった。「万世一系ノ天皇」が世襲により統治し、国民はその下にある「臣民」とする憲法ができた。

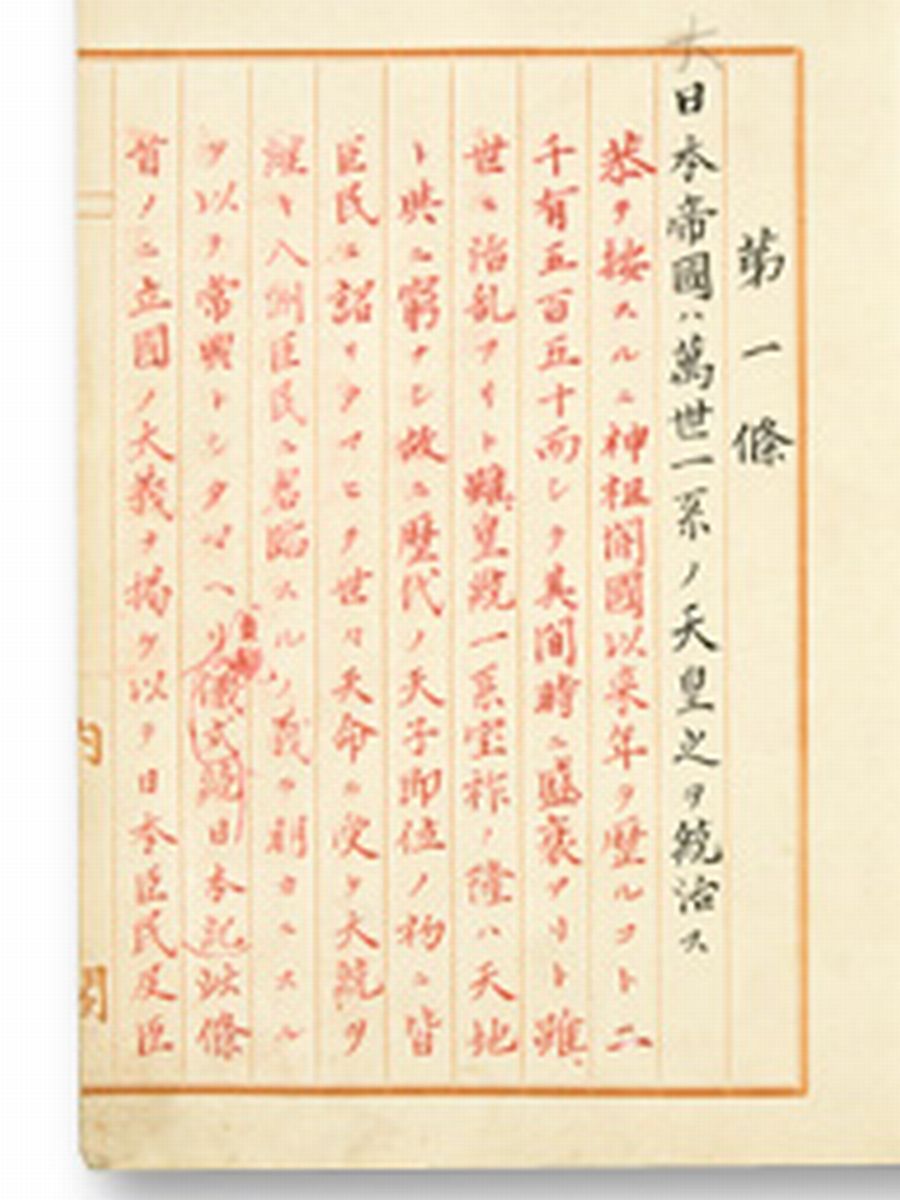

初代首相を務めた伊藤博文が枢密院での憲法制定審議の際に携行したと思われる大日本帝国憲法の草案。伊藤の書き入れがある=国会図書館提供

初代首相を務めた伊藤博文が枢密院での憲法制定審議の際に携行したと思われる大日本帝国憲法の草案。伊藤の書き入れがある=国会図書館提供国民がまとまろうとするナショナリズムは、戦前の日本では天皇を中心に国民全体を家族に擬す「国体」の維持へ傾いた。教育で「忠君愛国」が徹底され、力の限られた議会は迷走し、天皇の統帥権を盾に軍が独善を正当化した。ドイツのように民主主義が独裁に陥ってナショナリズムが暴走した訳ではなかった。

敗戦で日本とそのナショナリズムは、さらに複雑な状況に置かれた。米国を中心とする占領下で新憲法が生まれ、国民は主権を手にしたが、天皇も国家と国民の象徴として存続した。

民主主義でナショナリズムを陶冶するのは国民だ。どんな理念を重んじる国を目指すのか。それは人権や国際協調を軽んじていないか。政治家の言葉と行動を吟味し、自分たちの代表として投票で選び、国をかたどらねばならない。

ドイツでは、排外主義を唱える政党の勢いに揺れながら、民主主義がナチズムを生んだ教訓という原点に戻ろうとする人々がいた。だが、日本ではそうした意味でのナショナリズムはあまり意識されてこなかった。敗戦は民主主義の失敗としての教訓に乏しく、国民を巻き込んだ革命や独立運動で民主主義を手にしたわけでもないからだ。

日本のナショナリズムは、理念よりも愛国心と混ざり合う。その情念は明治から培われ、戦後も天皇が象徴として存続しただけに根強い。かつての「忠君愛国」と敗戦をつなぐ記憶が薄れてゆき、愛国心の発露にためらいがなくなるほど、国民が国をかたどり陶冶するという本来のナショナリズムからはますます遠ざかる。

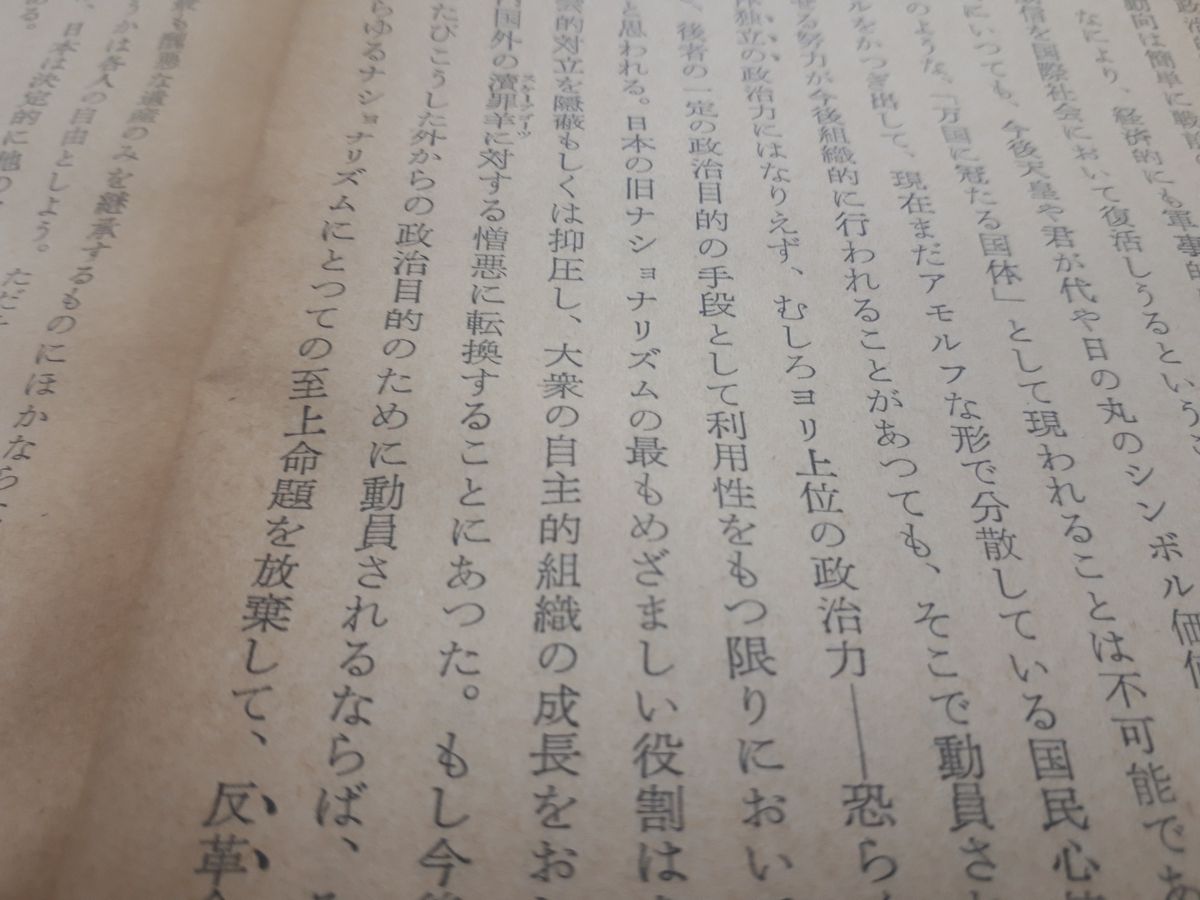

戦前の軍国主義を支えた「日本の旧ナショナリズムの役割」を、日本政治思想史の泰斗、丸山真男は東大教授当時の1951年の論考でこう述べている。

「一切の社会的対立を隠蔽もしくは抑圧し、大衆の自主的組織の成長をおしとどめ、その不満を一定の国内国外のスケープ・ゴーツ(生け贄のヤギたち)に対する憎悪に転換することにあった」(「日本近代史叢書(1)日本のナショナリズム」、1953年、河出書房)

丸山真男の論考。「日本近代史叢書(1)日本のナショナリズム」、1953年、河出書房より

丸山真男の論考。「日本近代史叢書(1)日本のナショナリズム」、1953年、河出書房より戦後50年を過ぎた頃から、日本では国政選挙の投票率が下がり、無党派層が増えてきた。高度成長は過去のものとなり、社会に閉塞感が募る中で、今年まで続いた安倍政権は歴代最長を享受した。その指導者が「国のかたちを語る」として改憲を唱えた様は、本来のナショナリズムを追う営みのように見えて、理念よりも愛国心で浮き立っていた。

民主主義を手にしたはずの日本に、丸山の言う「旧ナショナリズム」は根強い。

2020年8月15日、戦後75年の終戦の日に、私は東京・九段北の靖国神社を訪れた。

終戦の日に靖国神社に参拝する人たち=8月、東京・九段北。藤田撮影

終戦の日に靖国神社に参拝する人たち=8月、東京・九段北。藤田撮影

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください