現在の原子力政策の継続を前提とした処分地探しは必ず頓挫する

2020年08月29日

「いつか来た道」である。そして今後も、結局は同じ経過をたどるであろうことは目に見えている。

北海道寿都町の片岡春雄町長が、原発から出る高レベル放射性廃棄物(*)の最終処分場の候補地選定に向けた国の「文献調査」に応募する方針を表明した。応募の理由は、きたる町財政の危機と、それを国からの交付金で補塡しようという皮算用だ。

*高レベル放射性廃棄物 フィンランドやスウェーデンなど諸外国では原発で発生した使用済み燃料の「直接処分」が主流だが、日本では、使用済み核燃料を再処理してプルトニウムとウランを取り出した後に出た廃液をガラスで固め、高さ1.3メートル、直径40センチの円筒にしたもの(ガラス固化体)を指す。安全なレベルまで放射線量が下がるまで数万から10万年ほどかかる。国内には再処理前の分を合わせ2万5千本分があり、国は2000年成立の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」で地下300メートル以深の岩盤に埋めること(地層処分)を決め、事業主体として認可法人「原子力発電環境整備機構(NUMO)」が設立され、2002年から処分地の公募を始めた。処分費用は3.5兆円で、電力会社などが費用を積み立てている。

朝日新聞のインタビューに、町長は「産業が成り立たなくなれば、どうやってこの町を支えるのか」「交付金を有効に活用できれば、少しは助かる。なるべく早めに手を打つべきかなと考えた」と述べている。「相当なバッシングが出てくると思う。それは覚悟の上だ」との言葉どおり、知事が不快感を示しても、副知事が面会して翻意を求めても、周辺自治体や漁協の反発があっても、決意を変えていない。

寿都町の片岡春雄町長=北海道寿都町

寿都町の片岡春雄町長=北海道寿都町人口2900人弱の寿都町の徴税収入は年2億円、一般会計は50億円程度。明治期にはニシン漁で栄えたというが、戦後ニシンが姿を消すと衰退した。周辺は、泊原発が立地する泊村やスキーリゾートとして知られるニセコ町や倶知安町など、財政が豊かな自治体が囲む。片岡町長の焦燥は、全国の消滅可能性自治体共通のものだろう。

最終的に処分場建設を受け入れるかどうかについて、町長は「調査も進んでいない、安全かも確認できていないなかで、そんな前のめりの話をすべきではない」と言葉を濁している。8月21日の町議会全員協議会でも「調査受け入れによる交付金をうまく活用したい」とあらためて理解を求め、応募すなわち処分場誘致ではない、と強調した。

とはいえ、文献調査に応募するということは、国の処分場候補地選定に名乗りをあげたことに他ならない。

これまで原発や再処理施設を受け入れた自治体は、放射性廃棄物は最終的に県外へ搬出するとの約束を国や電力会社と取り付けたうえで誘致し、住民の不安を解消してきた。

しかし最終処分場は文字どおり、最後の捨て場である。

原発は操業から廃炉までせいぜい100年足らずだが、人を数十秒で死に至らしめる放射線を出す「核のゴミ」が無害化するのに要する時間は、数万年から10万年。風評被害は子々孫々まで覚悟しなくてはならない。

いつでも辞退できる、との建前どおり応募だけして処分場は受け入れないということなら、国を手玉に取って良いとこ取りしたなかなかの策士ということになるが……。

トートロジーだが、処分場選定のプロセスはすべて、当然ながら処分場を建設するためにある。

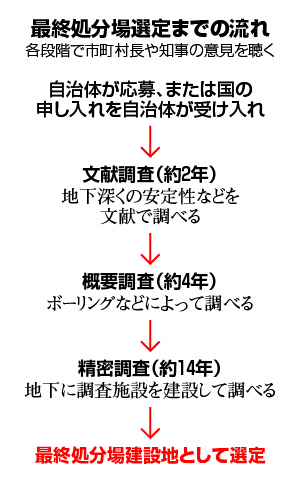

「文献」「概要」そして第3段階の「精密調査」(約14年)の進め方について、経済産業省資源エネルギー庁の自治体向け資料は「各調査段階において、地元自治体の意見を聴き、これを十分に尊重する(反対の場合には次の段階へ進まない)」と記している。

だが、これは2000年に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に明記されているわけではない。条文には「(経済産業相が)概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重しなければならない」とあるだけだ。

「地元自治体」「十分に尊重」の意味については、安倍内閣が2007年、「当該都道府県知事または市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている」との答弁書を閣議決定している。つまり「地元自治体」とは当該地の市町村長のことで、住民や隣接自治体は含まれず、「または」とある以上は市町村長の意思と相反した場合には知事の同意も不要ということになる。

しかもこれは「概要調査」についてのものなので、少なくとも法的には、「文献調査」は知事や市町村長の同意なしでも実施できるということだ。

実際に今回、鈴木直道知事が、放射性廃棄物の持ち込みを拒否する道条例を順守する、と町と国を牽制したにもかかわらず、梶山弘志経産相は「文献調査の位置づけなどについて積極的に説明や情報提供を行っていきたい」と淡々と述べた。

国が2017年に公表した「科学的特性マップ」では、日本海に面した寿都町はほぼ全域が「輸送面でも好ましい地域」で、4区分のうち最も適したエリアとされた。調査の結果「適地」とされれば、交付金だけ得てサヨナラ、という虫の良い話が通るのかどうか……。

北海道寿都町役場

北海道寿都町役場 国は2015年5月、公募のみだった従来の方式を改め、みずから前面に立って自治体への申し入れを行う方針を閣議決定している。現政権の姿勢とあわせて見ても、「国主導」は、反対を押し切る危うさをはらんでいる。

それは、これまでの国の不明朗な「地ならし」の動きからも明らかだ。

時計の針を少し戻してみる。

最終処分の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)による公募開始(2002年)以降、10年以上にわたって棚上げしてきたこの問題に国が本腰を入れるきっかけは、小泉純一郎元首相だ。脱原発に宗旨替えした2013年ごろから「処分場も決まっていないのに原発を進めるのは無責任だ」と度々発言し、政権内で危機感が高まった。

小泉元首相と共闘した細川護熙元首相が2014年2月の東京都知事選で敗れると、官邸での優先順位も下がったが、それが2015年に入って慌ただしく事態が動いた理由は、その年8月に九州電力川内原発の再稼働という大きなヤマが控えていたからだ。

新規制基準後初となるこの原発稼働を乗り切るため、エネ庁とNUMOは最終処分場についての自治体向け説明会を企画し、全国を巡回し始めた。

私はその何カ所かを取材したが、会場の様子はどこも同じだった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください