首相が代わるいま、見つめ直したいこと

2020年09月07日

米国などの退役軍人らがつくる「Veterans for Peace」(VFP)という団体がある。

ここ数年は毎年、メンバーが日本を訪れて各地で講演している。みていて印象に残っていることのひとつが、広島・長崎への原爆投下や各地の空襲をわびる姿である。

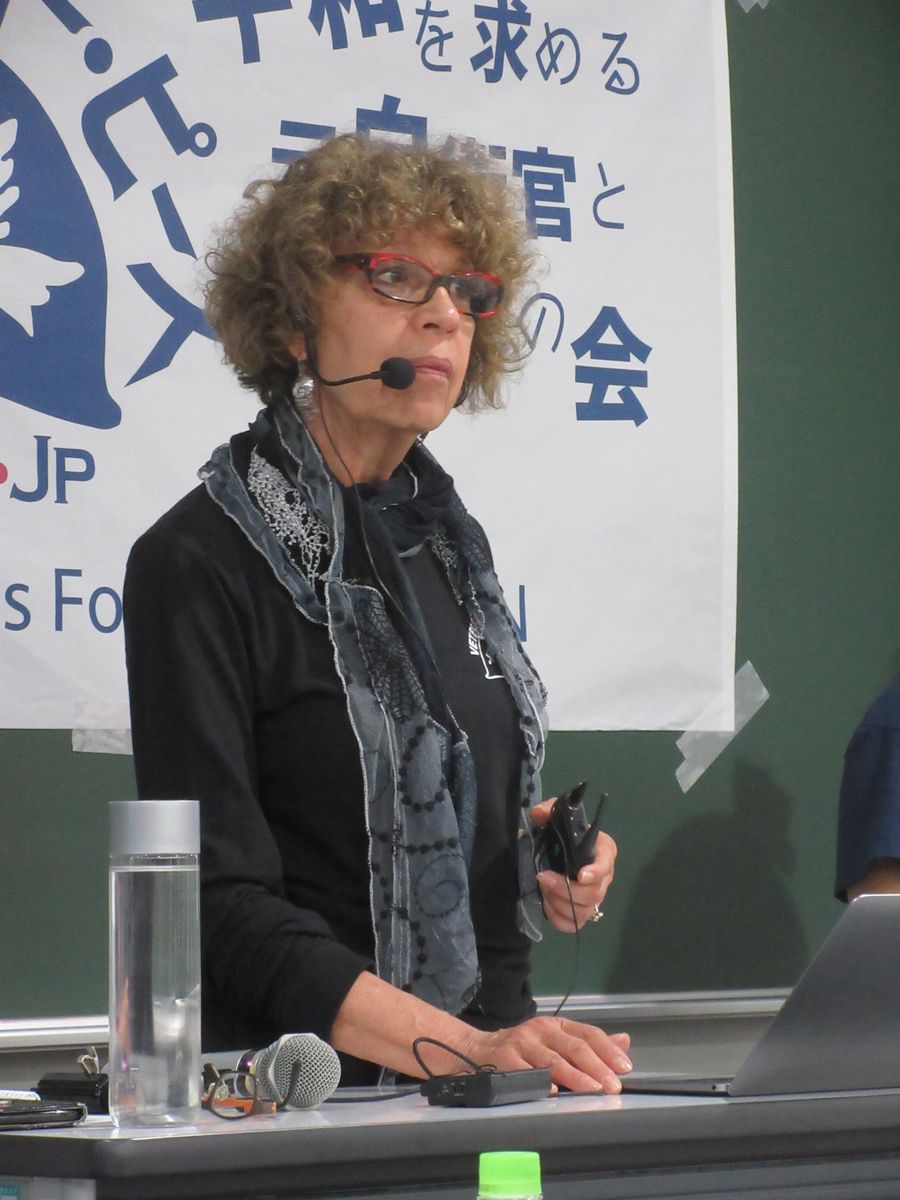

講演するスーザン・シュノールさん=2019年10月25日、東京都千代田区

講演するスーザン・シュノールさん=2019年10月25日、東京都千代田区翻って、政治家はどうか。

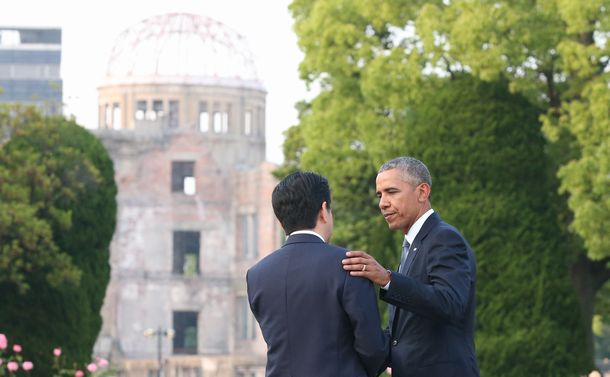

2016年、米国のオバマ大統領(当時)は広島を訪問し、慰霊碑に献花し、被爆者を抱きしめた。そのオバマ氏でさえ、謝罪の言葉は避けていた。

辞任を表明した安倍晋三首相も、謝ることを好まなかった。2012年に首相に返り咲いてから、全国戦没者追悼式の式辞では近隣諸国への加害責任に触れていない。それでも「歴史の教訓を深く胸に刻み」(2019年)とは述べていたが、今年は「世界をより良い場とするため」に変わった。

わびる元軍人と、わびない政治家。

この対比は、いったい何なのか?

たぶん、「戦争とは、平和とは何か」から考えないと、問題の根はみえてこない。それは「原発とは、事故からの復興とは何か」ともつながっている。

首相が代わるいま、「平和」と「復興」を見つめ直すために、VFPの話から始めたい。

原爆ドームが見える場所で、別れ際に安倍首相の肩をたたくオバマ米大統領(右)=2016年5月27日、広島市中区の広島平和記念公園

原爆ドームが見える場所で、別れ際に安倍首相の肩をたたくオバマ米大統領(右)=2016年5月27日、広島市中区の広島平和記念公園米国ではいまも、原爆投下を正当化する意見が根強い。戦争を終結させるために必要だった。投下しなければ戦争が続き、数多くの米国の若者が犠牲になるところだった、と教えられるからだと聞く。

根っこにあるのは、「敵」と「味方」を二分し、「『敵』を殺さなければ、『味方』が殺される」とする考え方である。

しかし、銃口を向けている相手は、鬼畜のような「敵」なのか? 私が知るVFPのメンバーは、そこに疑問をもった人たちにみえる。

たとえば2015年に米国で取材したダグ・ローリングスさんは、ベトナム戦争に派遣されていたころ、仲間とともに何度もベトナム人の村を訪ねた。軍服を脱ぎ、武器を置いて村に入ると、そこは老人と女性と子どもばかり。武器を持たないダグさんたちがめずらしかったのか、年老いた村人が「お茶を飲みにこい」と声をかけ、クッキーのようなお菓子もふるまってくれた。

「敵」との交流を上官に知られれば、それじたい事件になってしまう。その危険を冒してまで訪ねたのは、「グーク」という蔑称で呼ばれていたベトナムの人たちも、同じ「人間」であることを確認するためだったという。

ダグ・ローリングスさん=2015年7月22日、米国・メーン州

ダグ・ローリングスさん=2015年7月22日、米国・メーン州「人」を殺せば、ふつうは罪に問われる。一方、国家のためにおおぜい「敵」を殺せば、英雄扱いされる。しかし、人間の命を奪うことに変わりはないし、そこには自分に刃を向けていない非戦闘員もふくまれる。敵対する国家のくびきから離れ、純粋に人間どうしとして向き合ったとすれば、痛みを与えたことをわびるのは当たり前すぎる行為ではないか。

国家の一員か、ひとりの人間か。どちらの立場で相手を見つめ、行動するかが分かれ道となる。国の指導者はしばしば前者に傾いて、後者を忘れがちになる。

そのVFPが、原爆投下から75年のこの夏に催した大会のテーマは核と人権だった。

当初は、米国・ニューメキシコ州で開催する予定だった。原爆を開発したロスアラモス国立研究所があり、1945年7月16日、広島・長崎への投下に先立って初の核実験がおこなわれたその地である。

同時に、「ゴールデン・ルール号」が、ハワイからマーシャル諸島を経て、広島・長崎を訪れる計画だった。1958年、マーシャル諸島での核実験を阻止するため、4人の米国人がこの小さなヨットに乗って、実験海域に突入しようとした。沈んでいたその伝説の船をVFPが引き揚げ、修復していた。

「敵」を倒すための核兵器は、米国やマーシャル諸島の実験場でも使われ、自国民や現地住民を被曝させてきた。広島・長崎とあわせ、核の現実をみつめるのに格好の舞台設定だろう。

残念ながら、新型コロナの影響で、予定したかたちでの大会開催はかなわず、オンラインでの開催となった。ただ、そのおかげで日本にいても大会の一部を取材することができた。オンライン開催に気づくのが遅れ、私が聴けたのは最終日だけだったけれど。

大会の会期は8月2日から9日。長崎に原爆が投下された最終日に「トリ」を務めたのは、日本から参加したベテランズフォーピースジャパン(VFPJ)だった。

海上自衛隊の3佐だった形川健一共同代表のあいさつのあと、市民メンバー3人がスピーチした。父親が広島で被爆した「被爆2世」の森川聖詩さん。原発事故のため福島から自主避難し、同じ自主避難者の支援活動にもとりくむ鈴木直子さん。「ヨコスカ平和船団」の中川茂さんである。

オンラインでのベテランズフォーピースの大会でスピーチする森川聖詩さん=2020年8月9日

オンラインでのベテランズフォーピースの大会でスピーチする森川聖詩さん=2020年8月9日森川さんは英語で、こんな話をした。

「日本は核の被害を経験した唯一の国ではない。広島は史上初の被爆地ではないし、長崎はもはや最後の被爆地ではない。最初の核実験は米国(ニューメキシコ州)のアラモゴードで行われ、地域住民が被曝した。広島と長崎で被爆したのは、少なくとも10%が朝鮮人、中国人、ほかのアジアの人々、西洋の人々だった。それにもかかわらず、2千回を超える核実験がおこなわれ、その影響は世界中にみられる」

「殺さなければ殺される」という理屈で核兵器を使っても、それは自分たちもふくめ、世界中を傷つけてしまう。核は「敵」「味方」を区別してくれない。

森川さんと鈴木さんは、被爆と被曝による健康被害についても報告した。

森川さんは1954年生まれで、直接、被爆はしていないけれど、若いころから病気がちで入退院を繰り返してきた。33歳で結婚し、妻が妊娠したものの、おなかの子どもは育たず、涙をこらえきれなかった……。そんな体験を紹介しながら、さまざまな病気に悩まされている被爆2世が相当数いることを説明した。しかし政府は、放射線の遺伝的影響を認めず、被爆者援護法による援護の対象にもしていない。

鈴木さんは、福島県が実施している県民健康

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください