ジャーナリスト柴田鉄治さんの訃報に接して

2020年09月17日

朝日新聞の社会部長、科学部長、論説委員を歴任したジャーナリスト柴田鉄治の訃報が8月末に届いた。

ここ10年のあいだ何度か話を聞く機会を得たが、このところの話題はいつも政治とメディア(より具体的に言えば、安倍政権と官邸記者)の問題に収斂した。沈着かつ折り目正しい性格の人だったが、会話の最後にはいつも、後輩たち(私も含めた)への叱咤と失望をないまぜにして嘆息でくるんだ言葉を漏らした。

柴田の逝去は安倍首相の辞意表明の直前だったが、もしそれに間に合っていたとしても、この間のメディアのあり方を「敗北」と総括しただろう。

朝日新聞退社後も科学ジャーナリストとして活躍した柴田鉄治

朝日新聞退社後も科学ジャーナリストとして活躍した柴田鉄治この「敗北」は信念や職業倫理に殉じた結果のそれではなく、既成事実に屈した不戦敗であることは言うまでもない。7年8カ月もの長期政権を許した云々以前に、事実に肉薄し、不都合な真実に向き合い、権力や大資本との不明朗な関係を断ち切ってそれらに切り込み、臆さず付和雷同せず世に警鐘を鳴らす――というジャーナリズム本来の役割を果たしたのか。それは私たち報道人が厳しく問われていることであるし、柴田も常に省みていたことだった。

「日本のメディアはとっくの昔から敗北していた」というのも柴田の言だが、こうしたジャーナリズム観の根っこは、自らが関わった原発報道への悔恨や朝日の論陣への反省によって培われたものだ。

柴田は日本の原子力開発草創期に、その発祥の地・茨城で記者人生をスタートした。戦争協力への反省が戦後の原点であるはずの新聞が原子力の安全神話に加担した果てに起きた福島第一原発事故は、新聞ジャーナリズムにとって「第二の敗戦」だったが、柴田にとっても「敗北」という言葉を強くかみしめる未曽有の体験だったようだ。

当時の新聞を丹念にめくってみると、確かに、戦後ジャーナリズムの蹉跌は、独立回復後間もない1950年代の原発報道にすでに始まっていたことがわかる。

東大物理学科を卒業した柴田が朝日新聞に入社し水戸支局に配属されたのは1959年、最初期の原子力ブームの余波が続いていた時代だ。茨城県東海村の日本原子力研究所(原研)で国内初の原子炉に火が灯ったのは1957年8月のことだった。

その2年前、核技術の供与で西側の結束を図ろうとした米国の戦略に乗った日本政府は、原子力基本法の「民主・自主・公開」原則を早々に歪め、米国の援助で原子炉を設置する道を選ぶ。原研の候補地選びは1955年秋から水面下で進められたが、年明けからは全国で熾烈な誘致合戦が繰り広げられた。

原子炉の安全性に関する解説記事が朝日新聞茨城版に初めて掲載されたのは1956年2月10日、東海村が「原研設置対策委員会」を発足させたわずか2日後だった。「爆発の心配はない 『死の灰』は遠く海底へ」という見出しの記事で、筆者は入社1年目の水戸支局記者、木村繁だった。前年に科学記者として唯一採用された男だ。

柴田鉄治のジャーナリズム観の形成には、この木村繁の存在が合わせ鏡のように絡んでくる。

「爆発の心配はない」という見出しの入った1956年2月10日付朝日新聞茨城版

「爆発の心配はない」という見出しの入った1956年2月10日付朝日新聞茨城版

2年前の第五福竜丸の被曝や米ソの核実験で「放射能マグロ」「放射能雨」という言葉が生まれ、国内では放射能汚染への懸念が広がっていたが、木村は解説記事で「幸せなことにその心配はないようだ。放射能をおびた気体や水は十分処理してから大気中や海に捨てられる」「炉を冷やすための水もいくらか放射能を帯びるが、(略)海に流しても放射能マグロなど絶対にできない」と説明。そして「万事、安全第一だから近所の人たちも安全なわけである」と結論づけた。

放射線量が非常に強く当時「死の灰」と表現されていた使用済み核燃料については、こう言い切った。「ドラムカンに入れられたりした上で、太平洋のまん中に捨てられる。(処理方法は)ほかにもいろいろな手段があり、いずれの場合も危険性はない。アルコール工場やデンプン工場より、原研の方がずっと衛生的だ」

科学技術の力によって原子炉の危険性は抑えられるのだから、県や村と歩調を合わせ、安心して原研を誘致しようじゃないか。事実上そう訴えている記事だった。

各地の綱引きの果てに、原子力委員長・正力松太郎の強引かつ巧みな政略で原研建設地が東海村に決まったのは4月6日だ。その2週間後、木村は「原子力の豆知識」というコラムの連載を茨城版で始めた。初回に「地元に住むわたくしたちは、少なくとも『原子力県民』の名にふさわしいだけの知識を身につけておきたい」と連載の意図を記したうえで、原子力発電を「わずかの燃料で何年も運転を続けることができ、しかもススも煙も出ないから快適だ」と紹介、さらに「放射性同位元素を使えば、常温のままで殺菌でき、新鮮で生のままでも保存できるので画期的である。刺身もピクニックの弁当として手軽に野や山へ持って行けることになるだろう」と、原子力がもたらす恩恵を描いた。

連載は3カ月間、全50回に及んだ。放射能の危険性に触れたのは1回、「原子炉の運転や、使用ずみ燃料の処理、アイソトープの取り扱いなどには強い放射線がつきものだが、保健物理学者たちの努力によって放射線障害は事実上存在しなくなった」という記述のみだった。連載の一部は、県の広報紙にも転載された。

朝日新聞はこの連載を基に12月、「郷土のほこり」と題したパンフレットを県内に配った。翌1957年元旦から水戸市で開催される「原子力平和利用博覧会」を記念したもので、表紙は東海村で建設中の第1号原子炉の写真だった。

朝日新聞が「原子力平和利用博覧会」のために茨城県内で配ったパンフレット「郷土のほこり」。東海村で建設中の国内第1号原子炉の写真が表紙に使われている

朝日新聞が「原子力平和利用博覧会」のために茨城県内で配ったパンフレット「郷土のほこり」。東海村で建設中の国内第1号原子炉の写真が表紙に使われている博覧会には36日間の会期中、県民の1割にあたる22万7千人が来場した。「原子力ようかん」「原子力まんじゅう」が土産として売られ、木村の連載「原子力の豆知識」も冊子になり土産物屋に並んだ。1冊50円、飛ぶように売れたという。

原子力博覧会は1955年11月、読売新聞社と米広報庁が共催し東京・日比谷で開いたのが皮切りだ。正力松太郎率いる読売新聞と日本テレビがしきりに原子力の追い風報道をしたことはよく知られているが、原子力ブームを煽り「平和利用」を盛んに喧伝したのは、どの新聞も変わらない。この年の新聞週間の標語は「新聞は世界平和の原子力」だった。

博覧会はその後全国10カ所で開かれ、各地で新聞社が主催や後援についた。朝日新聞社は京都と大阪で主催した。会場では原子炉の模型や人間の手の動きを再現する「マジック・ハンド」などが展示され、科学技術が開く明るい未来をアピールした。原子力の危険に触れることはなかった。

広島と長崎での原爆投下から10年余り、第五福竜丸の被曝で広がった反核運動で3千万人を超す署名が集まり、広島で第1回原水爆禁止世界大会が開かれたのは、半年前のことだ。銀幕の中では、水爆実験で目を覚ましたゴジラが口から放射能を吐いて人間に復讐していた。原水禁運動や放射能の脅威への警告を、メディアは平和利用キャンペーンでかき消していった。

なぜ、新聞は原子力の安全性に切り込まなかったのか。

「当時の世論は科学技術への素朴な信仰心に満ちていた。報道も世論も原子力にバラ色の夢を描き、それに酔った。そこに、原子力報道の最初の失敗があった」

柴田はかつて私にそう述懐したが、いわく、この「夢」は、戦中の非科学・非合理性への反省と、科学技術立国としての復興の姿とが重なり合っていた。「科学の素晴らしさを伝えるのが我々の仕事」は木村の口癖だったが、当時、「平和利用」という言葉には絶大な効果があったという。原水爆は「悪」だが、平和利用なら「善」という二元論が支配的だった。原子力は両刃の剣であるが、核兵器という巨悪を否定するあまり、メディアは平和利用のマイナス面に目を向けなかった。

「軍事利用の原爆で負けた日本人にとって、平和利用という言葉は麻薬だった。自分もその麻薬に酔っていた」。24歳で水戸支局に赴任した柴田は木村と入れ替わりでその下宿に入ったが、その際、原子力まんじゅうを土産として友人に配ってまわったという。木村は科学部に異動し、後には科学部長に就くことになる。

柴田は「世論も科学技術を素朴に信仰していた」と言ったが、実はその頃、東海村民の7割が放射能の危険性を感じている、という意識調査の結果を、茨城大の学生らがまとめていた。朝日新聞は1956年8月10日付で調査結果の概要を掲載したが、この点には触れなかった。

「放射能の危険があると思うか」という設問があったこと自体、なぜか載せていない。バラ色の夢に酔っていたのは、むしろメディアではなかったか。原子力の黎明期にあたるこの時期、原子炉の安全性や放射能の危険性に切り込むような記事が朝日新聞に載ることはなかった。

柴田が水戸に赴任した1959年、東海村に設置される日本初の原発(東海発電所)をめぐり、中央では、事業者の日本原子力発電(原電)と当局、そして日本学術会議の物理学者たちとの間で「安全論争」が繰り広げられていた。

東海原発は正力松太郎が強引に英国炉を輸入し設置したもの(参照『ダメ長男を支え続ける原子力ムラ』)だが、学界は、耐震性や事故対策、放射性物質の閉じ込めなどの問題がなんら解決されていないことを厳しく指摘。さらに、設置者(原電)の関係者が審査者(原子力委員会部会)のメンバーに名を連ねるケジメのなさを「家庭教師が入試をするようなもの」と鋭く批判した。推進機関が原発設置に待ったをかけられるのか、という本質的問いだった(原子力規制委は当時もちろん存在せず、原子力安全委が原子力委から分離したのは1978年、原子力安全・保安院の新設も2001年のこと)。

朝日新聞の社論は学界の主張と軌を一にはしたが、その水割りに過ぎなかった。輸入技術での性急な発電導入ではなく基礎研究から積み上げるべきだ、と戒めはしたが、原発の安全性を疑ったわけではない。

一方、柴田ら水戸支局の記者は、茨城版で1959年8月16日から10回にわたって「何ができる 東海原子力発電所」を掲載。原子炉の構造のほか、耐震性やコンテナなど当時議論されていた問題を解説した淡泊な記事だった。11月3日からは同様に「発電炉設置をめぐって」を4回掲載。「地元は案外無関心 設置反対の動きも見られず」と報じた。

実際には当時、原電は「地元対策」に躍起だった。建設に慎重あるいや反対姿勢の村民宅には、下請けの建設会社が差し向けた高級車が乗り付け、水戸市内の料亭で接待攻勢が始まった。こうした地元での生々しい地ならしの動きは、当時の朝日の報道からは、まったく探れない。

1960年1月、東海原発の建設が始まった。朝日新聞の論調はこの後、原子力に楽観的なものに変わっていく。原子力発電についても消極的容認から条件付き推進へと傾いていった。「条件」とはこの時代、安全より軍事転用の歯止めに主眼があった。

「注意して取扱(とりあつか)うかぎり、原子炉はすこしも危険ではなくなっている」「一九八〇年代には月や火星、金星に向う原子力エンジンのロケットも、完成の域に達しているだろう」(1962年12月2日付社説)

「国産発電炉を自力で開発し、その経済的利用を促進して行かなければならない」(1963年10月28日付社説)

1964年には、関西電力、東京電力に続き中国電力、東北電力、九州電力が、原発に乗り出す方針を発表した。

朝日新聞は10月11日の社説「原子力発電の時代に備えよ」で、「どのような開発を通じて増殖炉の段階に到達するのか、そうした一貫した開発方針は決っていない。緊急に必要なことは、独自の根本方針を確立することである」と主張。使った分より多くの燃料を生む「夢の増殖炉」の開発を進めよ、とついに号令をかけた。

科学が生活を豊かにするという素朴な信仰に大きな疑問が突きつけられるのは、公害が社会問題化した1970年代以降だ。しかし、原子力や原発に対する朝日新聞の科学報道や社論は、容認姿勢のままだった。そして、原発反対の動きは社会部や地方支局が受け持つという奇妙な分業が生まれた。

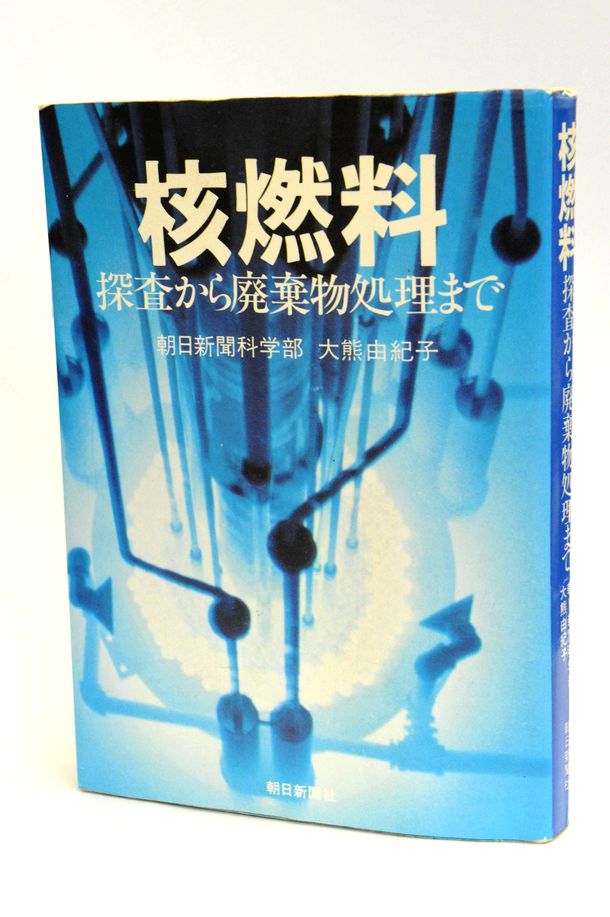

木村繁が科学部長を務めていた1976年夏、朝日新聞は「核燃料」という連載を始めた(筆者は大熊由起子)。部長の木村が直々にデスク役を務め、原子力の先端情報と技術者を数多く紹介した全48回の記事には、「一方的な推進論」との批判が多く寄せられた。が、科学を推進するのが科学部の使命であり、原発反対は非科学的だという木村の信念は揺るがなかった。

大熊由紀子記者が執筆、木村繁科学部長がデスク役を務めた連載「核燃料」は後に書籍化され、1977年2月の刊行以降、5万部以上が発行された

大熊由紀子記者が執筆、木村繁科学部長がデスク役を務めた連載「核燃料」は後に書籍化され、1977年2月の刊行以降、5万部以上が発行された 連載の終盤に、こんな記述がある。

「『絶対安全』なものしか許さないとしたら、わたしたちは、ダム、自動車、列車、薬をはじめ、すべての技術を拒否して、原始生活に戻らねばならなくなる。しかし、その原始生活には『飢え』や『凍死』や『疫病』という別の危険がつきまとう」

木村は「自動車事故では毎年六千人の人が死んでいるじゃないですか。なぜ自動車反対といわないんですか」という似たような言葉も残している。典型的な藁人形論法の詭弁術だが、原子力推進論者はこれをしばしば使う。原子力開発の安全性を強調しておきながら、その同じ⼝で「安全に絶対はない」とあっさり居直るのも、典型的な論法と言えた。

メルトダウンを引き起こした世界初の過酷事故であるスリーマイル島原発事故も、メディアの姿勢を大きくは変え得なかった。

事故から4カ月後の1979年8月、朝日新聞は全国の記者を集めた原発報道研修会を開いた。ここで説かれたのが「イエス・バット」(条件付き容認)論だった。

「バット」以下の条件は、①軍事転用しない②他国の軍事利用を防ぐ③安全性と経済性を確立する④原子力行政の信頼性を高める⑤地域住民の納得を得る――の5条件で、論説委員として科学分野の社説を担当していた柴田は講師として「今後の社説はバットの方に力を入れてゆきたい」と語った。

しかし、記者の一人からの「朝日新聞社から月給をもらっている限り、われわれは、基本的に原発には反対という立場で記事を書いてはいけないわけか」との問いに、論説主幹の岸田純之助は「そういう質問が出るとすれば、その通りだと答えるほかない」と答えた。さらに、専務取締役(編集担当)が「反対運動がある以上、朝日がこれを報道するのは当然だ。ただ、自分も反対という立場で報道記事を書かれては困る」と付け加えた。事実報道に携わっている記者にとっては言わずもがなのことで、出席した記者たちに残した印象は「要するに朝日はイエスなんだ……」だった。

原子力報道研修会で発言する岸田純之助論説主幹(中央)と、柴田鉄治論説委員(右)。ここで「イエス・バット」の方針が示された=1979年8月、東京・有楽町の朝日新聞東京本社

原子力報道研修会で発言する岸田純之助論説主幹(中央)と、柴田鉄治論説委員(右)。ここで「イエス・バット」の方針が示された=1979年8月、東京・有楽町の朝日新聞東京本社そのすぐ後の1980年元日、なおも「スリーマイル島事故でさえ、一人の死者も出ていない」と主張する木村に替わり、柴田は科学部長に就く。それでも、大きく報道が変わったわけではなかった。「バット」以下の条件をいくら挙げても、それが努力目標である限り、イエスはどこまでもイエスだった。その社論に引きずられ、原発を監視しその矛盾と切り結ぶべき事実報道も、緊張感を持つことはなかった。

柴田は後に、悔恨を込めてこう語っていた。

「本来なら是々非々と言うべきだったが、イエス・バットは非常に便利な言葉で、あっという間に社外にも広がり、自分も疑問なく使っていた。バット以下の条件が満たされない場合はノーなのか、ノー・バットではなぜダメなのか、現場の記者にはよく分からなかったかもしれない」

岸田純之助は1983年に論説主幹を退いた後、関電の広報誌の監修者となり、1992年からは関電のグループ企業、原子力安全システム研究所の最高顧問に就いた。

「イエス・バット」の曖昧さを問い直すことのないまま、私たちは2011年3月11日を迎えた。

常に自分の少し前方にいた木村繁の報道姿勢に違和感を抱きつつ、それを全面的に改めることもできなかった柴田は、福島の原発事故後、朝日の原子力報道を「失敗に次ぐ失敗」「敗北」だったとはっきり総括した。

両面ある科学技術の一面しか見ず、過酷事故や廃棄物問題など原子力の特異性を軽視しバラ色の夢を振りまいた1950~60年代の第1の失敗。

反対派が登場した対立の時代に「絶対安全」を説く推進側の非合理を衝かずに反対派を非科学的と攻撃した1970年代の第2の失敗。

スリーマイル島とチェルノブイリの事故で潮目が変わった世論と政策との乖離を無視した1980~90年代の第3の失敗。

省庁再編で原子力行政をほぼ掌握した経済産業省へのチェックを怠った2000年代の第4の失敗。

そして原発事故では事実に肉薄せず発表依存に陥った第5の失敗――。

日々起こる新たなニュースに即応しなければならない報道は、ある意味で失敗は避けられない。しかしそれが「敗北」に至らないためには、きのう報じたことをきょう検証し、あすの報道で修正する不断の更新作業を続けるしかない。

原発事故については四つの事故調査委員会の報告書がまとまって久しいが、全容解明と原因究明は不完全なままで、多くの宿題を残している。柴田が「10年間でどこまでやれるか、メディアは再び問われている」と言った節目は、来年3月に迫る。

東京電力福島第一原発の事故後、原子力についての社説を見直す新聞社が相次ぎ、新たな主張が表明された

東京電力福島第一原発の事故後、原子力についての社説を見直す新聞社が相次ぎ、新たな主張が表明された 有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください