変動する時代にイデオロギーより個別課題の調整を重視するスタイルだけで通用するのか

2020年09月20日

歴代最長の安倍晋三政権が幕を閉じ、菅義偉政権が9月16日に発足した。旧態依然の派閥連合で自民党総裁選を勝ち抜いた菅政権だが、「改革推進」「前例主義の打破」を掲げ、世論調査では内閣支持率が65%に達する(朝日新聞9月16、17日調査)など、まずは順調なスタートを切ったように見える。

携帯電話の料金引き下げなど「個別案件」の処理で実績を上げてきた菅氏は、改革の理念や長期ビジョンを打ち上げるのは得意ではない。一方で、新型コロナウイルスの感染への対応を強化しつつ、衆院の解散・総選挙のタイミングをうかがう。薄氷の上を歩くがごとき菅政権の課題と展望を探ってみよう。

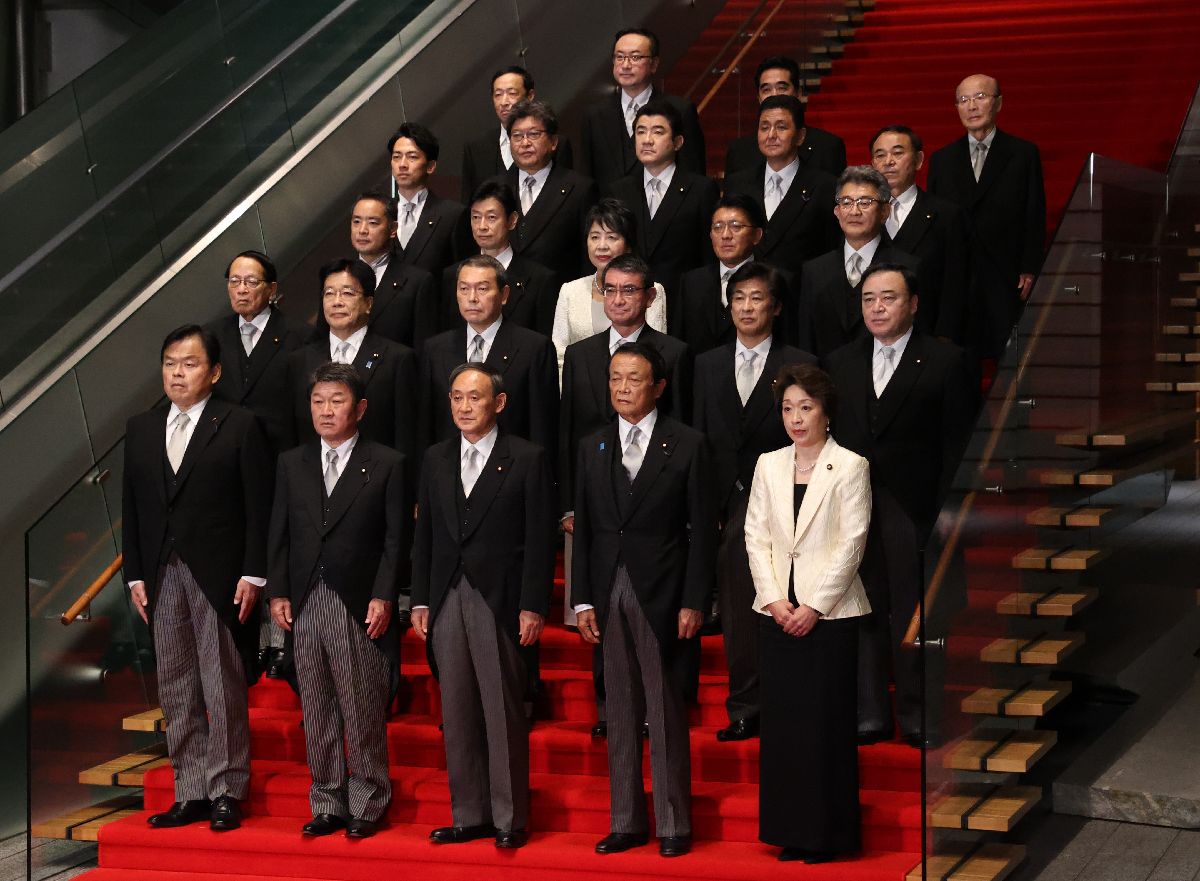

初閣議を終え、記念撮影に臨む菅義偉首相(前列中央)ら=2020年9月16日午後10時20分、首相官邸

初閣議を終え、記念撮影に臨む菅義偉首相(前列中央)ら=2020年9月16日午後10時20分、首相官邸菅政権の課題は明白だ。

短期的には、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止め、経済の落ち込みへの対策を講じることだ。それに合わせて、デジタル化の遅れを立て直すことも急務となった。ただ、いずれも一筋縄ではいかない問題である。

コロナ対策は、感染拡大を防ぐためのイベント規制などが続いており、秋から冬にかけて拡大が再び広がる恐れは消えていない。海外からの観光客の受け入れなどは、メドが立っていない。旅行代金の補助をする「Go To トラベル」事業は、東京都も対象に加えることになったが、観光事業の落ち込みは回復していない。観光以外でも、イベント、飲食を中心に社会経済活動は低迷が続いており、政府のてこ入れが当面の課題となっている。

今回、コロナ危機のなかで露呈したのが、我が国のデジタル化の遅れである。国民に給付されることになった10万円の給付金をめぐって、マイナンバーを使ってオンライン申請をしても、自治体の窓口で住民基本台帳との照合を手作業で行うという事態が起きた。マイナンバーと銀行口座とが連動していないことも明らかになった。さらに、一部の保健所が感染者のデータをファクスで自治体に送っていたという時代遅れの実態も判明した。

自治体を所管する総務相を経験し、官房長官として政府のデジタル化推進のとりまとめ役も務めていた菅氏にとっては、「愕然とする事実」だったという。

菅首相は新内閣でデジタル担当の閣僚を新設、安倍内閣でIT担当相を務めた平井卓也衆院議員を起用した。各省庁と自治体の横断的なデジタル化を進めるために、「デジタル庁」を新設することも決めた。関連法案の作成を急ぐ方針だ。

ただ、デジタル化の推進は長年、叫ばれながらも、世界水準からは大きく後れを取ってきた。省庁間や国と自治体との間で規格やメーカーが異なっていることが障害となってきたほか、銀行口座との連携では個人情報の扱いがネックとなっていた。こうした問題を短期間に解決するのは至難の業だろう。

菅政権がめざす中期的な課題は、規制改革や省庁の縦割り・既得権の打破など「改革」の実行である。菅氏が官房長官当時から進めてきた携帯電話料金の引き下げが、「改革」のシンボルとして注目されるだろう。

菅氏の理屈はこうだ。日本の携帯電話市場は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの3社がほぼ独占状態にあり、巨額の収入を得ている。国際比較では日本の料金の高さが目立ち、各社とも営業利益は2割にも上るという。国民の財産である電波が割り当てられているのだから、利益は料金引き下げの形で国民に還元すべきだ――。

正論ではあるが、携帯電話会社や総務省内には異論もある。今後、次世代ネットワークの「5G」に向けて巨額の投資が必要となり、携帯電話会社の利益はそれへの投資に充てるべきだというのである。菅氏が主張する当面の料金引き下げによる利用者への還元か、将来のデジタル社会に向けた投資資金の確保か。議論のあるところだ。

菅氏が掲げる「政治主導」は、政治家が大衆受けする政策をゴリ押しすることにつながりかねない。当面の料金引き下げと将来を見据えた投資との兼ね合いを国民に説明しながら、政策を前に進めることができるのか。携帯料金問題は菅首相の政治手腕を測る試金石となる。

最後に長期の戦略やビジョンづくりだが、これは菅首相が不得意とするところだ。

米国と中国の対立が貿易摩擦から知的所有権や安全保障などに拡大し、覇権争いの様相を見せてきたなかで、日本の立ち位置が問われる。「米中双方と良好な関係を維持する」といった対応では、米国の理解は得られないだろう。

日米同盟の意味を踏まえて、日本の外交方針である「自由で開かれたインド太平洋」戦略を構築し、中国には言うべきことを言っていく。香港の人権状況に対して積極的に発信していくことも必要になってくる。

人権や法の支配といった民主主義の普遍的価値観について、菅首相がこれまで体系立った発言をしたことはないが、国際会議や首脳会談では「菅氏の持論を聞きたい」という声が高まるのは確実だ。それにどう答えるのか。菅首相にとって高いハードルだ。

理念という点では、説明責任をどう果たすかという民主主義の本質を菅首相がどう考えているかが問われる場面も出てくる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください