台湾から日本へ。自分が堂々と私でいられる場所を日本語の中につくった温又柔さん

2020年09月25日

「母国の言葉なのに、話せないなんてかわいそうですね」。大学時代、バイト先で一緒だった男性に面と向かっていわれたとき、私はなんと返していいのか分からず、ただただ押し黙った。

確かに、父のルーツは韓国にあるが、私は韓国語を学んだことはない。韓国は“母国”なのか、韓国語を話せないことで“かわいそう”となぜ憐れむような視線を向けられなければならないのか、その言葉のざらざらとした感触がやけに心に引っかかり続けた。

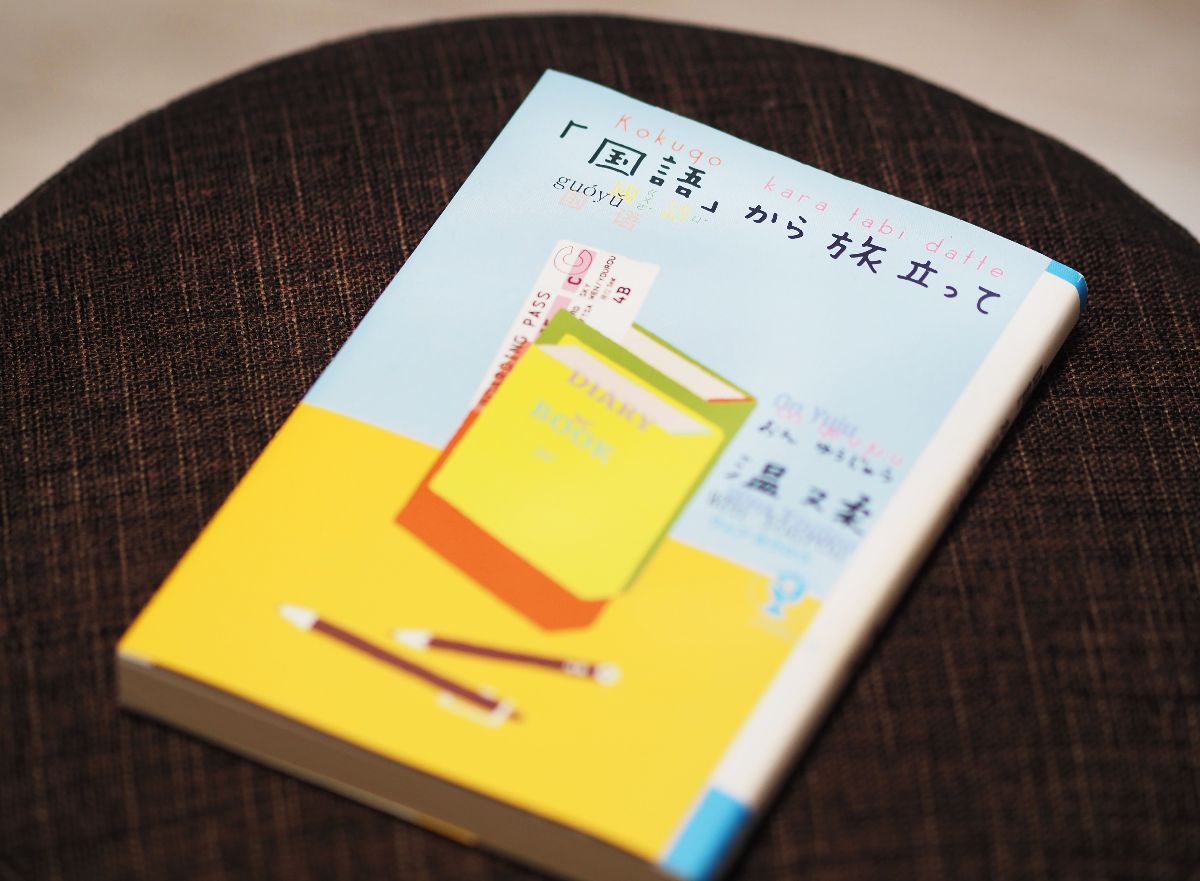

けれどもそんな体験は人から見れば些細なことで、話したところで伝わりづらいものだろうと、どこか投げやりに考えていた。だからこそ、温又柔さんの小説『真ん中の子どもたち』と、エッセイ『「国語」から旅立って』を読んだときの衝撃は忘れられない。

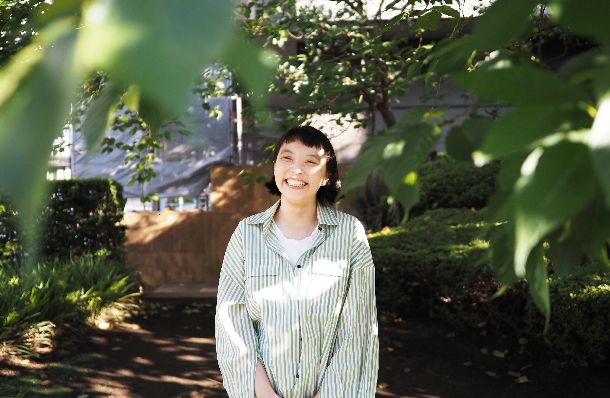

取材に応じて下さった温又柔さん(筆者撮影)

取材に応じて下さった温又柔さん(筆者撮影)『真ん中の子どもたち』は、台湾人の母、日本人の父の家庭に生まれた主人公、天原琴子が、中国語を勉強しようと上海に留学し、日本人にも台湾人にも、中国人にもなりきれない、そのアイデンティティの揺らぎを繊細に描いている。『「国語」から旅立って』は、台湾で生まれ、2歳で日本に移り住んだ温さん自身の半生を、「言葉」という軸で綴ったものだ。

「自分は何人なのか」「私の国はどこにあるのか」という、時に他者からは見えづらい心の揺れ動きも、自分にとっては大切なことだと思っていいと、私は温さんの本に教えられてきた。だからこそ直接、温さんの語る言葉に触れてみたいと思ったのだ。

台湾が辿(たど)ってきた歴史は、近代だけをとらえても、単純化して語ることができない。日本の敗戦後、台湾を統治したのは蒋介石率いる国民党だった。毛沢東との国共内戦に敗れ、台湾に渡った蒋介石は、自らが率いる中華民国こそが正統な「中国」だと主張した。そのため公の場では、人々が日常の生活で使っていた台湾語ではなく、中国語が「公用語」として使われることになる。

1945年までは日本の支配を受けていたために日本語が使われ、その後は中国語の教育が学校などで徹底された。それゆえ温さんの家族の言葉は重層的で、日本語を話す年配の親族もいた。

温さんの、物心つく前の記憶は、“音”と共にあるという。

「祖父母や大叔父大叔母、叔父や叔母がいっぱいいて、いろんな声が“音”として飛び交っている中で、自分が片隅にいたような記憶は何となくあるんです。きっとそれは台湾でのことなのかもしれませんね。自分が文字を覚える以前の記憶が、とてもくっきりあるんです」

都内のカフェで、まだあちこちから響いてくる蝉の声を背に、温さんは自身のルーツを語ってくれた。

「日本に引っ越してきて、日本語を覚えることで、文字のある世界に入り込んだので、6、7歳の時にそれ以前の記憶を“保存”しちゃったような感覚がありますね。自分が文字を知らなかった頃は、今とは全然違う風景、そして“音”の中にいた、という感覚があります」

温さんは、最初の文字と出会いを鮮明に覚えているという。小学校の教室でひらがなを学び始めたときのことだ。声に出した途端に“音”として流れ去ってしまう言葉が、文字として紙の上に残る感動が、温さんの心に溢れた。そして、その最初の文字を教えてくれた当時の担任、K先生との出会いもかけがえのないものだったという。

シリーズ、よりみちパン!セ、新曜社の『「国語」から旅立って』

シリーズ、よりみちパン!セ、新曜社の『「国語」から旅立って』「K先生は私たち一家を“邪魔者”にしなかったんです。片言しか話せない、日本語のたとたどしい母親にも本当に丁寧に接してくれました」。小学校入学当初はまだ日本語がよく理解できず、先生に「〇〇をもってきてね」、と言われても分からないことがあった。ある時、教科書の“下巻”を持ってきて、と言われた。その“げかん”が分からず戸惑った。

「私は生真面目な子どもで、先生に怒られたくなかったし、言われたことができないのが恐かったんです。家に帰って“下巻”って何?と聞いても、両親も分からない。父が辞書で調べて、きっと“けっかん”だから、自分の悪い所をメモして持っていくことじゃないか?なんて考えてみたり。すごいパニックになってしまったんです」

夜9時頃、思い切ってK先生に電話してみると、遅い時間帯にも関わらずゆっくり、丁寧に教えてくれ、次の日には無事、真新しい教科書を持っていくことができた。小さな子どもにとっては、「学校に持っていくものがそもそも何なのかが分からない」は、「大事件」だったはずだ。

「当時、クラスで外国出身者は私一人しかいませんでした。その分、K先生は特に気遣ってくれたのでしょうね。そういうお人柄の方でした。とはいえ私は、誰もがK先生のようであるべきだと主張したいわけではありません。学校の先生といっても、夜や休日はちゃんと休まなければ。ただ、うちの家族の場合、たまたまK先生のような担任に恵まれたおかげでずいぶんと救われたのだということを言いたくて。だってあの日、ゲカンがわからないままだったら学校に行きたくない、と思ったかもしれないのですから」。K先生とのやりとりを語る温さんの声は、生き生きとした響きだった。

それとは対照的なのが、中学に入学して間もない頃の体験だ。英語の試験で、自分の名前をアルファベットで書いたときのことだった。温さんは答案に「WEN, YOUROU」と、自分のパスポートに書かれているスペルを書き込んだ。けれどもその答案は、×印が付けられて返ってきた。

英語の先生は温さんの名前を「オン・ユウジュウ」と認識していて、中国語の発音が「ウェン・ヨウロウ」だとは知らなかった。日本ではこうして海外ルーツの人々の漢字の名前を、当たり前のように「日本語読み」する場面が往々にしてある。けれども当時の温さんは、その×をあっさりと受け入れた。

「13歳の頃には、ほとんど“日本人の世界”にどっぷり入って、学校の先生や友達が言うこと、テレビで言われていることが自分の基準になってしまっていました。そこからずれている自分を、どうやってその基準に合わせるか、“規範”にどんどん向かっていこうとしていました。だからあの“×”も、パスポートの名前なんて誰も使ってないもんねって、自分で納得してしまったんですよね」

その後、温さんを揺さぶるような体験が続く。中学2年生の時、休日に母親と歩いていると、小学校の同級生のお母さんにたまたま再会した。「せっかくお母さんが台湾のひとなのに、中国語ができないなんて、ゆうじゅうちゃん、なんだかもったいないわねえ」。気軽にそんな声をかけてきたそのお母さんに、温さんの母はこう返した。「この子に中国語をちゃんと教えてあげなかったあたしは失敗しちゃったの」

誰も自分や母を“失敗”といえないように、中国語を“取り戻そう…”。この時、温さんは心の中で決意した。「その友達のお母さんは、私を傷つけようとして言っているわけではないということは強調したいんです」と前置きした上で、温さんはこう語る。

「複数のルーツを持っているお子さんに会うと、“せっかく二つ三つあるのだから、あなたを誇りに思うためにやっておきなよ”、と言いたくなる気持ちは分かるんです。

ただ、例えば自分が日本人だったら、日本語ができれば100点、それに加えて他の言語ができれば120点になれる。けれどもいくら日本語ができても、台湾人であるせいで、自分は日本語ができるだけでは“100点”ではないんだな、とコンプレックスに感じていました。ここで中国語もできないと、自分は“合格点”ではないんだ、と。

友達のお母さんが内面化していた価値観を、私もいつしか内面化してしまっていて、私も100点を、“取り戻そう”と思ってしまっていたんです」

温又柔さん(筆者撮影)

温又柔さん(筆者撮影)そんな意気込みを持ち、大学進学後に上海へと留学する。ところがその挑戦も、思わぬ壁に突き当たることになる。中国では、台湾は自国の一部だと捉えられている。ある時、学生寮の警備員さんと何気ない会話を交わしていると、彼は温さんにこんな言葉をかけてきた。「台湾人ということはおれと同じ中国人だってことじゃないか」「中国人にしては、君の中国語は下手だね」

温さんは当時20歳、それは忘れられない記憶のひとつだ。自分がまるで欠陥のある人間かのように思わされてしまう言葉だった。

「〇〇人だから丸〇〇語ができなければならないっていう圧力、当事者からすると半端なく重いんですよね。私は個人的に中国語、台湾語が好きだったけれど、それでも“できないとだめだぞ”という空気は、人を挫(くじ)けさせるものだと思うんです。じゃあ私もう台湾や中国語とは関係ない、日本語だけをつかって、日本人のふりをして生きる、となりかねなかったと思います」

なぜゼロから出発した友達のように、自分はフラットに語学を楽しめないのか、学びは徐々に重荷となっていった。

大学卒業が近づき、周りはスーツに身を包み、就活に奔走し始めた。小説家になりたいという思いと、「現実を見なければ…」という気持ちが、温さんの中で交錯していた。けれども就活には及び腰で、エントリーシートを前にしてもペンは進まない。

ちょうどその頃は、日韓W杯が開催されている最中だった。友人たちと食事をしていた居酒屋でも、店の中央にあるテレビの画面に試合の様子が映し出されて、みなそわそわとした雰囲気だった。たまたま居合わせた男性たちと一緒に日本代表を応援する流れになり、自己紹介をするとなかの一人が温さんにこう言ったのだ。

「大丈夫だよ!名前さえ言わなければ、あなたは日本人にしか見えない」「言わなきゃ、ぜったい外国人ってわかんないよな」。歓声に沸く店内をあとに、温さんは一人その場から離れた。

「そのエピソードに関していえば、本当はあの人たちに“悪気がない”ということで許してはいけないと思うんですよ。アジア人が日本人に見えることが“いいこと”だっていう価値観自体を問わなければいけないわけですよね。実は日本人ではないと打ち明ける私に、よかれと思ってそういう言葉をかけてしまう人たちは、ヒエラルキーの上に日本人、その下に他のアジア人、という価値観を持っているんです。そういう人たちの目を覚まさせたいという思いも、私を小説を書くことへと駆り立てるものでした」

その頃の温さんは、“日本語に身を隠していた”という。「台湾人なのに中国語がまともにしゃべれず、日本語しかしゃべれない。日本語を自分の避難場所にしていたんだと思います。それなのに“本物の日本人”としては認められない。日本語とか中国語、〇〇語といわれるものって、誰のものなんだろう。それを勝手に決める権利を、いったい誰が持っているんだろう、ということをすごく考え始めました」

就活をやめ、大学院進学を決めた。

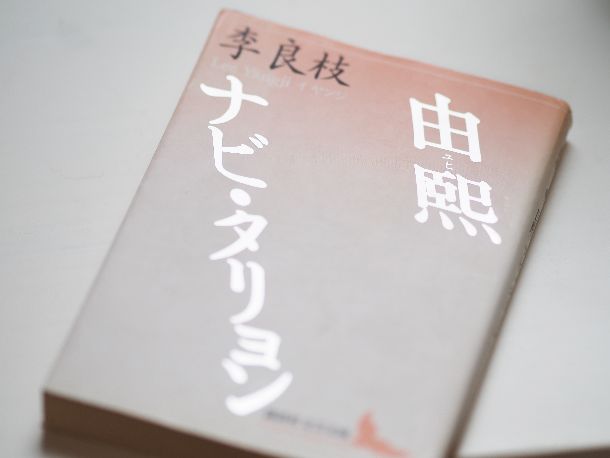

講談社文芸文庫『由煕 ナビ・タリョン』

講談社文芸文庫『由煕 ナビ・タリョン』

この2冊は、実は私も大いに影響を受けた小説だ。どちらも在日コリアンとして生まれた女性が、日本でも“母国”である韓国でも “他者”として扱われてしまう、その葛藤(かっとう)を描いた物語だ。

彼女たちは“母語”と“母国語”が一致しない。例えば『由熙』の主人公は、韓国語の「아(ア)」と、日本語の「あ」、そのどちらが自分の言葉の「杖」なのかが分からなくなっていた。その姿は温さんにとって、他人事とは思えなかった。

リービ先生は「日本語は日本人だけのものではない」と、ストレートに語りかけてくれる人だった。

「自分はいつも、人様の言語にお邪魔している感じを勝手に持っていて、どこか遠慮していたのだと思います。うまくつかいこなせずにいる中国語に対してはもちろん、不自由がないはずの日本語もまた、自分の本当の居場所ではないように感じていました。でもリービ先生や、先生をとおして出会った作品が、“いや、私が堂々と私でいられる場所を日本語の中につくればいいんだ”と語りかけてくれたんです」

例えばそれまでは、教科書で学ぶような国語にカテゴライズしようとすると、中国語、台湾語、日本語の混じった母の言葉は、翻訳できない限り“雑音”になってしまっていた。つまり、勝手に境界線を引いてしまっていたのだ。

今の温さんの著書には、中国語、台湾語も含めた色々な声が交じり合う、自分にとっての“ニホンゴ”が綴られている。日本人のための国語から自由になり、母の話す言葉、留学先で耳にする中国語、そのあらゆる響きを“ニホンゴ”で表現する。今は母の言葉も、“ママ語”として愛おしく思える。「今、日本語以外の言葉を家族から聞いて育っている子どもたちを見ると、よし、どんどんあなたの“ママ語”を日本語の中に取り込んでほしい、と思うんですよね」

温又柔さん(筆者撮影)

温又柔さん(筆者撮影)温さんのこれまでのエピソードの中に登場するのは、無意識に相手をカテゴライズしようとする人々ばかりではない。小学校の最初の担任だったK先生や、「作家になりたい」という温さんに「それでは食えないよ」と否定せず、「たくさん経験を積んで見分を広める必要がある」とアドバイスした高校の先生など、頭ごなしに否定してこない大人の姿も印象に残る。

「こうやって“普通”じゃない自分、日本人じゃない自分を肯定的に見てくれていた大人や先生もいたんです。そんな人たちの記憶を自分の中で膨らませて書くことで、読んでくれた方々が“そういう大人でいよう”と思えるヒントになるといいな、という思いも込めています」。

そんな発信を続けるのは、社会への牽制(けんせい)という意味合いもある。残念ながら今も、「本物の日本人」「純粋な日本人」と言いたがる人は少なからずいる。「それに対して、そんなこと思わなくていいよ、と子どもたちに感じさせてあげられる仲間を、できるだけ増やしていきたいと思って、自分にとって前向きな力を与えてくれた人たちの姿を書いたんです」

コロナ禍では、これまでもあった分断や差別が、より露骨な形で表れてくることがあった。

「ある時、“インドに帰れ”という手書きのビラを投函されてしまったというカレー屋さんがツイッターで発信をしていました。そのビラ自体、本当に許しがたい。けれども私がもっと気になったのは、これをリツイートしながら“このひらがなの書き方は日本人の書き方じゃない”といったことを書く人たちです。あからさまに、“こんな誹謗中傷をするようなろくでもないやつはまさか日本人じゃないよね”というニュアンスですね。

日本人は差別などしない、清廉潔白な民族だ。こんな差別をするようなやつは日本人じゃないにちがいない……これもまた何重にも重なった差別なんです。しかも、かなり悪質な」

「日本人」という言葉を盾にした排斥は枚挙にいとまがない。例えば大坂なおみさんが大会で優勝すれば「さすが日本人」という声が溢れ、政治、社会への意思表示をすると、「がっかりした」という言葉が投げつけられる。

「台湾人であるというだけで、私も政治や社会に対して発言をすると、しょっちゅう“反日”って言われる。“日本から出ていけ”とも。まるで日本にいていいのは、”純粋な日本人”や、そんな日本人や日本という国家に対して忠誠を誓う人だけだぞ、と言わんばかりに」

そんな言葉を投げつけてしまう人たちは、なぜここまで“防衛本能”を働かせてしまうのだろうかと、私も分からなくなることがある。「異なるルーツとか別の世界を携えている方が身近にいるということは、自分の人生に彩を増やしてくれることのはずなのに、どうしてこんなに“単一的な自分”を侵されることを怖がるのだろう」と、温さんももどかしく思うという。

私が気になっていたのはもうひとつ、「台湾は親日的」という言葉だ。旅行に行ってきた友人たちからも、当たり前のように耳にする。そして温さんの元には、「日本の悪口ばかり言ってるおまえは本物の台湾人ではない」という言葉が届くことがあるという。

近年の台湾の変化は目覚ましい。トランスジェンダーであり、IT大臣であるオードリー・タン氏は、新型コロナウイルスへの素早い対応が世界からの注目を集めた。近年では台湾人と結婚した海外出身者である「新住民」の支援にどう力を注いでいくかが盛んに議論されている。立法委員(国会議員)の女性比率は4割を超え、アジア・トップの高さを誇る。今年1月の総統選挙で再選した蔡英文氏も、女性初の総統だ。

けれどもそれは、簡単に手に入れることができた社会のあり方ではない。国民党が強い権限を持って支配してきた台湾では、長らく戒厳令が敷かれてきた。

「今生きている大多数の人にとって、日本は最初から”平和”な社会だし、日本語を奪われた経験もない。台湾で暮らしてきた人々は、独裁がどれほど恐ろしいかを身を持って知っているし、だからこそ権力者に自分たちの権利を占有させない、という意識が強くあるのかもしれません。もちろん保守的な人たちもいるけれど、人権を大事にしようという人たちが今、メインストリームにいてくれています」

2018年10月、台北市内で開催されたレインボー・パレード(撮影:佐藤慧/Dialogue for People)

2018年10月、台北市内で開催されたレインボー・パレード(撮影:佐藤慧/Dialogue for People)巷で語られる「台湾は親日的」という言葉には時折、あのW杯の試合を一緒に観ていた男性の発言に重なる、「上下」の感覚が内包されているように思う。

「本当は台湾から学べることがたくさんあるのに、いつまでも日本統治時代の台湾人が、日本を仰ぎ見ていたイメージで台湾を語りたい人がすごく多い。

もしかすると、“日本人”であることが、今すごく不安な時代なのかもしれませんね。ジャパン・アズ・ナンバーワンともてはやされた時代ならば、日本人であるというだけで、何となくちやほやされるような雰囲気が世界中にあったのかもしれませんが、もう時代は変わっています」

例えば世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数を見てみても、台湾は差異をどんどん縮めて現在9位、日本は122位だ。日本が世界に打ち出してきた方針は「クールジャパン」だが、その名の通り、冷え込む一方だ。「なのに存在感を増してきた中国、韓国に対して、“俺たちの方がもっとえらいんだ”って言いたがるし、台湾の人たちがほめてくれることにしがみついてしまう」

なぜ今、異なるものへの好奇心や愛情が育まれにくいのだろうか。「日本で育つと同調圧力がすさまじいし、だからこそ自分とは違う人が身近にいるときに、“なんかあいつ普通じゃない”ってつい思っちゃう空気があると思うんです。でも“普通ってそもそも人によるじゃん”っていうことを、もっと当たり前にしていきたいですよね」

温さんはこの“普通”という名の圧が蔓延(まんえん)する社会で、「自分はノイズとして機能したい」と語る。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください