神津里季生・山口二郎の往復書簡(12)ルールが無力な時代の最後のブレーキとして

2020年10月13日

新党の理念や政策について話す立憲民主党の枝野幸男代表=2020年9月26日、さいたま市大宮区

新党の理念や政策について話す立憲民主党の枝野幸男代表=2020年9月26日、さいたま市大宮区神津さんの今回の書簡「ポストコロナの新しいモード『働く者ファースト』の社会に向かって」を拝見して、野党結集のために神津さんが払われた努力の大きさと強い覚悟を改めて感じました。

政治の動きは目標地点まで最短距離を疾走するというわけにいきません。やはり、今は過渡期です。いささか陳腐になりましたが、丸山眞男が言ったとおり、民主主義とは民主化に向けた永久運動です。よりよい政党を作ることも、またしかりです。

アメリカでは、大統領選挙の最中にホワイトハウスで新型コロナウイルスのクラスターが発生しました。これは最大級の不祥事です。日本では、発足早々の菅義偉政権が学者コミュニティーを相手に喧嘩を売ってきました。権力は科学を軽蔑し、市民的自由を基調とする民主主義はもはや自明のものではなくなりつつあります。この点は私の専門なので、もう少し掘り下げたいと思います。

民主主義によって政治を運営するための制度は、アメリカ合衆国憲法制定から2世紀以上が過ぎ、もはや到達点に達しており、これ以上改良の余地はありません。かなり古い制度のうえに近年の情報技術やソーシャルメディアが乗り、本来の民主主義が変調をきたしているというのが現状です。

なかでも最も深刻なのは、行政府の最高指導者に権力が集中し、権力の私物化や濫用(らんよう)が起こる一方、古典的な自由が権力によって侵害されるという問題です。

権力の濫用を防ぐために、近代国家の憲法には権力分立の原理が明記してあります。しかし、司法の独立や違憲審査制、国会の調査権などの制度だけでは権力の横暴を防げません。

ルールとは、ルールを守ろうとする人間を前提としています。人間にルールを守らせるのは、常識や品性という明文化しにくい縛りでした。今のように、罰則を伴わないルールは無視して平気という権力者が出てくれば、ルールは無力になります。そのことはトランプ大統領や安倍晋三前首相を見れば明らかでしょう。

したがって、法の支配や人権を守るためには、権力をめぐる政治勢力間の均衡と緊張関係が不可欠になります。ここから、私の議論は神津さんが今回の書簡で強調しておられた政治的対抗勢力の必要性につながります。

今回、6人の立派な学者が日本学術会議会員から除外されたことは、政治権力がまた一つ「ブレーキ」を壊しにかかったことの現れだと私は感じています。日銀、NHK、内閣法制局は完全に政治の統制下にあります。学術会議などという貧乏で影響力のない機関から反政府的学者を追い出すことなど造作もないと、前政権、現政権は思っていたのでしょう。

しかし、憲法で保障された学問の自由を侵害するという批判は、予想外に社会に広がりました。これは、私にとっては嬉しい驚きです。言うまでもなく、法律が学者の団体に独立を保障しているのは、学者が権力に対して自由にものを言えるようにするためです。

学者が政府の政策を批判するのが鬱陶しかったのは想像できます。それにしても、任命拒絶の理由に、憲法上の国民主権とか公務員の選定、罷免の権利を持ち出したことは、当代の権力者が持つ「民主主義観」の貧弱の現れだと驚きました。

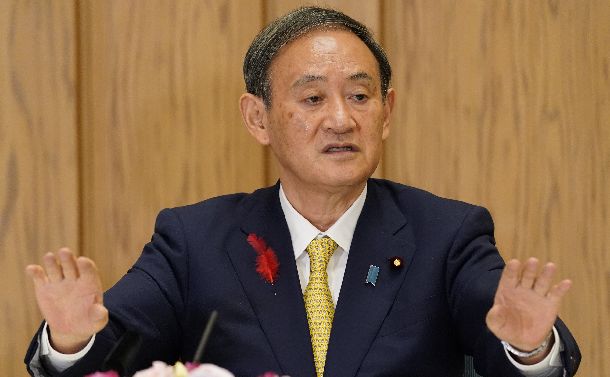

インタビューに答える菅義偉首相=2020年10月9日午後4時54分、首相官邸

インタビューに答える菅義偉首相=2020年10月9日午後4時54分、首相官邸首相や官房長官は、国民が選んだ多数党の首領たる首相が任命権を行使することこそ、民意の貫徹だと言いたいのでしょう。その場合の民主主義は単なる多数決、多数支配です。多数者が間違うことがあるからこそ、少数者が異論を唱える自由を確保することが民主主義の安全にとって不可欠です。それゆえ、菅政権の学術会議への介入は、多数者の自殺行為なのです。

危機感を持った学者はそうした批判を繰り返していますが、現状だと結局は馬耳東風に終わるでしょう。民主主義を守る最後のブレーキは、今の首相や与党に、「自分たちが常に民意を僭称(せんしょう)できないかもしれない」という恐怖心を与えることです。そのためには、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください