仕組み・課題・情勢・見どころは

2020年10月25日

「大阪市を廃止して4つの特別区を設置すること」の是非を問う大阪市民による住民投票が11月1日に実施される。この住民投票について、市民自治、住民主権の視点から考えたい。

大阪府・市を廃止して「大阪都」を設けるとか、府・市を統合して「大阪新都」にするとか、1953年以降、大阪ではさまざまな構想が浮かんでは消えていった。そんな流れのなかで、大阪維新が「都構想」と呼ぶこの(大阪を対象とした)大都市制度の改革案が浮上したのは、10年ほど前のことで、2008年1月の大阪府知事選挙で当選した橋下徹が、知事就任から2年ほどしてこの構想を唱えるようになった(当初は「大阪20都区構想」だった)。

選挙で彼を担いだ自民党・公明党はこれに反発して橋下に翻意を促したが、彼はより強く「都構想」を押し出すようになり、自公両党と橋下との間に大きなひびが入る。そうした経緯の中で生まれたのが、橋下をトップに押し立てて「都構想」を推進しようという議員らで創設した政党・大阪維新の会であり、橋下が知事や市長をやめたからといって、現在代表職にある松井一郎(大阪市長)らが党の主柱である「都構想」を取り下げるわけにはいかないのだ。

地下鉄に「豹」が溢れている。市の選管になぜ豹なのか訊ねたら「とにかくドキッとさせて目を引こうと…」。

「トウヒョウと掛けてる? 大阪のおばちゃんは豹柄が好きだから?」と重ねて問うと「そこは想像にお任せします」と返してきた=筆者撮影

地下鉄に「豹」が溢れている。市の選管になぜ豹なのか訊ねたら「とにかくドキッとさせて目を引こうと…」。

「トウヒョウと掛けてる? 大阪のおばちゃんは豹柄が好きだから?」と重ねて問うと「そこは想像にお任せします」と返してきた=筆者撮影この「都構想」の是非を大阪市民に問う住民投票は5年前(2015年の5月)にも行われている。今回は2度目だが、これはいずれも「義務的住民投票」である。

大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下、大都市法と記す)には、関係する議会が特別区設置協定書を承認し、首長がその通知を受けた日から「60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない」(第7条)と定めている。そして、関係自治体は「投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる」(第8条)と規定している。

このなかに記されている「選挙人の投票」というのが住民投票であり、これは議会や首長の意思とは関係なく、必ず実施しなければならない義務的な住民投票なのだ。このように、大阪府議会、大阪市会が可決した特別区設置協定書を大阪市民の直接投票にかけ、賛成多数なら主権者の承認を得たとして特別区の設置申請が可能となり、(申請すれば)2025年1月1日をもって大阪市は廃止される。一方、反対多数となれば申請ができなくなり、議会が可決した協定書は無効となる。

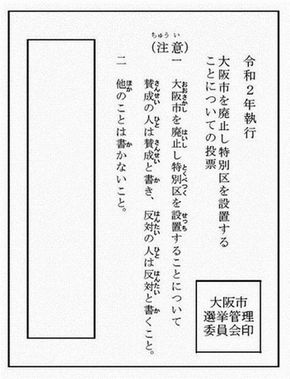

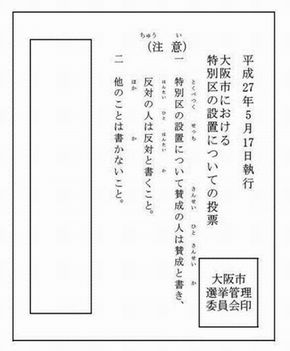

投票用紙に書き込まれている内容が、前回と今回とでは異なる。

(前回)「大阪市における特別区の設置についての投票」

(今回)「大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票」

前回の記述では、大阪市を残したまま特別区を設置すると受け止めた人が少なからずいた。反対派の市議や学者らがこれに抗議し、今回は、そうした誤解を与えぬよう、選挙管理委員会の判断で「大阪市を廃止し」と明記した。

この住民投票では、大都市法の規定により投票権者に関しては公職選挙法が準用されるため、日本国籍を有する18歳以上の大阪市民(約225万人)にのみ投票権がある。つまり、永住外国人は投票に参加できない。それについては、これまで、在日本大韓民国民団や市民グループ「みんなで住民投票!」などが松井一郎市長らに対してルール変更を求める声をあげているが、松井市長は「大都市法の規定に則って実施する」「参加しようと思えば、ぜひ日本国籍を取得してもらいたい」とかわしている。

10月17日に韓国民団大阪本部で開催されたシンポジウムでは、「私たち外国籍住民に住民投票権を!」と訴えた=筆者撮影

10月17日に韓国民団大阪本部で開催されたシンポジウムでは、「私たち外国籍住民に住民投票権を!」と訴えた=筆者撮影橋下代表時代、維新の会は自公をはじめ各党に強力に働きかけて大都市法を制定させたが、永住外国人の投票参加を認める法改正を立法府に促す意思はないし、他党も改正を強く求める動きを見せていない。5年前の住民投票直後から民団などが市民グループと組んで日本国籍者を巻き込んでの大きなうねりを起こしていたら改正に漕ぎつけた可能性はあったと思うが、そこまでの動きにはなっていない。現在、大阪市には14万5800人余(143の国と地域)の外国籍住民が暮らしている。

ちなみに、条例に基づく住民投票(427件以上実施)においては、永住外国人の投票を認めて実施した事例が米原町、岩国市、上九一色村、高石市など206件以上ある。また、高浜市、広島市、岸和田市、豊中市など50自治体が永住外国人の投票を認める実施必至型住民投票条例を制定している。([国民投票/住民投票]情報室の調べによる)

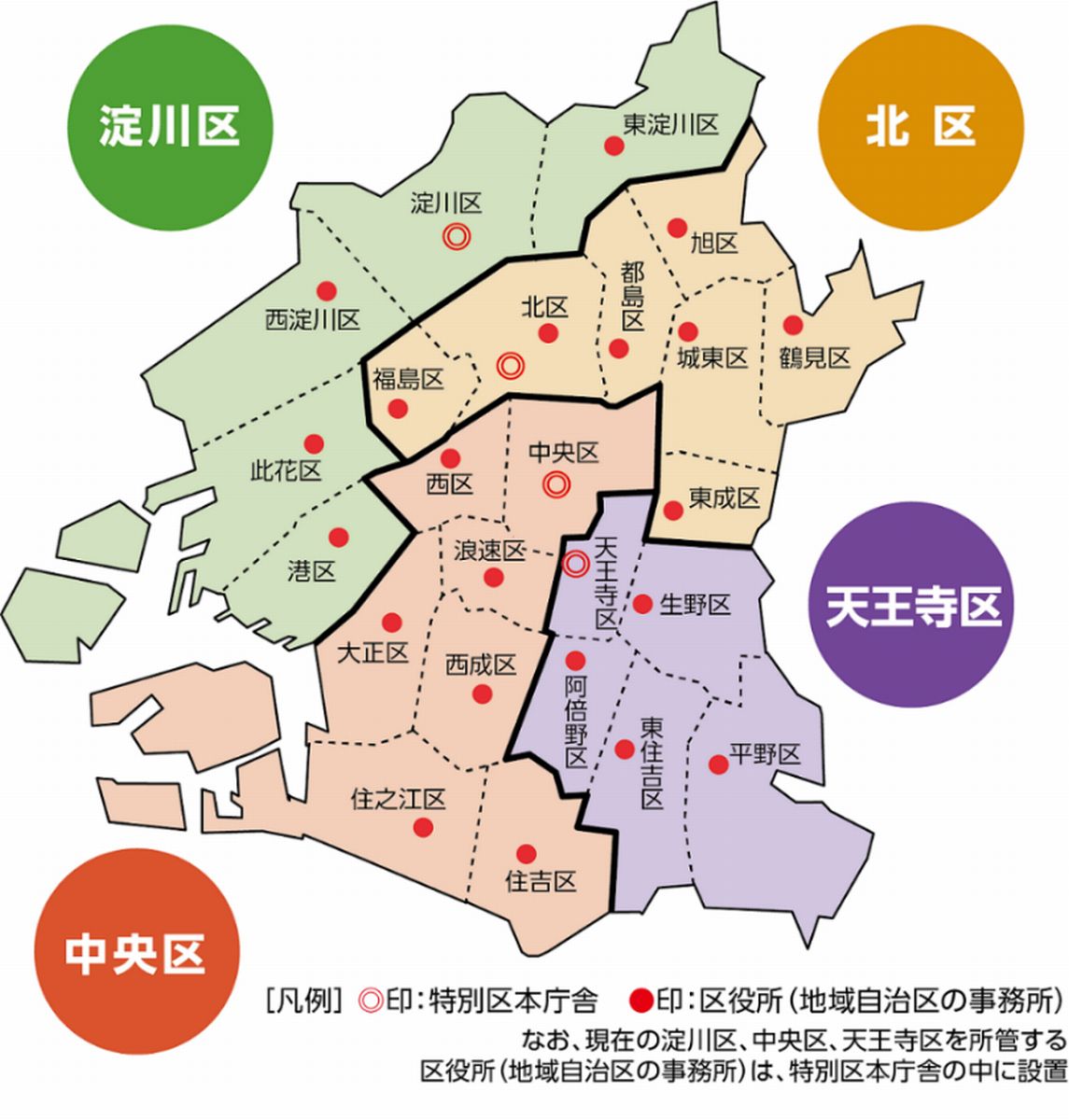

特別区設置協定書の内容について、前回の住民投票で否決された旧案と今回の案とでは、「大阪市を廃止して特別区を設置する」という点はまったく同じだが、いくつかの相違点はある。例えば、大阪市をどう分割するかの区割りで、前回の住民投票にかけられたのは5つに分割して特別区(北区、南区、東区、中央区、湾岸区)を設置するという案だったが、今回の区割り案はこうなっている。

淀川区(現行政区は、淀川区、此花区、港区、西淀川区、東淀川区)

北区(現行政区は、北区、福島区、都島区、東成区、旭区、城東区、鶴見区)

中央区(現行政区は、中央区、住之江区、大正区、西区、西成区、浪速区、住吉区)

天王寺区(現行政区は、天王寺区、阿倍野区、生野区、平野区、東住吉区)

この4つの新たな区は、東京の23区同様、区長と区議会議員を公選で決め、条例の制定権も有している。

大阪市が作成した画像

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000489173.html

大阪市が作成した画像

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000489173.html

投票日前の最後の日曜日、市内街宣に駆け回る吉村府知事。どこでも女性ファンが押し寄せる。大阪市生野区のスーパー前で=筆者撮影

投票日前の最後の日曜日、市内街宣に駆け回る吉村府知事。どこでも女性ファンが押し寄せる。大阪市生野区のスーパー前で=筆者撮影議会で新たな特別区設置協定書を可決・承認したとはいえ、同じテーマで住民投票をやることに関して、反対派から「いったん否決したのにけしからん」「勝つまでじゃんけんか」という声があがったが、私は、それは説得力に欠ける批判だと考える。

市長や大阪市会、大阪府議会が、大都市法を無視して勝手に住民投票をやれば、それは首謀者が維新であれ共産であれ許されないことだ。ただし、市会、府議会の可決・承認を経ての義務的住民投票なので、手続き的には何の問題もない。

また、諸外国でも日本でも、同じテーマで住民投票、国民投票をするときの制限を設けているところは少なく、たとえ設けているところでも「2年以内不可」とか「5年以内不可」とかいう規定になっている。なので、その点でも問題はない。

それでも「2回目の住民投票なんてけしからん」と言われるなら、批判の矛先は市長や議員にではなく、「都構想への再挑戦」を明言して議会選挙に臨んだ維新候補に投票した主権者たる大阪府民、大阪市民に向けるべきだ。

地下鉄扇町駅近くの路上で街宣活動中の反対派市民=筆者撮影

地下鉄扇町駅近くの路上で街宣活動中の反対派市民=筆者撮影取材を通して感じるのは、今回の住民投票に対する市民の関心が前回に比べてやや薄れていることだ。こちらが問いかけて賛否を熱く語るのはごく一部の人で、たいていの人は「ようわかりません」「どうでもええわ」と返してくる。それでも、ときおり口を開いて語る人に賛否どちらに投票するつもりでいるのかを訊ねると、賛成だという人の大半は「二重行政の解消」「大阪の経済成長」への期待を理由にあげる。一方、反対に投票すると答えた市民は「住民サービスの低下」「大阪市廃止」への不安を語る。

そうした市民の思いに対応すべく、討論会や街頭宣伝などで、反対派は「府市の二重行政など存在しない」と反駁し、賛成派は「住民サービスが落ちることはない」と断言する。

天神橋筋商店街でチラシを配る維新の高山みか市議=筆者撮影

天神橋筋商店街でチラシを配る維新の高山みか市議=筆者撮影新聞社、放送局など複数の報道機関が行なった世論調査によると、協定書が議会で可決され住民投票の実施が確定した9月上旬の時点では、賛成派が反対派に10ポイント以上の差をつけてリードしていたが、時間の経過とともにその差は縮まりつつある。これは、序盤で反対派がリードし終盤で賛成派が追い上げた前回の住民投票とは逆の展開だ。

当初は賛成していたものの、投票日が近づくにつれて「大阪市の廃止」を自身の一票で決めることに躊躇する人が出始めているのではないだろうか。それは、大阪市民としてこのまちに暮らしつつ取材をしている私の実感だ。共同通信社、毎日新聞社など5社が大阪市の有権者を対象に、10月23~25日に実施した最新の電話世論調査によると、賛成は43.3%、反対が43.6%と拮抗した。どちらが多数を制するかは最後まで読めない。

![[日本から、大阪市がなくなる日。2025.1.1]

[それを阻止できる最後の日。2020.11.1]と記された自民党のポスター](https://image.chess443.net/S2010/upload/2020102500003_8.jpg) [日本から、大阪市がなくなる日。2025.1.1]

[それを阻止できる最後の日。2020.11.1]と記された自民党のポスター=筆者撮影

[日本から、大阪市がなくなる日。2025.1.1]

[それを阻止できる最後の日。2020.11.1]と記された自民党のポスター=筆者撮影ここまで賛否が拮抗すると、公明党支持者の投票行動が結果を左右するのは間違いない。前回「反対」だった公明党が選挙で勢いを増す維新の圧力を受けて「賛成」に転換した。それでも、創価学会の会員をはじめとする公明党支持者の多数は「維新憎し」の思いから「賛成」への投票を決断しかねている。そこで、公明党は山口那津男代表を大阪市に投入してテコ入れを図った(10月18日)。これがどれほどの効果をもたらすのかは、投開票日の出口調査で明らかになるだろう。

もう一つ、注目すべきは橋下徹の「不在」だ。5年前の住民投票で彼は維新のトップ、大阪市長として、連日、朝から晩まで駆け回り、市民に向かって熱く「賛成への投票」を訴えてきた。だが、今回は、維新、賛成派の応援に一切入っていない。公職選挙法に準じたルールで行われる住民投票なので、テレビ局は(選挙時に特定候補を応援するのと同様)賛否を訴える運動をしている人物を番組に出演させることを(違法ではないのに)自主的に制限する。そういうことから、政治評論家、タレントとして何本ものテレビ番組にレギュラー出演している橋下は、「賛成に投票を」といった運動ができないのだろう。5年前のあの熱気が今回見られない一つの理由は、彼の不在だと言い切れる。一時は、新型コロナ禍への対応で吉村洋文(大阪府知事)人気が高まったが、その彼でも5年前の橋下には代われない。それに、吉村は知事であり、今回、前面に出てテレビ討論会などで反対派とやりあっている大阪市長は松井一郎なのだ。

これについて、維新の若手ホープの一人横山英幸(大阪府議)はこう語る。

「前回の住民投票は、やっぱり橋下さんの人気投票という面が強かったと思います。そうではなく、市民のみなさんには、制度改革について理解して賛成に投票していただきたい。私はそう思っていますし、橋下さんの不在をマイナスには受け止めていません」

「都構想」への賛否はいろいろあっても、首長や議会だけで決めることができず、主権者たる市民の住民投票による承認が不可欠だとする大都市法の規定は市民自治、住民主権に適っている。

1889(明治22)年の市制施行から131年にわたって存在してきた大阪市をなくして特別区を設置するのか否か。その最終決定権を市民が行使するときが再びやってきた。大阪にとって運命の日となる11月1日が目前に迫っている。(敬称略)

賛否両陣営のポスターが貼られている喫茶店の壁=筆者撮影

賛否両陣営のポスターが貼られている喫茶店の壁=筆者撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください