表現の自由、政教分離の原則、カリカチュア……。日本人にわかりにくい背景を探る

2020年11月03日

「私たちはカリカチュアや絵を描くことをあきらないだろう」

10月21日、マクロン仏大統領は殺害された中学の歴史と地理の教員サミュエル・パティ氏の追悼式典でのこのように述べた。パティ氏は担当していた授業で表現の自由を扱った際に、ムハンマドのカリカチュアを生徒に見せたことを理由に、イスラム過激派により残虐な方法で殺された。

「私たちには冒瀆の権利がある」

これもマクロン大統領が今年9月2日に始まったシャルリ・エブド襲撃事件の共犯者の裁判が始まる際に述べた言葉である。

これらの言葉はイスラム諸国の人々の怒りを買い、また私たち日本人にとっても、なぜフランスはこのような挑発的なことを言うのか理解がしにくい。これらの大統領の発言をフランスの「イスラモフォビア」(イスラム嫌悪)につなげる解説を日本でも見る。

そのようななか10月29日、ニースの教会で新たに3人のキリスト教徒が惨殺されるという事件が起きた。犯人は身柄確保の際に重症を負っているため、本稿を書いている時点(10月31日)ではまだ取り調べは行われていないが、数日前にイタリア経由でフランスに入国したチュニジア人の青年であるという。

この犯行がカリカチュアの件と結びつくのかは不明であるが、マクロン大統領の発言以降、フランスへの攻撃を呼びかける過激派もいることから、連続性は否定できないだろう。同じ日、フランスのリヨンでも武装したアフガン人が逮捕され、サウジアラビアのフランス総領事館でも職員が攻撃されている。

このように悲劇が悲劇を呼ぶにもかかわらず、なぜフランスはこのような発言を続けるのか、その背景を探ってみたい。

パリのレピュブリック広場で10月18日、教員サミュエル・パティ氏の殺害事件の追悼に集まった市民。表現の自由を訴えようと、風刺週刊紙「シャルリー・エブド」(右下)も掲げられた=2020年10月18日、疋田多揚撮影

パリのレピュブリック広場で10月18日、教員サミュエル・パティ氏の殺害事件の追悼に集まった市民。表現の自由を訴えようと、風刺週刊紙「シャルリー・エブド」(右下)も掲げられた=2020年10月18日、疋田多揚撮影フランスは「表現の自由」に対して絶対的な価値を置く。表現の自由は他の自由の基礎であると考えられている。

日本でも表現の自由は人権の中でも特に大事な権利であると言われるし、戦前に表現の自由が否定された経験を持つ私たちは、表現の自由の侵害の恐ろしさを知っている。しかし、フランスでは表現の自由への思いが、日本とは比べようもなく強い。理由はこの自由を獲得するまでの歴史にある。

かつて人々の知識や精神世界を支配しようとしていたのはまず教会であり、のちに王権であった。表現の自由とは、何かを表現するだけでなく知の自由であり、知の伝達の自由も含む。それはまた、規制概念に対する批判の自由でもある。

ガリレオが天動説を奉じる教会によって地動説を放棄させられた例はあまりに有名だが、今回の一連のフランスでのテロに対しても、自由な思考とその発表の自由の重要性が何度も強調された。

絶対王政下において、思想家や哲学者は表現の自由をかけて戦った。そして、フランス革命でその自由を勝ち取る。それを高らかに謳うのが1789年の人権宣言である。11条にはこうある。

思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがって、市民は、法律が定める場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。

しかし、この自由はその後の恐怖政治、さらに革命後のナポレオンの治世下で否定され、出版は厳しい検閲の規制のもとに置かれる。1830年の7月革命は、検閲の強化を理由の一つとして勃発し、表現の自由を求めて人々は立ち上がったが、その後も検閲がなくなることはなく、ナポレオン3世の第二帝政において、表現の自由の規制は強化された。

この自由がようやく法律上確立するのは、1881年のことである。その後も自由と規制強化との間でフランスは揺れるが、長年にわたる戦いの中でようやく獲得された表現の自由だけに、いったん壊されたら取り戻すことができなくなるというおびえが、国民の間にはあるのは明らかだ。

このようなフランスの表現の自由をめぐる歴史の中で特異な地位を占めるのが、「カリカチュア」である。

カリカチュアとは、ある人物の特徴や性格を表現するため、誇張や歪曲を加えた人物画のこと。その歴史は古く、デフォルメした似顔絵はすでに古代エジプトや古代ギリシャ、あるいは古代ローマにも見られたという。

フランスでは中世からカリカチュアが確認され、その後、王権や教会に対する激しい批判がカリカチュアの手法で行われた。そしてフランス革命前夜、表現は熾烈(しれつ)を極める。国王を豚や王妃をダチョウに見立てたものはまだ可愛いほうで、多くはわいせつ、あるいはスカトロ趣味的なものだ。

当時の人々は、あえて過激な表現を行うことで権力や権威を笑い、王権や聖職者に徹底的に批判して、自由を求めたのだ。フランス革命のころには、なんと1500以上ものカリカチュアが作られていたともいう。

その後も多くのカリカチュアが作られるが、19世紀には表現の自由に対する規制を緩和する流れと裏腹に、カリカチュアが禁止されるという状況も存在した。実際、今回問題となった風刺週刊紙「シャルリー・エブド」の風刺画よりもっと激烈な革命期のカリカチュアには、正直なところ、日本人の感性からは耐え難いようなものが少なくない。

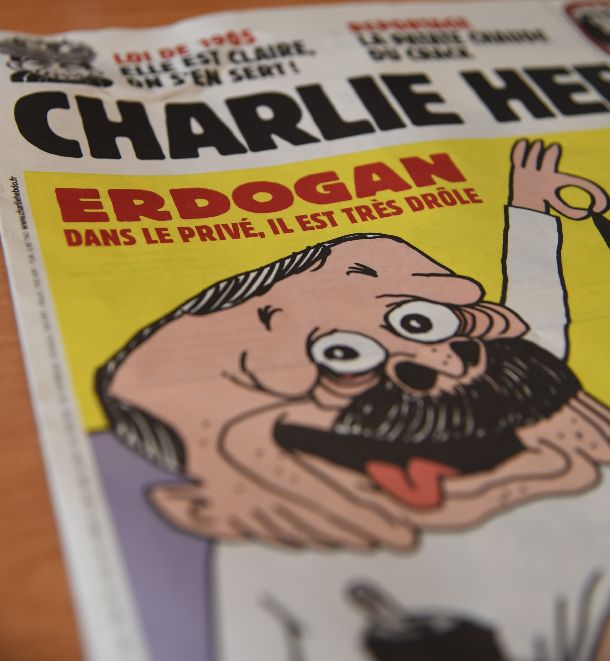

「シャルリー・エブド」が10月28日発売号で1面に掲げた、トルコのエルドアン大統領の風刺画=パリ、疋田多揚撮影

「シャルリー・エブド」が10月28日発売号で1面に掲げた、トルコのエルドアン大統領の風刺画=パリ、疋田多揚撮影私はシャルリー・エブドが掲載するようなカリカチュアが好きだというフランス人を、個人的には知らない。そもそもシャルリー・エブド自体、販売部数が伸びず休刊であった期間も長い。それでもフランス人がシャルリー・エブド襲撃後、「私はシャルリ」と言っていたのは、シャルリー・エブドが好きということよりも、シャルリー・エブドのような風刺が存在するのがフランスの伝統的な言論空間であり、それを守るべきであるということを意味していた。

ここにさらに論点として加わるのは「ライシテ」、すなわちフランス的世俗主義、あるいは政教分離の原則である。

「教会の長女」を自認するほどのカトリックの国であったフランスだが、革命以降はいかに社会や政治を宗教から解放するかがなにより重要になった。その努力が結実したのが、1905年の政教分離法である。それ以降、フランスではすべての宗教の存在を認めつつ、どの宗教も援助しないという原則が徹底されることになった。

フランスの標語は「自由・平等・博愛」だが、こうした世俗主義もフランスを支える大きな原則であり、憲法1条に「フランス共和国は世俗的国家である」とも明確に謳われている。

この「ライシテ」と表現の自由が結びつくところに、今回の問題はある。

カリカチュアを含む表現の自由のもと、あらゆる権力や権威に対する批判は権利として認められる。表現の自由が宗教的権威からの知の自由の模索であったことを勘案すると、その批判の矛先は今もあらゆる宗教に向けられる。キリスト教やユダヤ教が批判されるのと同程度にイスラム教、とりわけイスラム過激主義もまた批判される。

シャルリー・エブドはムハンマドの風刺画で日本でも知られるものとなったが、実際にはキリスト教やユダヤ教あるいは極右政治家に対する批判はもっと多く強烈である。あらゆる宗教への批判が自由なフランスは、ライシテの名のもとにあらゆる宗教を受け入れる国でもある。それゆえ、イスラム教だけが批判を受けないよう、国が特別な保護を与えることはできない。それはライシテの原則に反すると説明される。

2020年9月2日に発売された「シャルリー・エブド」の1面(上)。2面(左下)では表現の自由をめぐる世論調査結果を載せている=疋田多揚撮影

2020年9月2日に発売された「シャルリー・エブド」の1面(上)。2面(左下)では表現の自由をめぐる世論調査結果を載せている=疋田多揚撮影難しいのが、カリカチュアのような過激な宗教批判はヘイトの表現にならないのか、という点だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください