[8]難民・外国人労働者の悲惨な状況、反政府デモで辞任した首相が再登板

2020年10月31日

レバノンは半世紀にわたって常に危機に直面してきた国である。南のイスラエル、東のシリアに挟まれ、1960年代、70年代は中東紛争の最前線の一つだった。75年~90年は自国の内戦で荒廃した。2011年には隣国のシリア内戦で150万人の難民が流入してきた。2019年10月は、市民の大規模デモで首相が退陣するなど政治の混乱が続く中で、新型コロナウイルスの蔓延が始まり、新たな危機を抱え込んでいる。

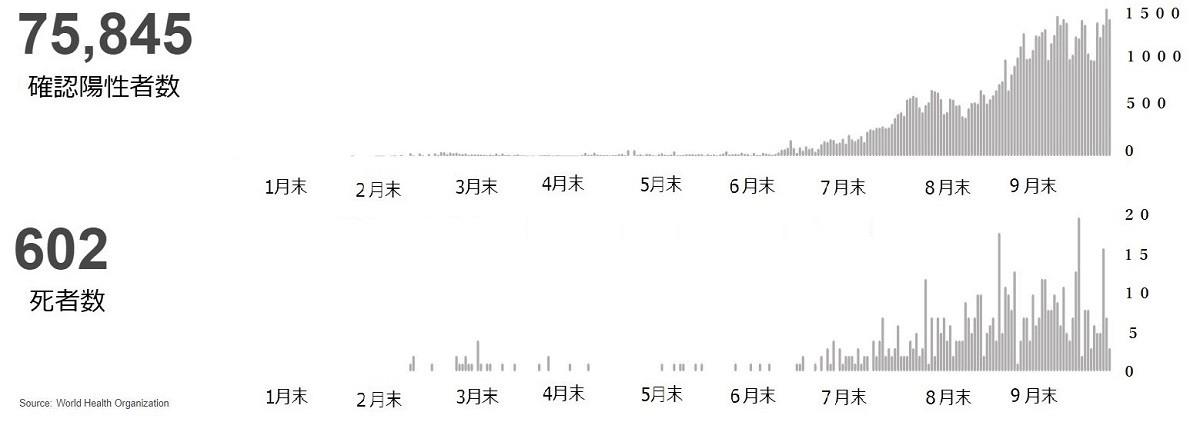

世界保健機関(WHO)によると、10月29日時点で新型コロナの確認陽性者は7万5845人、死者は602人。2月21日にイランから帰国したシーア派市民が初めての感染者だった。3月15日、確認陽性者が99人になったところで政府はベイルート国際空港の閉鎖を発表した。3月下旬には夜間の外出禁止令を布告し、それが延長され、4月には全国のロックダウン(都市封鎖)を敷いて、5月中旬まで続いた。

レバノンの新型コロナウイルス感染状況(2020年10月29日時点) 出典:世界保健機関

レバノンの新型コロナウイルス感染状況(2020年10月29日時点) 出典:世界保健機関典型的なロックダウン政策によって、5月31日の陽性者は1191人、死者26人と感染拡大は鈍化し、7月1日には3カ月半ぶりにベイルート国際空港も再開した。しかし、ロックダウンの解除とともに感染者が増加し、7月10日に陽性者は2011人、7月31日には4334人となった。そのため政府は7月30日から2週間の部分的ロックダウンを行うと宣言した。

それから5日後の8月4日、ベイルート港の倉庫で大規模な爆発が起き、200人以上が死亡し、30万人が家を失うという大惨事となった。その間4カ月弱で、陽性者は5000人台から7万5000人と15倍になり、死者数も65人から600人と9倍に増えた。

レバノンの現状を理解するためには、2019年10月に始まった市民のデモの背景を押さえておく必要がある。

デモは、経済低迷による外貨不足で公的債務残高が国内総生産(GDP)の約170%という財政危機の中で起きた。政府はガソリンやたばこに対する増税とともに、さらに「ワッツアップ」と呼ばれるスマートフォンの通信アプリの利用に課税することを明らかにした。若者たちはこれに反発して、通りに繰り出した。

レバノンのベイルートでおこなわれた反政府デモ=2019年10月 P.jowdy/Shutterstock.com

レバノンのベイルートでおこなわれた反政府デモ=2019年10月 P.jowdy/Shutterstock.comデモは政治の失敗や腐敗を批判する抗議運動として宗教・宗派を超えて広がり、ハリリ首相は10月末に辞任した。現地紙「アンナハール」によると、若者たちの反発の背景には貧困の広がりがある。人口の30%近い150万人が1日4ドル(約430円)で生活する貧困層で、うち30万人は1日2ドル半で生活する極貧層だという。

一方で貧富の格差も深刻だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください