現在とはまるで違った「保守」の実像

2020年11月10日

2019年101歳で亡くなった中曽根康弘元総理の自民党合同葬が10月17日に執り行われた。葬儀をめぐって、税金の使い道や国立大学への「弔意の要請」など様々な批判があった。しかし改めて政治家としての中曽根を振り返るとき、総理大臣当時「軍国主義者」「タカ派」「(アメリカの)使い走り」と散々揶揄された保守の政治家中曽根康弘は、21世紀以降の小泉・安倍といった保守の政治家とは、根底から何もかも違うことがわかる。

私は保守として、一定の批判を覚悟で、中曽根には現在では絶滅危惧種になった「中曽根的保守」の面影を見るのである。

中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬で献花を終えた安倍晋三前首相(右から3人目)、森喜朗元首相(左端)、小泉純一郎元首相(左から2人目)=2020年10月17日、東京都港区、代表撮影

中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬で献花を終えた安倍晋三前首相(右から3人目)、森喜朗元首相(左端)、小泉純一郎元首相(左から2人目)=2020年10月17日、東京都港区、代表撮影1982年に誕生した中曽根政権は、自身が弱小派閥・中曽根派の領袖であったことから、常に田中・竹下系の派閥の顔色を伺いながら政権運営をしなければならないという宿命を負っていた。中曽根内閣は「田中曽根内閣」と揶揄されたように、発足当初は田中派の影響を強く受け、87年の退陣時には竹下登に禅譲している。

こうした中で、中曽根内閣のほぼ全期間を官房長官と支えたのが田中派きってのハト派として知られる後藤田正晴であり、中曽根のタカ派的価値観に常に重石としてのしかかり、結局イラン・イラク戦争中の掃海艇派遣を断念するに至った。

中曽根内閣当時、中曽根は冷戦という大局的要請もあり米レーガンに接近し、ロン・ヤス関係を築いたことは既知のとおりである。だがそれは、今日的な意味でのシンゾー・ドナルド関係とは全く別物の対米連携であった。

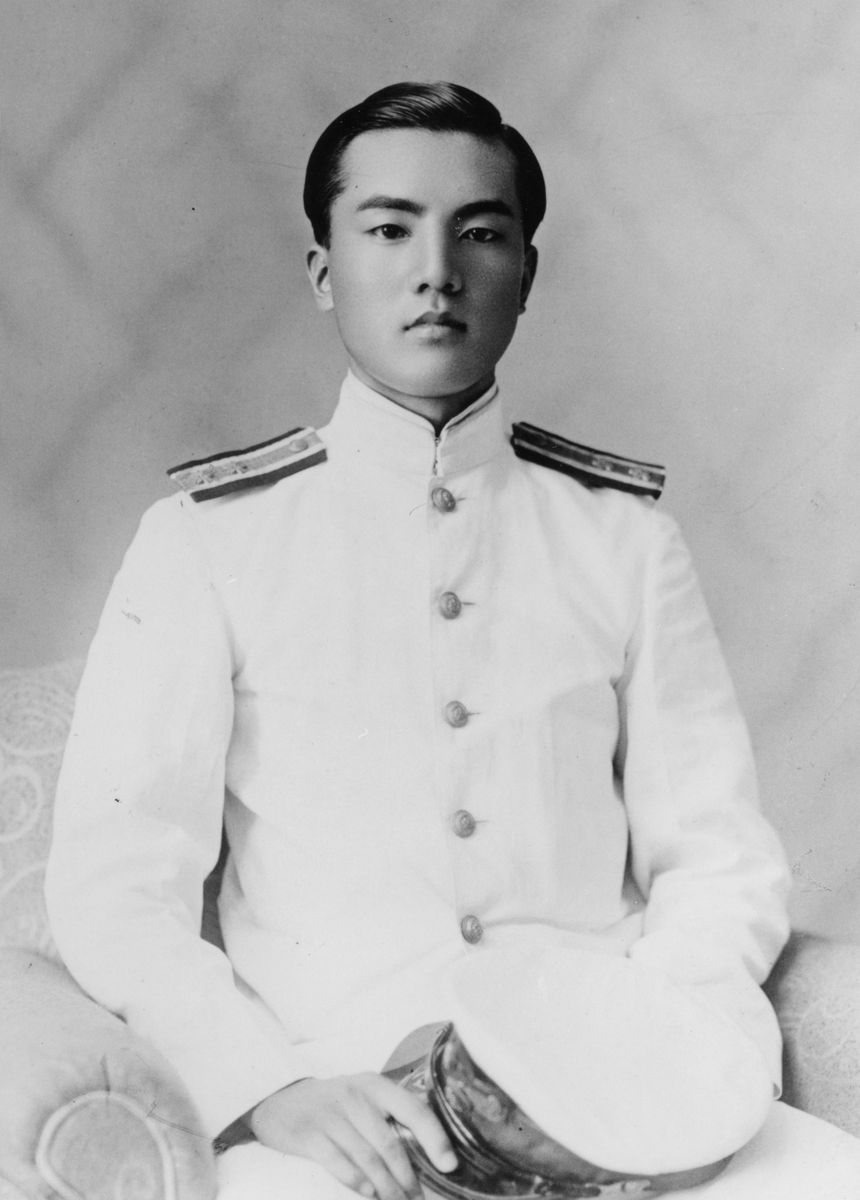

海軍主計中尉時代の中曽根康弘氏

海軍主計中尉時代の中曽根康弘氏「アメリカに負けて悔しい」という想いから戦後衆議院議員となった中曽根は、1956年に自身の作詞で『憲法改正の歌』を作り、明本京静が作曲を担当した。そこには1番に、

「嗚呼戦に打ち破れ 敵の軍隊進駐す 平和民主の名の下に 占領憲法強制し 祖国の解体を計りたり 時は終戦六ヶ月」

とある。この歌は2番以降も続くが、そこには日本国憲法を「マッカーサーの押しつけ憲法」と規定(押しつけ憲法論)し、これを唾棄するという強烈な憲法改正への訴えが読み取れる。戦争でアメリカに敗れただけに、中曽根の憲法改正への意欲は戦後生まれの安倍晋三氏よりも想いの籠った凄まじい情念と言うべき気迫が感じられる。また中曽根は、議員時代に「アメリカは日本を無差別爆撃して国民は非常に被害を受けたのだからこれの賠償を求めるべきだ」という趣旨の発言も行っている。

ただし中曽根は、自らの内閣で「憲法改正の日程は俎上に乗せない」と明言し、自ら憲法改正の国民的議論を封じた。これにはすでに述べた通り、田中・竹下派系という保守本流と、保守傍流(非主流)である自派の中曽根派の党内的力関係があり、そもそも参議院で改憲発議に不可欠な改憲勢力の2/3確保の困難さがあったが、自らが金科玉条のごとく志向した憲法改正を遮二無二政治的イシューにしなかったことは、中曽根の特色である。

1956年4月、東京宝塚劇場で開かれた「憲法改正の歌」の発表会。「民族独立の歌」とともに中曽根康弘自民党代議士が作詞した

1956年4月、東京宝塚劇場で開かれた「憲法改正の歌」の発表会。「民族独立の歌」とともに中曽根康弘自民党代議士が作詞したしかしそんな中曽根が、冷戦下とはいえ米レーガンと蜜月を築いたのは、自身の思想信条と反しないだろうか。ここに、戦後の新右翼(反米保守)の懊悩がある。

中曽根的保守が日本国憲法をアメリカの押しつけだとして唾棄すべしと言っても、実際に憲法改正が一朝一夕にできるわけがない。そこで新右翼は「二段階自立論」ともいうべき対米自立の構想をぶった。まず冷戦下での対米連携は致し方なく、核を持たない日本は単独でソ連に対抗できないのは自明である。そこで憲法改正は到達すべきゴールとして設定しつつ、暫定的にアメリカの軍事力の庇護下で自衛力を増強し、「ある程度十分」となったところで憲法改正を行って自衛軍・国防軍を新設する。それによりアメリカと対等な独立国として対米自立を達成するものである――という論法である。

「日の出山荘」の囲炉裏を囲んで中曽根康弘首相が茶を点てる様子を見つめるアメリカのレーガン大統領とナンシー夫人=1983年11月11日、東京都日の出町、代表撮影

「日の出山荘」の囲炉裏を囲んで中曽根康弘首相が茶を点てる様子を見つめるアメリカのレーガン大統領とナンシー夫人=1983年11月11日、東京都日の出町、代表撮影事実、中曽根内閣は三木内閣時代に決定した防衛費「GNP比1%」枠を突破させ、自衛力増強を目指したが、実際には突破した額はわずかで、中曽根の理想とする「二段階自立論」の一段目、すなわち十分な自衛力の拡充すら満足に達成することなく政権は終わった。しかし中曽根には「いずれ日本は対米自立を果たす」という執念が根底にあった。2003年に衆議院比例区の定年制を厳格に適用し、中曽根と宮澤喜一を政界から引退させた小泉純一郎以降の清和会系保守には、こういった「対米自立」とか「敗戦国の悔しさ」という原体験が無い。

10月27日に文化功労章を受章した作曲家のすぎやまこういち氏は、いまや作曲家としての顔だけではなく保守派の論客としても知られるが、敗戦時に氏は14歳であった。戦後すぐの食料難の中、父親が立川市の米軍基地から出る残飯を安く買ってきて、子供であるすぎやま氏に食べさせたという。氏の父はその米兵の残飯を「悔しい!」と涙を流しながら啜ったという逸話をすぎやま氏から直接聞いた。氏は従軍体験は無いにしても、ある程度上の世代の保守には「敗戦国としてのみじめさ、アメリカに負けたことのくやしさ」が根底にある。

これが中曽根的保守の源流であり、現在では絶滅危惧種となった「面従腹背保守」の底流にある情念である。小泉以降の保守の政治家はそれとは異なり、中曽根と同じく親米路線を採用しても、根底には「いつか対米自立を果たす」という面従腹背的な考えはまるでなく、ただアメリカに付き従っていればよいという「垂直的親米」に凝り固まっているように思える。

今も中曽根的保守の系譜を受け継いでいるものは、西部邁氏亡き後、新右翼の「一水会」やその周辺に限局しており、「沖縄の先祖の土地をアメリカ軍から取り戻す」というまこと国粋的な主張も、ネット界隈からは「パヨク」とレッテルをはられる始末である。

戦争をその前線で体験した中曽根は、先の戦争に対する歴史認識も現在の保守とはまるで違

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください