芝居『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』が問いかける「公と私」

2020年11月18日

私(わたくし)を滅し、一身を公(おおやけ)に奉ずる――「滅私奉公」という言葉は、今なお日本人の心をうずかせるものがある。

「大公無私」「公門桃李」「奉公守法」といった熟語や故事から浮かぶ清廉な公務員像は、広く公職に就く者だけでなく多くの組織人にとっても振る舞いの理想とされている。それなら、もし「公」の側が法や正義を歪めたとき、「私」はなお「無」でいられるのか。そもそも「公」とはいったい何か。

戦後75年も経っても、この「公=パブリックとは何か」という問いは、この国のアポリアであり続けている。

戦前においては公(語源は大きな宅、つまり朝廷という)は、すなわち国家であり天皇だった。日本人にとって天皇とは何かという問いはかつて、国家への忠誠度をはかる指標でもあった。1945年を境に天皇が象徴と化しても、公の概念の組み替えは行われず、軍組織に典型的だった上意下達と問答無用の世界は官僚機構に温存されたのではないか。たとえばそう仮説を立ててみたとときに、ひとりの人間として公とのはざまに苦しんだ官僚の姿は、どのように浮かび上がるのか――。

劇団「燐光群」が11月13日から東京・高円寺で上演している『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』は、こうした重い問いに挑んだ秀作だ。

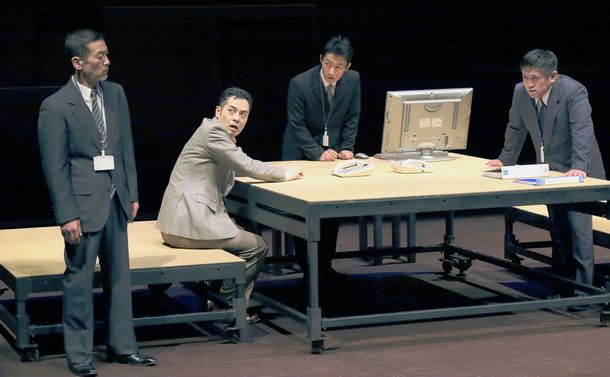

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=姫田蘭撮影

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=姫田蘭撮影劇団主宰で作・演出を手がける坂手洋二は、これまでも沖縄、原発、捕鯨、LGBTといった社会的テーマに切り込み、異彩を放つ舞台作品を世に送り出してきた。本作では、渥美清の出世作として知られる映画『拝啓天皇陛下様』(1963年)の同名原作を下敷きにしつつ、森友学園への国有地売却に関する財務省と近畿財務局の決裁文書改ざん事件を重ね合わせる。

小説(と映画の)『拝啓天皇陛下様』は、軍隊という世界の外では生きる術をもたなかった哀れな男、山田正助(ヤマショウ)の一代記だ。

天涯孤独で漢字も読めない純朴な男ヤマショウは、三度の飯にありつける軍に居残り続けようと、神聖視する天皇に直訴の手紙までしたためようとする。同じ岡山の連隊に入営した語り手にして作者の棟田博(ムネさん)との友誼(ゆうぎ)を軸に、盧溝橋事件や南京事件、対米開戦などの時代背景が織り込まれる。近代日本の戦争と共にあったヤマショウは終戦からほどなく不慮の死をとげる。

坂手の舞台では、ヤマショウが時代を超えてよみがえり、森友問題で決裁文書の改ざんを強いられた果てに死を選んだ近畿財務局の元職員、赤木俊夫さんをモデルにしたワカギムネオ(ムネさん)と交錯する。財務省の報告書や赤木さんの手記、妻の雅子さんによる訴訟の資料などから、改ざんの顚末が生々しく再現される。

「上からの命令」に抵抗した果てに不正を受け入れ、部下に累が及ばぬようみずから手を汚した現代版ムネさんは、「私の雇い主は日本国民。国民のために仕事ができる国家公務員に誇りを持っています」というみずからの言葉と行為との乖離(かいり)に苦悩し、精神を崩壊させ、自裁への道に追い込まれていく。その過程にヤマショウが寄り添う。日本学術会議会員の任命拒否問題も盛り込まれている。

大胆というか強引な設定だが、そもそも演劇という芸術が「遠隔」にある仮想の時間と空間を現前に出現させる装置であることを考えれば、何ら違和感はない。コロナ禍でリモート(遠隔)のやり取りが加速した今なら、なおのことだ。

原作者の棟田と遠戚で同じ岡山出身の坂手は、もう20年近く前から『拝啓~』を舞台化しようと考えていたという。もっともアイデアは時々で変わり、昭和終焉の際の自粛社会や天皇制そのものを主題にしようと発案しては練り直すことが続いた。そんなときに、上司の命令と良心との板挟みになった赤木さん(夫婦ともに岡山出身)の死を知り、以前から温めていた「組織の中の個」というテーマと結びついた。

「戦前には天皇の名の下に多くの人が死んでいった。そしていま、総理大臣のために死んでいく官僚がいる。時代はどこまで変わったのか、天皇的なものの代わりになったものがあるのではないか、ということです。軍隊や官僚機構のなかで歯車である個人がモラルや倫理を貫こうとすれば、必ず押しつぶされ不幸な結末を迎えることになる。そしてこの問題は、役所だけでなく、日本の会社や学校、スポーツチーム、さらにはリベラルとされている組織の中にすら、残り続けているのではないか。そんな大きな問題提起をしたかった」。坂手はそう話す。

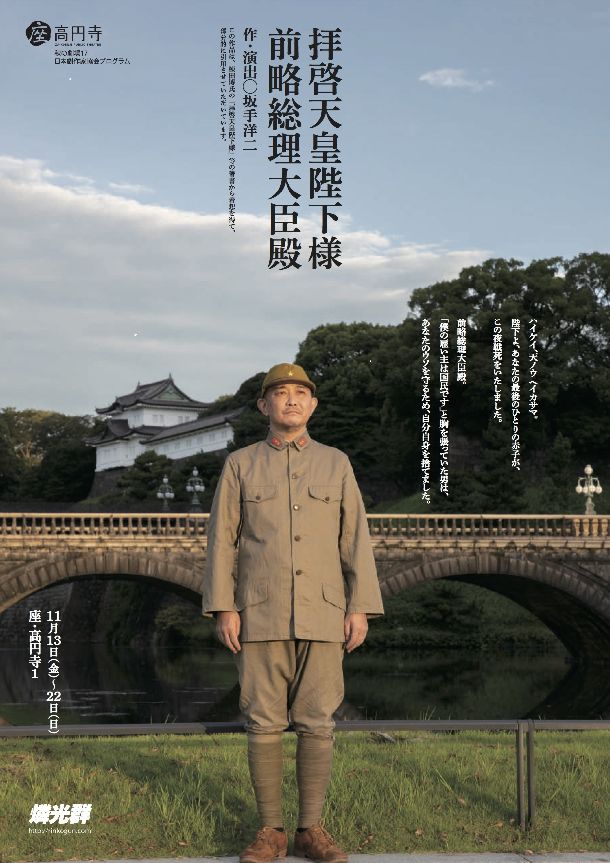

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=姫田蘭撮影

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=姫田蘭撮影『拝啓~』の原作や映画には、ヤマショウが天覧演習で天皇の顔を拝んで感激する重要なシーンがあるが、歴史学者・加藤陽子(学術会議会員任命を拒否された6人の候補者の一人)の近著『天皇と軍隊の近代史』によれば、白馬にまたがり観兵式に臨む昭和天皇のイメージと、軍人勅諭で説かれた「朕が股肱」(天皇の手足)たれ、というメッセージは、日本の兵士の心性形成に大きく貢献した。

戦後になって天皇は遠景に退いたが、神のごとく組織に君臨し逆らうことのできないトップや上司を「天皇」と表象したり揶揄したりする言い回しが現れ、揚げ句には、左派を自認する人たちが実際の天皇(や上皇)に、「横暴な」政権に対する防波堤や護憲リベラルの守護神としての機能を期待するといった、奇妙な「ねじれ」すら起きている(山本太郎の園遊会での「直訴」は記憶に新しい)。

「上官の命令は天皇陛下の命令」と個を滅して機械の一部品となり、おびただしい数の他者と自己の自由と尊厳と生命を損ねた時代と、私たちはどれほど隔たっているのだろうか。組織の利益最大化のために粉骨砕身する企業戦士と、グルの指示に盲従し無差別殺人を試みた聖戦戦士を生んだ戦後は、相変わらず「兵士の世紀」だったと言うしかない。

「滅私」の桎梏(しっこく)は、私たちの中でいまだ清算されていない。でなければ、どうして「総理の言葉は絶対」とばかりに、その国会答弁との整合性のために、これほどの数の官僚が違法行為に手を染めたのだろうか。

「組織の中の個」「公と私」について、重要なサンプルを紹介したい。(詳細は「公務員が任務を全うすることによって犯した罪」)

フランスでかつて「パポン裁判」というものがあった。ここで裁かれたモーリス・パポンは、戦前にジロンド県で事務局長のポストに就き、知事をしのぐ権限を握っていた高級官僚だ。

戦後はパリ警視総監などの要職を歴任し、ジスカール=デスタン大統領時代には大臣にまで登りつめた。しかし1980年代、戦時中の対独協力政権(ビシー政府)時代にみずから指揮して1600人以上のユダヤ人を強制収容所に送ったことが発覚。「人道に対する罪」で裁かれ、87歳にして禁錮10年の判決を受けた。

パポンは「公務員として命令に服従しただけだ」という趣旨の弁解をするが、これは、ホロコーストを主導したアドルフ・アイヒマンの被告席での弁明の言葉とまったく同じだ。

第2次大戦の戦犯訴追と処罰に関する基本的コンセプトは、1945年に締結されたロンドン憲章が基になっている。「上官の命令」を理由に人道上の罪は免責されない――。これが、事後法との批判を受けつつも、ナチス幹部を裁いたニュルンベルク裁判の根拠となり、戦後の国際人道法(戦時国際法)を前進させるエポックとなった。

人は組織人である前に市民であり人間であり、ヒューマニズムという普遍的倫理に従うなら、場合によってはみずからの職能を裏切らねばならないときがある。自分は国家への服従(企業への忠誠)を果たしただけだ、だから責任を問われるいわれはない、と弁解することは、組織のヒエラルキーに殉じて価値のヒエラルキーを転倒させ、良心の自由を放棄するに等しい。これは、狭く「人道に対する罪」だけでなく、公務員や会社員がその任務をまっとうすることによって犯した罪全般にあてはまる話だ。

その意味において、公=パブリックとは、国や組織といったローカルなモラルや規範に服すことではあり得ず、むしろ世界市民的な自由な主体である「私」に立ち戻ることに他ならない。ここでは、私たちが一般的に考える「公」の意味は転倒されている。

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=古元道広撮影

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=古元道広撮影とはいえ、しがらみだらけの現実世界で、真に「パブリック」な存在であり続けるのには、相当の覚悟が要る。

赤木さんの訃報(ふほう)を耳にして、私が即座に思い浮かべたのは、環境庁企画調整局長を務めた山内豊徳さんのことだった。福祉畑を30年も歩んだ後に水俣病訴訟で和解を拒否する国側の責任者として患者の矢面に立っていた山内さんは、内なる良心と職責との板挟みとなり、やはりみずから命を絶った。1990年のことだ。

是枝裕和監督が、最初期のドキュメンタリー作品『しかし…』や著作『官僚はなぜ死を選んだのか』でこだわりをもって追い続けた山内さんは、赤木さん同様、文学や芸術に造詣が深く、しなやかで柔らかな魂をもつ誠実な人物像が伝わる。

純粋な一個の人間であろうとすればするほど、その人生を険しいものにしてしまうのが官僚という職業であるなら、ふたりはいずれも、官僚であることに徹しきれなかった人物だったということになるのかもしれない。

理想主義が現実主義に圧倒されていく現場に立ち会い、手ずから関与したという責任において、山内さんも赤木さんも加害者であったことは間違いない。と同時に、ふたりは冷え切った鉄のように冷徹な組織という車輪の下敷きになった被害者でもあった。その二重性に引き裂かれながら生き、最終的にはみずからの加害者性の重みに耐えかね、自裁という結論を出したのだろう。

しかし、こうした二重性を背負っているのは、私たちも同様ではないか。赤木さんらとの違いは、日々裏切っているものやみずからの加害者性から目を背け、気付かぬふりをしているかどうかという点に過ぎないのかもしれない。

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=姫田蘭撮影

『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』より=姫田蘭撮影今回の舞台『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿』を作るにあたり、坂手には「赤木さんという自ら命を絶った人をモデルにすることに、大きな葛藤があった」という。

「正直なところ、いまでも手が震えるほどの迷いがあります。でも、赤木さんが若い部下を巻き込むまいと汚れ仕事を引き受けた一方で、出世していった上司たちがいる理不尽と、赤木さんが陥った状況は、我々も日常的に抱えている普遍的な問題でもあるということを、僕にしかできない方法で残しておくことはやはり必要なんだと、自分に言い聞かせました」

この作品が描いているのは、日本で組織に生きることの悲しみであり、痛みであり、怒りだ。が、決して安易に観客の感情移入を誘うものではなく、逆に、私たちが生きる二重性のありようを突きつける。

佐川宣寿・財務省理財局長(当時)が改ざんと引き換えに手にしたものに比べ、赤木さんがみずからの死と引き換えに問いかけているものは、なんと重いことだろう。

【公演情報】

●東京都 「座・高円寺1」

~11月22日(日)

●愛知県 「愛知県芸術劇場」

11月24日(火)・25日(水)

●兵庫県 「AI・HALL」

11月27日(金)~29日(日)

●岡山県 「岡山市立市民文化ホール」

12月1日(火)

【予約・問い合わせ】

燐光群/(有)グッドフェローズ

詳細は「ここ」から

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください