子どもではなく大人が変わらなければならない、これだけの理由

2020年11月21日

最近、筆者が代表理事を務める日本若者協議会として与党のさまざまな部会や有識者会議でヒアリングを受けるなど、徐々に国政レベルでは若者の意見を聞く意識が高まりつつあると感じる一方、日本社会全体ではまだまだ若者の声を聞く機会は少ない。

熊本市教育委員会が2020年8月に実施した、市内の学校や教職員、児童生徒を対象にした「校則・生徒指導のあり方の見直しに係るアンケート」の調査結果を見ると、ほとんどの学校が定期的に校則の見直しを行っている一方、見直しの過程で、教職員のみで作成・検討・決定していたのが115校で、全体の8割を超え、▽児童生徒の意見を聞く 6校▽児童生徒が提案する 3校▽保護者の意見を聞く 2校▽児童生徒・保護者が検討に加わる 2校――と、子どもや保護者の意向を踏まえる学校はごく少数になっている。

新型コロナウイルス感染拡大への対応を巡っても、国連・子どもの権利委員会は、2020年4月8日に「新型コロナウイルス感染症に関する声明」を出し、子どもの権利を保護するよう求めたが、日本では、子どもの意見がコロナ対策に反映されているか?という質問に対し、中高生の42%が『あまりそうは思わない』または『全くそうは思わない』と答えている(2020年8月18日国立成育医療研究センター第2回調査報告書「コロナ×こどもアンケート」より)。

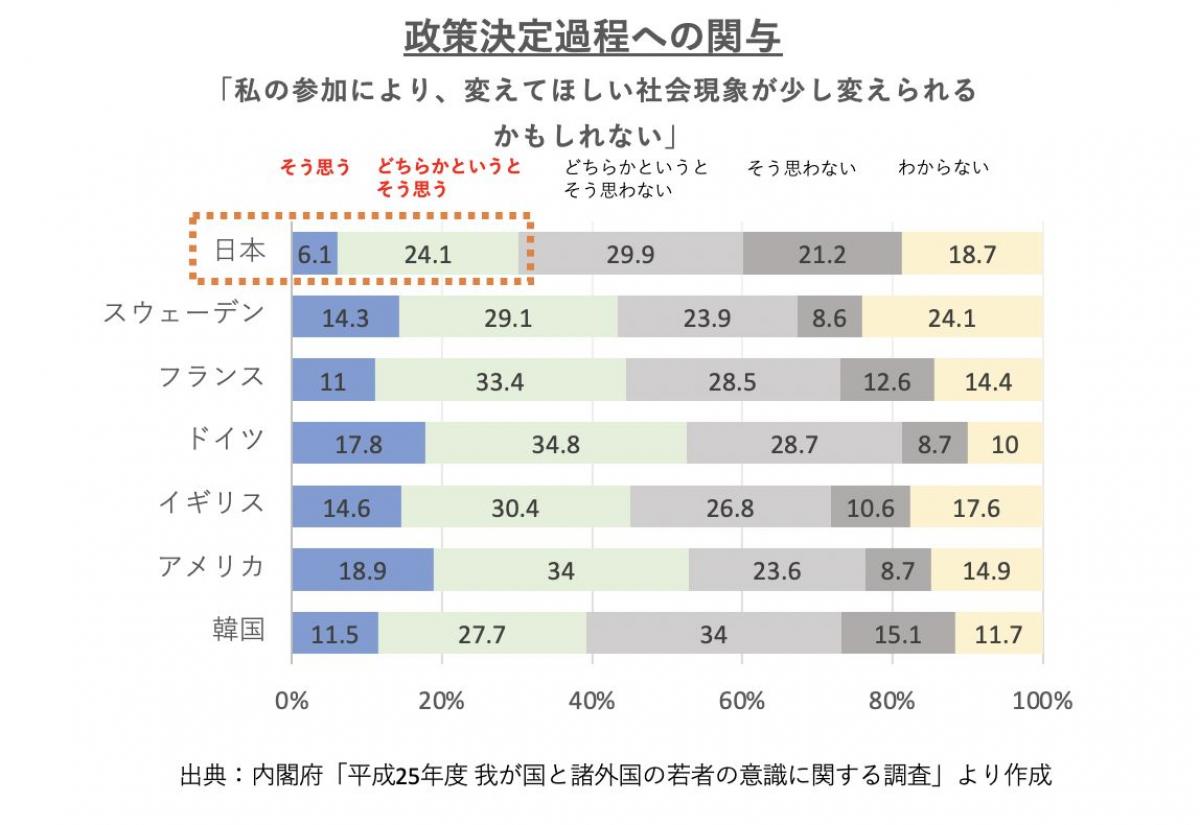

⽇々の⽣活において意⾒を聞かれることが少ない⽇本では、「自国のために役立つと思うようなことをしたい」という社会への貢献欲は高い一方、「私の参加により社会現象を変えられるかもしれない」という、「政治的有効性感覚」が先進国の中で突出して低く、それが社会参画への意欲を妨げている。

内閣府が実施した「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」より、日本若者協議会が作成

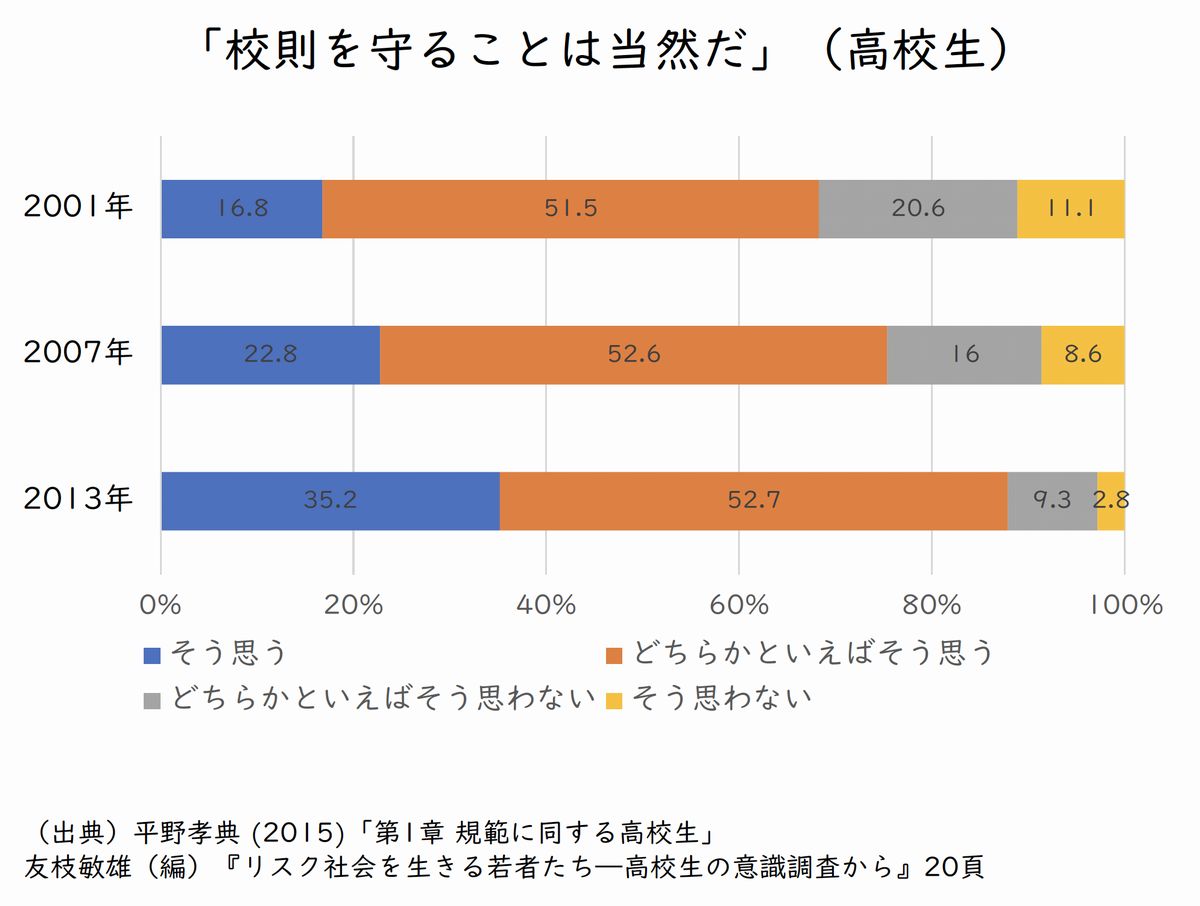

内閣府が実施した「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」より、日本若者協議会が作成またルール遵守の意識が強まっているのも、最近の日本の特徴である。

日本若者協議会 第5回学校内民主主義を考える検討会議ヒアリング資料(古田雄一 大阪国際大学短期大学部准教授)から

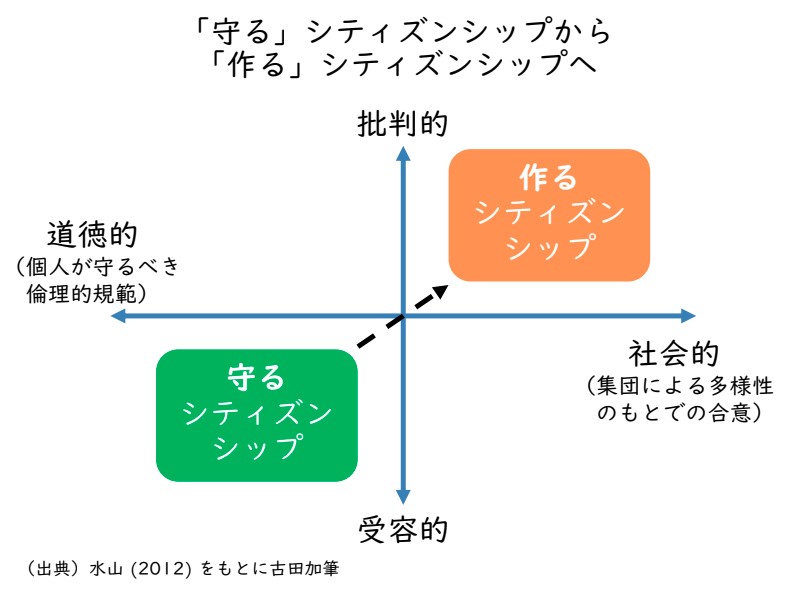

日本若者協議会 第5回学校内民主主義を考える検討会議ヒアリング資料(古田雄一 大阪国際大学短期大学部准教授)からこうした現状を踏まえると、日本の若者の社会参画を促進するためには、主権者教育の抜本的転換、ルール(校則・条例・法律等)を覚え「守る」ことを重視する主権者教育から、生徒が批判的に物事を考え、自主的にルールを「作る」経験を積み重ねていく方向へと変えていく必要があるのではないだろうか。

日本若者協議会 第5回学校内民主主義を考える検討会議ヒアリング資料(古田雄一 大阪国際大学短期大学部准教授)から

日本若者協議会 第5回学校内民主主義を考える検討会議ヒアリング資料(古田雄一 大阪国際大学短期大学部准教授)から中でも、生徒にとってもっとも身近な社会である「学校」が現状、生徒の意見が反映される場になっていないのではないか。身近な社会でさえ、自分たちが変えていけないのに、より大きな地域や国を変えていけるとは到底思えないだろう。

教育哲学者の苫野一徳熊本大学大学院教育学研究科・教育学部准教授は著書『ほんとうの道徳』の中で「よく、若者は政治に興味がないとか、投票に行かないとか言われます。でもその責任は、実は多くの場合、学校にあるのではないかとわたしは思います。学校は変えられる、自分たちでつくっていける。そんな感覚を、多くの子どもたちは持てずに学校生活を送っているのではないでしょうか。そんな彼ら彼女らが、社会は変えられる、自分たちでつくっていけるなんて思えないのは、当然のことです。」と書いているが、今本当に変えなければならないのは、学校生活、学校運営のあり方である。

こうした考えをもとに、日本若者協議会では今年8月に「学校内民主主義を考える検討会議」を設置。生徒会長などを経験した高校生5名、大学生5名の計10名で「学校内民主主義」実現に向けた政策やガイドライン作成に

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください