[11]劣悪な住環境で感染が拡大、外国人労働者の削減も

2020年11月21日

湾岸アラブ諸国のクウェートは人口430万で、クウェート人はそのうちの3割、インド人、バングラデシュ人、パキスタン人など外国人労働者が7割で、労働力を外国人に大きく依存している。新型コロナウイルスの感染蔓延についても、劣悪な住環境で暮らしている在住外国人への対応が問われることになった。

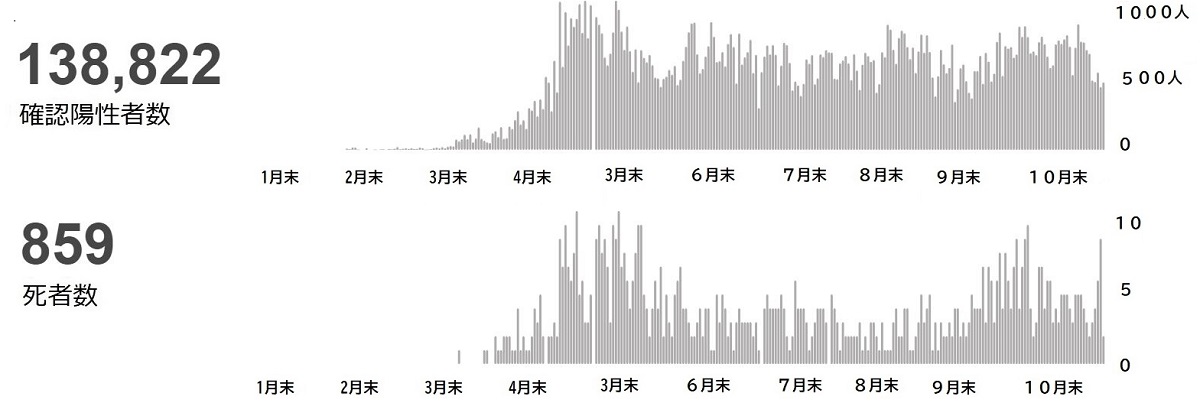

11月20日時点で、クウェートでのコロナの確認陽性者は13万8822人、死者は859人。100万人あたりの死者は200人。これを日本の人口規模で計算すると、約2万5000人の死者となり、かなり深刻な状況である。

クウェートの新型コロナウイルス感染状況(2020年11月20日時点) 出典:世界保健機関

クウェートの新型コロナウイルス感染状況(2020年11月20日時点) 出典:世界保健機関2月25日に初めて、イランから戻った3人の感染が確認され、3月1日からの学校、大学の閉鎖が発表された。3月下旬には午後5時から午前4時までの夜間外出禁止令が発出された。さらに5月10日には、1日2時間だけ食料買い出しなどを認める全面外出規制となり、6月末にやっと外出規制の段階的な緩和が決まった。

全土外出禁止に先立つ4月6日、政府は市内で外国人労働者が住む2地区を感染拡大の予防的措置として全面的に封鎖していた。その理由は、4月9日にクウェート国営通信が報じた国内の新規感染状況に表れていた。新たな陽性者51人のうち、クウェート人は4人で、インド人36人、バングラデシュ人6人、パキスタン人2人などと、9割以上が外国人労働者だった。

このような動きに対して、国際的人権組織のアムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウオッチや、移民労働者の権利を保護する国際組織など16の団体が4月17日、クウェート政府あてに共同の公開書簡を発表し、コロナ感染について外国人労働者への差別をなくし、十分な保護や治療を与えることを求めた。

書簡では「クウェートは低賃金の外国人労働者に依存している国であり、劣悪な環境に住み、医療サービスが利用できない状況になると、コロナウイルスに感染しやすくなる。さらにコロナ禍による経済への打撃によって、外国人労働者は給料の減額や失業などに見舞われかねない」としている。

労働力を外国人に大きく依存しているのはクウェートだけではなく、他の湾岸アラブ諸国(サウジアラビア、バーレーン、カタール、UAE<アラブ首長国連邦>、オマーン)にも共通しており、同様の共同公開書簡は、それら5カ国にも送られた。サウジにある「ガルフ・リサーチ・センター」の情報によると、人口に占める自国民の割合は、カタール10%、アラブ首長国連邦(UAE)12%、クウェート31%、バーレーン48%、オマーン55%、サウジ67%――となっている。

外出制限により人気のないクウェート市の商店街=2020年4月20日 Stewart Innes/Shutterstock.com

外出制限により人気のないクウェート市の商店街=2020年4月20日 Stewart Innes/Shutterstock.comクウェートでは現在にいたるまで、感染者の7割から8割は外国人労働者で、国民の間には彼らが感染源になっているという見方が広がっている。

ただし、在米アラブ人のサイトに6月に掲載された「なぜ、クウェートは湾岸諸国の中で最悪のコロナ感染国となったか」という分析記事によると、第一の原因は、クウェートが2月下旬から3月にかけて在外クウェート人の帰国便約60機を受け入れたこと。第二の原因は、不衛生な住環境に暮らす外国人労働者の存在、としている。

豊かなクウェート市民が、ビジネス、観光、留学など様々な理由で海外に出て、外国からウイルスを持ち込み、国内で家政婦や大型量販店の店員、ビルなどの清掃人、運転手などあらゆる場所で働く外国人が感染し、蔓延させたという構図になる。

封鎖措置がとられた地域の一つ、ジャリーブ・シュユーフ地区については、現地紙「アルカブド」が2019年5月に「混沌と犯罪の温床」と題する現地報告を出していた。地区の人口は32万8000、クウェート人は4000人だけで、残りはバングラデシュ人、インド人、エジプト人、シリア人だという。

記事では「通りは人で混雑して、進むこともできない。道路の真ん中には下水がたまった場所もある。驚いたことに、店の名前には(パキスタンなどで使われている)ウルドゥー語文字が使われ、ここがアラブの国だと思わせるようなものはない」と描写している。人々は一つの部屋に6人から10人が住み、一つのベッドを3人で共有して、24時間を交代で寝ているケースもあるという。

今年9月には英国のロンドン大学LSEのサイトに「クウェートの貧困な都市政策がコロナウイルスの蔓延を助長」という分析記事が掲載され、外国人労働者が暮らす地域の整備の遅れが感染拡大の原因になっていると指摘した。

分析によると、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください