2020年11月24日

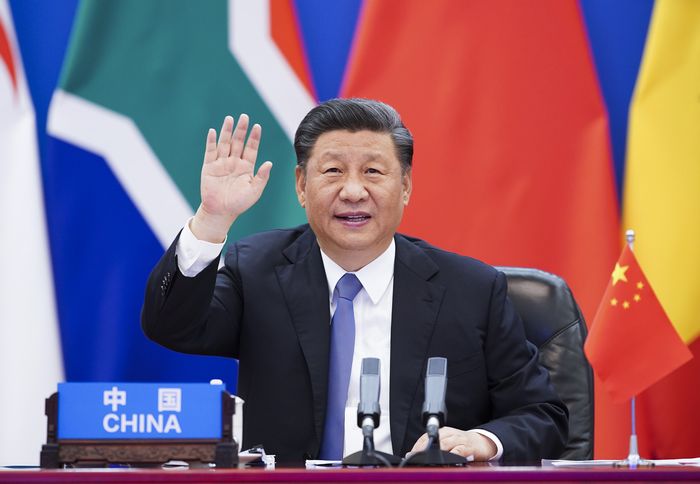

北京で6月17日、アフリカ諸国の首脳とのオンライン会議に参加した習近平国家主席=新華社

北京で6月17日、アフリカ諸国の首脳とのオンライン会議に参加した習近平国家主席=新華社

1980年に設置された中国共産党中央政法委員会は公安省、国家安全省、法院(裁判所)、検察院、司法省などを傘下に置いています。警察業務を担当する公安省や、諜報・防諜業務を担当する国家安全省などの一部の傘下機関は、人民解放軍とともに国家の暴力装置を構成しています。国家の暴力装置とは、犯罪や非合法の暴力、他国からの攻撃に対処するため、法律に則った暴力行使が認められている国家機関のことです。そのため中央政法委員会トップの書記は、党内の序列いかんに関わりなく、潜在的に絶大な権限を握っていると言えます。

近年、中央政法委員会書記の絶大な権限をまざまざと見せつけたのが周永康氏です。周永康氏は2007年から12年にかけて中央政法委員会書記を務めていましたが、党内の序列第9位だったにもかかわらず、その絶大な権限を実際に駆使して、第1位の胡錦涛氏や第2位の温家宝氏らに無言のプレッシャーを与えていました。

当時、習近平氏にとっても、周永康氏率いる中央政法委員会とその傘下機関は、まさに政敵の牙城でした。2012年の第18回党大会で、習近平氏は胡錦涛氏の後を継いで総書記に就任することになっていましたが、周永康氏は中央政法委員会の絶大な権限をバックに、重慶市トップの薄熙来氏を習氏に取って代わらせようと謀略を練っていたのです。

しかし2012年2月、薄熙来氏の側近であった重慶市副市長の王立軍氏が、薄氏との対立の末に成都市の米総領事館に亡命を求めて駆け込んだのを機に、周永康氏や薄氏らの謀略が露見します(峯村健司『十三億分の一の男』小学館、2015年)。習近平氏ら指導部は、周永康氏や薄熙来氏をはじめとする謀略の加担者を失脚に追い込み、中央政法委員会の傘下機関の高官であった周氏の側近も次々に摘発していきました。

もっとも習近平氏は、周永康氏とその側近を痛撃したにもかかわらず、今日に至るまで中央政法委員会とその傘下機関を完全に掌握するには至っていません。側近を中央政法委員会書記に起用することさえ果たせていないのです。習近平氏は2016年に「核心」と称されて一強支配を築いたにもかかわらず、なぜそうすることができなかったのでしょうか?

習近平氏の側近は、習氏の地方政府在任中の元部下たちですが、彼らの官職は元来高位なものとは言えませんでした。中国では従来「1人が出世して権勢を握れば、一族郎党までそのお陰を被る」と言われてきました。しかし中国共産党内には年功序列や漸進的な昇進を重んじる政治文化が確固として根付いていたことから、習近平氏でさえそうした政治文化に逆らえなかったのです(胡平「整頓政法委 架空郭声琨」『北京之春』2020年9月号)。

かくして習近平氏は、周永康氏の後任の中央政法委員会書記に、周氏と同じく江沢民派に属する孟建柱氏を充てるという人事に同意せざるを得ませんでした(『日経速報ニュースアーカイブ』2020年4月22日付)。現在、中央政法委員会書記である郭声琨氏も習近平氏の側近ではなく、元国家副主席の曽慶紅氏に近いと見られています(『日本経済新聞(朝刊)』2012年12月29日付)。ちなみに曽慶紅氏は元来習近平氏とも近い関係でしたが、かつては同じ石油閥に属する周永康氏をも引き立てていました。

中国共産党中央規律検査委員会は、今年に入ってから、孟建柱氏のかつての部下の公安省次官や重慶市公安局長、上海市公安局長らを次々に摘発しました。その理由は「今なお周(永康)氏を支持し、現政権に不満を抱く勢力がいるためだ」とのことです(『朝日新聞(朝刊)』2020年8月21日付)。習近平氏の目には(すでに引退した孟建柱氏も含めて)かつての政敵の残党が中央政法委員会とその傘下機関に身を潜めてきたように映っているのでしょう。

習近平氏は、政権の座に就くと、中央政法委員会とその傘下機関を完全に掌握できなかったせいでしょうか、同委員会書記の絶大な権限を抑制する策に出ています。中央政法委員会書記は、近年、政治局常務委員であった羅幹氏と周永康氏が前後して担っていましたが、習近平氏はそれを格下の政治局委員に担わせることにしたのです。孟建柱氏も郭声琨氏も政治局委員に過ぎません。

さて、習近平氏は、今年に入ってから中央政法委員会とその傘下機関の完全掌握を目指す動きを見せます。「教育整頓(整頓は粛清の意)」工作という名の反腐敗運動を発動し、それを通して中央政法委員会とその傘下機関において、習近平氏の絶対的な権威を確立しようとしたのです。「教育整頓」工作は、陝西省延安において1942年から45年にかけて展開された「整風運動」になぞらえられています。毛沢東は「整風運動」を通して、党内におけるソ連やコミンテルンの影響を排除し、自らの絶対的な権威を確立したとされています(『現代中国事典』岩波書店、1999年)。

「教育整頓」工作の発動は、習近平氏の危機意識の裏返しとも言えるでしょう。鄧小平は、毛沢東の終身独裁によってもたらされた治世の混乱の再来を許さないため、1982年に全面改正した憲法において、国家主席・副主席については2期10年を超えて就任することができないという旨の条文を加えました。本来であれば、習近平氏は2023年に国家主席の引退を迎え、それに伴って前年の第22回党大会で総書記の引退も余儀なくされるはずですが、憲法を改正し当該条文を削除するなどして、続投の地ならしに努めてきました。

しかし習近平氏の続投に対しては、ただでさえ異議がくすぶっていた上に、米中経済の「デカップリング」やコロナ禍による経済停滞も重なったために、党内外から習氏に対する批判の声が高まるようになります。習近平氏は、続投に対する黄信号、ひいては他派閥による政変という万一の事態に備えて、第20回党大会の開催前に、中央政法委員会とその傘下機関、特に国家の暴力装置の一端を担う公安省などの完全掌握を急いだのだと言えるでしょう。

では、ここで「教育整頓」工作の工程表を見ることにしましょう。今年7月に中央政法委員会は「教育整頓」工作の開始を告げる「全国政法隊伍教育整頓試点(試点は実験の意)工作動員会」(以下「動員会」と略)を招集しました。「動員会」では、一部の地方の政法委員会とその傘下機関において、7月から10月にかけて試験的に「教育整頓」工作を実施した後、2021年から全国各地の政法委員会とその傘下機関において同工作を展開して、第20回党大会の開催を控えた2022年の第1四半期までに完了することが決定されました(『人民日報』2020年7月9日付)。

「教育整頓」工作の責任者に当たる「全国政法隊伍教育整頓試点弁公室(弁公室は事務所の意)」主任に任命されたのは、中央政法委員会秘書長の陳一新氏です。陳一新氏は1959年に浙江省泰順県で生まれ、1981年に小中学校の教員を養成する麗水師範専科学校(現在は麗水学院)物理学部を卒業した後、同省で官途に就きました。もし陳一新氏が習近平氏の知遇を得ることがなければ、単なる地方役人として人生を終えたことでしょう。習近平氏は2002年に浙江省党委員会に異動し、翌年に同省トップに就任しましたが、その頃、陳一新氏は同省党委員会弁公庁副主任や副秘書長を務め、習氏に仕える機会を得ます。このようにして陳一新氏は習近平氏の側近の1人となり、かつて習氏の政敵の牙城だった中央政法委員会に送り込まれることになったのです。

なお、今年に入って武漢市で新型コロナの感染が広がると、陳一新氏は「中央指導組」の副組長に抜擢されて、2月に現地入りしています。陳一新氏が抜擢されたのは、習近平氏の信頼が厚い上に、2016年から18年まで武漢市トップを務めて、同市の事情に精通していたからです。更迭が決定された湖北省や武漢市のトップに代わって、陳一新氏は陣頭指揮を執り、感染拡大を抑え込むことに成功したことから、「浮上した新星」として日本でもその名を知られるようになります(『日経産業新聞』2020年4月14日付)。

陳一新氏は、新型コロナの感染拡大を抑え込んだ実績からも明らかなように、抜群の能吏だと言ってよいでしょう。習近平氏は可能ならば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください