ポジティブな境界線に立つ ―『日韓関係論草稿』の出版に際して

2020年11月27日

明治学院大学の徐正敏・キリスト教研究所所長が2018年7月から「論座」に寄稿したコラムを再構成した『日韓関係論草稿』が2020年12月、朝日新聞出版から単行本として出版されます(購入・予約はこちらから)。戦後最悪といわれる日韓対立のさなかの出版に、日本に暮らす韓国人宗教学者の徐教授はいかなる思いを込めたのか。これまでのコラム同様、日本語と韓国語の二カ国語で寄稿していただきました。韓国語版(한국어판)もあわせてご覧ください。(論座編集部)『日韓関係論草稿』(朝日新聞出版、2020)

新型コロナウイルスのパンデミックの時代に、筆者は二冊の本を出すこととなった。

まず、韓国でエッセイ集『他者の視線、境界で読む』(日本語仮題、原著韓国語、ソムエンソム、2020.11)を出版した。これは筆者が日本に生活の場を移したここ10年近くの期間に個人的に書いてきたエッセイのなかから選別し、再編集したものである。もちろん生活の根拠が日本であるため、日韓関係や日本での体験が多く含まれている。

そして二冊目が、朝日新聞出版社から刊行する『日韓関係論草稿』(2020.12)である。この本は、筆者がこの論座に2年にわたって書いてきたコラムを編集したものである。もちろん出版にあたっては、元のコラムにエラボレーション(推敲)を重ねており、細かい部分に至るまで確認と修正をおこなった。

あるいは読者諸賢は、私たちがいまだかつて経験したことのないこの苦難のコロナ禍時代に、筆者には特別なやりがいのある仕事が与えられたものだと思われるかもしれない。たしかにそれは一面でその通りだと筆者も思う。日本でも韓国でも、単行本出版を推進し、支援を与えたくださったすべての人々に感謝を伝えたい。

しかし他方で、筆者自身の正直な思いとして、現在の日韓をめぐる状況では、特に研究者の専門学術書ではなく一般向けの書籍で、日韓関係を主題の一部とする本を出すことは決して容易なことではなかった。

日韓の対立の溝は深い。戦後最悪ともいわれている。歴史的な問題、政治上の懸案、いずれも未解決のままである。また、従来は、日韓関係が困難な状況にあっても頻繁かつ活発であった民間交流部門さえ、目に見えぬコロナウイルスの蔓延という別の要因で完全遮断に近い状態に陥っている。

このような環境下では、いくら筆者の個人的なエッセイ集といっても、あるいは論座連載のコラム集といっても、「日韓関係論」というテーマで本を出版することには、心理的な重圧を感じざるを得なかった。読者は、韓国でも日本でも、これらの書物のなかに、日韓関係改善に役立ついくつかの答えや手がかりを求めることが明らかだからである。

残念ながら、韓国と日本でそれぞれ発行された全く異なる二冊のエッセイ集、コラム集はどちらも、読者のそのような要求に適切に応えられようとは思わない。筆者にはそれを可能にするだけの洞察力も見識も不足していることを認めざるを得ない。筆者の限界である。

ただ、それでもなお、さまざまな視点からのアプローチや、思考の展開が必要だろうという思いは筆者にはたしかにあって、それがこの二冊の本の執筆、出版の動力になったことだけはいっておきたい。

今回、このコラムでは、筆者の単行本作業が意図した目標と筆者自身の基本的な考えを、二冊それぞれの序文としてのエッセイを引用しながら、読者諸賢に伝えたいと思う。

まず、韓国で出版されたエッセイ集の序文においては「ポジティブ・コンタクト・ゾーン」(positive contact zone)への志向性を中心に、筆者の考えを述べておいた。

私は端っこが好きだ。学生時代も席の定めがない場合は、いつも端っこの方に座った。もちろん(足が不自由な私には)そこが出入りに好都合だという理由もある。大学の教員になっても、研究室は廊下の一番端を好んだ。現在の私の大学の研究室も、建物の5階の廊下の一番端である。端っことは境界線であり、そこでは隣り合うもうひとつの世界とのコンタクトが可能である。コンタクトすることによって両方の世界を知ることができるし、必要に応じて、そのどちらかを選択することもできる。とはいえ、あくまでも私の目指すところは、異なる両者を包み込むための肯定的な境界線の獲得である。そのような立ち位置は、「ポジティブ・コンタクト・ゾーン」とでも言い換え得るだろうか。(同書p.4。ただし本書は現時点で日本語に訳されておらず、当コラム用に作成した筆者の仮訳であり、確定された日本語文ではない。以下同じ)

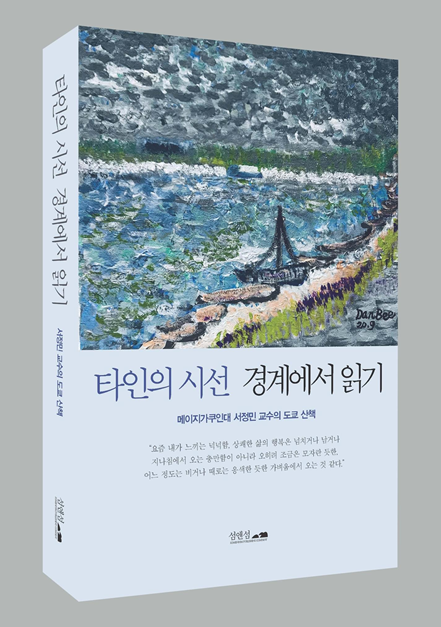

エッセイ集『他者の視線、境界で読む』(原著韓国語、ソムエンソム、2020. 11)、表紙絵は筆者画

エッセイ集『他者の視線、境界で読む』(原著韓国語、ソムエンソム、2020. 11)、表紙絵は筆者画

筆者は、韓国人として日本に暮らし、活動している。そんな筆者の生きる場所を境界線、あるいは境界地帯とみなしている。そしてその境界線は、上にも述べるように、どこまでも日韓両方を合わせて肯定的にみることができるために引かれた線である。

そのような思考方法の一例として、次のような一節をここに転載しておく。

私のクラスに中国の朝鮮族出身の留学生がいた。何年前のことだったか、今では卒業した教え子である。私が韓国人の教員ということを知って、私の研究室に突然やってきた。「先生、私は事実上、中国人でも、韓国(朝鮮半島)人でも、日本人でもなく、曖昧な存在であり、言葉も中国語、韓国語(朝鮮族語)、日本語のどれが自分の本来の言語なのかもわかりません」。私はにっこり笑って、即座に訂正した。「いや、そうではないよ。あなたは中国人でも、韓国(朝鮮半島)人でも、日本人でもあるんだ。すごいよ。言語だって、中国語、韓(朝鮮)半島語、日本語が全部流暢じゃないか。そのうえ英語も学び、他の外国語としてスペイン語まで学んでいるのだから、もはやアジア人ではなくて完全に世界人だね。これから君のような中国の朝鮮族のエリートは、アジアのために大きな役割を果たすことができるよ。きっと」。彼はにっこり笑って、私の部屋を出ていった。それは教育的配慮で述べた激励の言葉というだけではなかった。私自身が同じ立場にあるから、アジアのことを考えたり、勉強したりするとき、できるかぎり徹底的に境界線的思考、つまり周辺とのコンタクトを肯定することにアイデンティティをおいて、過去の歴史と現在、未来をみてみようと思っていることからでてきた言葉なのだ。(同書pp.4-5)

近現代史のなかで、中国朝鮮族の存在はいつも周縁におかれたマイノリティであった。しかし、筆者の思考転換は、彼らだからこそ持ち得る肯定的なアイデンティティを引き出そうとするものである。

オーケストラは繊細なストリングス、重厚な管楽器、そしてキレのある打楽器が互いに交わって成り立っている。コンダクターが、あるいは聴衆が、そんなオーケストラの一部の楽器群の真ん中に入ってゆけば、シンフォニーの全体音律からはむしろ離れてしまうだろう。壮大なシンフォニーの調和のとれた旋律を感じ取るためには、オーケストラの境界線、先端位置に身を置く必要がある。そうしてはじめて、ストリングスや管楽器のそれぞれの演奏を聞くことができ、さらに後ろ側にいるシンバルの壮大な局面転換さえ正しく手中に収めることが可能なのである。偏った楽器の中では偏った音に支配されてしまう。私は、コンダクターにせよ聴衆にせよ、調和のとれた美しいシンフォニーを正しく聞くために、一度オーケストラの境界地域に退くこと、つまりコンタクト・ゾーンというかはたまた第3の位置までというか、ともかくいったん後退するという考え方をよくする。(同書p.5)

エッセイ集の執筆と出版の目的については次のように要約した。

日韓、南北、白黒、保革、さらに文明、階級、人種的、経済的な違いは、特に宗教などの尖鋭的なテーマにおいて、アイデンティティの葛藤と対決の構図がいまなお続き、むしろ強化されてもいる。ともすれば私自身も、時にはどちらかの側に立って主張し、偏りを自覚することなく対立のための陣地を構築することがある。歴史の進歩という観点から、人類は成熟の度を増し、そのような対立も克服できると思っていたが、事実はむしろ後退しているように感じられる。私の考えに反して、葛藤と対決はますます強化されている状況なのだ。

私は今、韓国と日本の境界に住んでいる。もとの存在は韓国であり、実存は日本だ。母語は韓国語で、生活と活動の言語は日本語である。韓国に家族、友人、弟子、知人等が出国当時のままいて、日本にも家族、友人、弟子などがたくさんいる。韓国も心配であり、日本も心配だ。あなたは韓国の側か、日本の側かという質問をよく受けるし、それを自問することもある。……再度強調するが、私はコンタクト・ゾーンを好む。コンタクト可能な最端を好む。日韓両方の側でありたいと思うことは、できもしないことかもしれないし、それを願うことは欲深いことかもしれない。しかし私は、境界線に立って、ここはこちらなのかあちらなのかとか、一体自分はどちらに足を踏み入れるべきなのかを迷うよりは、両方ともという大きな目標を目指したいのだ。もちろん、越えるべき山、渡るべき川はたくさんあるのだろうが、日韓について、南北について、より広くは世界においても、目指しつづけねばならないテーゼであると信じている。私には「ポジティブ・コンタクト・ゾーン」への思いがつよい。……それは肯定的に眺め、接する姿勢である。時に争いがあり、時に混乱があっても、どうしても肯定的な視線をもって日韓を越え、アジアや世界へとつなげてゆきたいという願いを私は禁じ得ない。(同書pp.6-7)

ところで、筆者がこの論座のコラムを執筆するとき、いつも日韓の懸案事項に対する意見の開陳を求める無言の圧力が存在したことは事実である。

日韓の境界線に立ちつつこのコラムを書いてきた筆者の基本的な姿勢は、できるだけ日韓の尖鋭な政治的・外交的懸案に直接言及することをしないというものであった。筆者としては研究者としての自己のアイデンティティを大切にし、日韓両国の政府、政策当局者の選択と交渉の過程について、外野から口を出すよりもむしろマクロ的視点に立ち、息の長い歴史的・文化論的な日韓関係をテーマに、ささやかではあっても学問的にたしかな知見を提供することの方が、ふさわしいのではないかと思慮してのことであった。(『日韓関係論草稿』序文)

実をいうと、コラム執筆中から、韓国と日本の友人や読者から、デジタルとSNSでたえず質問があった。

いったいあなたは日本でなにをしているのか、と。そのいわんとするところ、日韓関係がかくも深刻な状況であるのに、日韓の歴史的な関係の究明を専門とする筆者のような者には、なにがしかの提言や献策をする責務があるのではないかという批判、というよりは友情から発せられた温かい叱咤ではなかったかと受け取っている。(同上)

しかし筆者は基本的にこう考えている。日韓の問題を研究し、なおかつそれを直接的に経験する立場であればあるほど、より慎重で、謙虚な姿勢が必要であると。

船頭多くして船山に登るのことわざもある。今は、特に両国をよく理解する者たちこそ、専門家を自認するにふさわしい謙譲の態度を保ち続ける必要があると信じるのだ。日韓の問題は、戦略的な方法論をもってすべてがきれいに解決するものではあり得ない。歴史の桎梏それ自体がそれほど単純ではないのである。ゆえに、筆者のように日韓の境界で働き、生き、教える者ほど、慎重を期す必要がある。(同上)

障害者に対する配慮が国家社会の品格基準のバロメーターであると唱える筆者、2012年慶応義塾大学での国際シンポジウムに参加して=筆者提供

障害者に対する配慮が国家社会の品格基準のバロメーターであると唱える筆者、2012年慶応義塾大学での国際シンポジウムに参加して=筆者提供歴史は、生き物のように動いている。筆者の日韓関係論は、まずマクロの視点から、大きな円周のなかにその生き物の輪郭を模写してみようとする試みである。とはいえ、そのような試みは、筆者の力量と経験の不足のために、満足のいく結実や成果をみせることができないかもしれない。しかしそうではあってもなお、大局的見地を維持しようとする努力は必要だろうと思う次第である。

もちろん、筆者自身は、いずれの日か日韓関係論の本丸に切り込むような仕事をしてみたいとも思うが、現時点では、本書の書名通り予備的な「草稿」にとどまることにむしろ積極的な意義を見出したいと考えている。

本書はそのような巨視的見地に立って、日韓関係を論じたエッセイをまとめたものである。したがって本格的な韓日関係論の書というよりは、その核心にあやまたずに至るための緒論ともいうべきであろう。本書に「草稿」の書名を付したゆえんである。政治的、外交的問題を直接深く掘り下げるのではなく、その背景にある歴史、文化、宗教について幅広く、しかも日韓という限定的な比較論を越えてアジアと世界を視野に収める高みの維持にも留意しつつ書いたつもりである。拙著が、わずかながらでも、日韓の現代を生きる筆者たちが未来に向けて、温和の隣人として共生の未来を育んでいくことに役立てるなら、このうえない喜びであるし、これを土台として、いつの日か日韓関係の最終的な理想へと至るための「本稿」を読者諸賢におみせすべく、いっそうの研鑽を積むことをお約束したい。(同上)

*『日韓関係論草稿』は朝日新聞出版のサイトからお求めいただけます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください