保守政治の暴走を防ぐために政治の一画に社会党的絶対平和主義者の存在も必要だ

2020年11月27日

終戦の年(1945年)の秋に結党した日本社会党(1996年に社民党に改称)が、75年の歴史を経ていま、消滅の危機に瀕している。

11月14日、臨時党大会を開いた社民党は、一部の議員や地方組織が立憲民主党に合流することを容認する議決案を可決。国会議員4人については、党首の福島瑞穂参院議員だけが党に残り、他の3人は立憲民主党に入党する見通しだ。

臨時党大会で、別々の方向を向く社民党の福島瑞穂党首(左)と吉田忠智幹事長=2020年11月14日午後3時27分、東京都千代田区、上田幸一撮影

臨時党大会で、別々の方向を向く社民党の福島瑞穂党首(左)と吉田忠智幹事長=2020年11月14日午後3時27分、東京都千代田区、上田幸一撮影振り返れば、日本の戦後政党史は「保守」と「革新」の対決を軸に展開してきた。長年にわたり「革新」の側の盟主であったのが社会党であった。

社会党には、私も数多くの思い出がある。もちろん自らはマルクス主義や社会主義に身を投じたことはなかったので、あくまで部外者としての感想ではあるが……

なかでも目に焼き付いているのは、私の地元である長野県で県議をつとめた筋金入りの社会党員の真剣な姿だ。

私が子どもだった頃、彼は県議で運動会など小中学校の行事ではいつも挨拶に立っていたが、直接知り合ったのは、私が政界に出ることが具体化されつつあった60年代末であった。その頃にはすでに80歳を過ぎており、県議は辞めて会社を経営していたが、政治への関心は失わず、とりわけエネルギー政策には重大な関心を示していた。

当時、日本では原子力発電の導入の是非について、大いに議論が交わされていた。彼は時折、自転車に乗って私の実家まで原発に関する雑誌や新聞の分厚いコピーの束を届けてくれた。そして信州弁で「これを読んでくれや」と言うと、すぐに帰っていった。

私の実家のある集落は、千曲川の支流の扇状地のようなところにあった。高齢者が自転車で来るには、かなり骨が折れる場所だ。汗をふきふき自転車をこぐうしろ姿に、深く頭を下げずにはいられなかった。

戦後長らく社会党は地方では強かったが、その中核となっていたのは労働組合員というよりも、地域に深く根ざした地方党員だったと思う。彼らは11月14日の臨時党大会でも、「社会民主主義」政党の存続を強く主張していたという。

臨時党大会で、立憲民主党との部分合流が決まり、「#社民党がいます」と書かれたプラカードを掲げる支持者たち=2020年11月14日午後5時6分、東京都千代田区、上田幸一撮影

臨時党大会で、立憲民主党との部分合流が決まり、「#社民党がいます」と書かれたプラカードを掲げる支持者たち=2020年11月14日午後5時6分、東京都千代田区、上田幸一撮影それにしても、保守の自民党と対峙してきた革新の雄である社会党はなぜ、衰退、消滅の道を辿ったのか。一言でいうのは難しいが、やはり時代の流れを洞察できなかったこと、それゆえに時代に先手を打って対応できなかったからと言うほかない。

社会党の絶頂期は「60年安保」の頃と言っていいだろう。まさしくそれは、実質的には日本がその後も自由主義体制でやっていくのか、それとも社会主義体制に転換するかの“最終決戦”であった。

社会党はこの安保決戦で敗北し、体制転換の突破口をひらくことはできなかった。その後も社会主義への「体制転換」を綱領に掲げ続けはしたが、池田内閣のもとで急展開した高度経済成長のなか、政策的関心や活動の基軸を「政治から経済へ」へと移さざるを得なかった。

つまり、60年代以降の社会党は総評等の労組と歩調を合わせ、賃上げなどの経済的要求や、公害、物価高などの生活関連要求の実現に力を尽くす。それにつれて、日本の社会主義化という政治目標は絵に描いた餅になったのである。

昭和の末期から平成の初頭にかけて、社会党は村山富市、土井たか子といった優れた指導者を得た。土井委員長は「消費税反対」と「PKO反対」の世論の先頭に立ち、一時的に社会党の党勢をよみがえらせた。1989年の参院選で大勝、「山が動いた」という名言を残したことは記憶に鮮やかだ。

だが実際には当時、社会主義は急速に魅力を失っていた。89年末、ブッシュ米大統領、ゴルバチョフソ連共産党書記長の両首脳によって冷戦の終結が宣言されると、ソ連の影響下にあった東欧諸国が次々と社会主義を捨てて、自由主義への体制転換を果たした。

こうした世界の潮流の日本への影響は、1993(平成5)年の衆議院選に際して「55年体制」、すなわち、自民党と社会党の二党が主導する体制を終わらせる事態となって現れる。具体的にいうと、非自民の政党・会派が連立して、細川護熙政権が樹立されたのだ。

55年体制の崩壊という激流は、社会党に、日米安保、憲法、自衛隊、日の丸・君が代に関する基本姿勢の転換を迫ることになった。

細川連立政権のもとでの与党への参画、社会党委員長が首班となった村山富市政権の発足という政治の変動のなかで、社会党の基本政策の転換を主導し、その責任のすべてを引き受けたのはほかならぬ村山富市委員長であった。だが、実は彼にとってこの転換は決して唐突なことではなく、長年にわたる苦悩の結果であった。

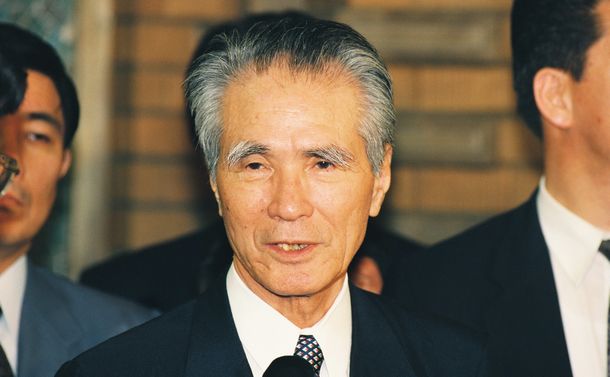

衆議院の代表質問で「自衛隊は、憲法の認めるものであると認識する」と答弁したことについて、記者団の質問に「(自社さ)連立政権の首相として述べた」と語る村山富市首相(社会党委員長)=1994年7月20日

衆議院の代表質問で「自衛隊は、憲法の認めるものであると認識する」と答弁したことについて、記者団の質問に「(自社さ)連立政権の首相として述べた」と語る村山富市首相(社会党委員長)=1994年7月20日1994年4月に細川内閣が総辞職し、新党さきがけと社会党が非自民連立から離脱した羽田孜内閣のときだったと思う。新党さきがけの代表代行だった私のところに、村山委員長と久保亘・社会党書記長が「意見を聞きたい」と突然訪ねてきた。

何ごとかと聞いてみると、「近年社会党内で、日の丸・君が代を認めるための真剣な議論をしている」とのことだった。それについての私の意見を聞きたいという。

私は「それはありがたい話です」と歓(よろこ)び、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください