セルゲイ・ロズニツァのドキュメンタリー映画を観て

2020年12月08日

12月3日のNHK「ニュースウオッチ9」で、ウクライナ出身の映画監督セルゲイ・ロズニツァ氏の「群衆3部作」が紹介されたので、東京・渋谷のイメージ・フォーラムに観に行った。

これらのドキュメンタリー映画が数々の国際映画祭に出品され、極めて高い評価を得ていることに驚いた。質の高い鑑賞眼と映画批評が生きていることの証である。

ロズニツァ氏はウクライナ国立工科大学の学生時代、第2外国語として日本語を学んだ。日本文学や絵画に関心があり、一時期は日本語の翻訳の仕事もしていた。

映画のプログラムに掲載された「公式インタビュー」では、ロズニツァ氏は、「私の映画は世界のどの国よりも日本で理解され受け入れられると信じています。(略)私の映画がどうなるか様子を見ることにします」と語っている。

私はロズニツァ氏の仕事に敬意を表し、きちんとした批評をここに書き残しておきたいと思う。

「3部作」を構成する映画の歴史的時間を追って順に紹介しよう。

まずは1930年のソ連。スターリンの最初の粛清劇を当時のフィルムから追った『粛清裁判』。スターリンにとって最初に邪魔になった技師階級を抑圧するために架空の事件を捏造、9人の技師を裁判にかけ、6人に対して銃殺刑、3人に対して10年の自由剥奪という判決を下した。

ところが、これらは事前にシナリオが練られた「茶番劇」で、裁判後、銃殺刑は全員懲役10年か収容所への収容に減刑された。全員無実であることはわかり切った話なので、法廷で自白の演技をすることを交換条件に減刑処分となった。

しかし、この内実を知らない群衆は連日法廷に詰めかけ、夜になると処刑を求めるデモを起こして、「銃殺刑」の判決が読み上げられると歓呼の声を法廷中に轟き渡らせた。

その後、スターリンの本格的な大粛清は1934年のセルゲイ・キーロフ暗殺を起点にソ連全土に展開された。古参ボリシェヴィキを処刑台に送るためにスターリンは本人の「自白」を重視した。この自白を得るために活用したのが、秘密警察の活動を駆使して集めた醜聞情報の集積だった。

醜聞公開の脅しが効かなければ拷問が待っていた。アレクサンドル・ソルジェニーツィンの『収容所群島』によれば、あらゆる拷問が試されたが、最も効率的で簡単な自白強要方法は男性器の踏み潰しだった。目を凝視しながらゆっくりと踏み潰していけば、どんな「自白」を獲得するにも15秒とかからなかった。

処刑は有名なボリシェヴィキから、それに連なる中級、下級の党員に及び、さらに処刑された党員の遺族や友人、同僚、部下を巻き込んだ。粛清官僚機構の活動は止まらず、ついには処刑された党員の家に出入りしていたクリーニング店の店員にまで及んだ。

粛清の官僚機構を内部から観察していたソ連秘密警察のヨーロッパ駐在諜報機関長、ワルター・クリヴィツキーの著書『スターリン時代』によると、スターリンは1935年から12歳以上の子どもにも死刑を適用、数10万人の子どもたちが拷問の末に強制収容所に送られ、処刑された。

ロズニツァ氏がアーカイヴから発掘し、大粛清の最初の動きとなった1930年の『粛清裁判』は、その後数百万人から数千万人の犠牲者を出したとされる巨大惨劇の第一歩を記録した貴重なフィルムだ。

ロズニツァ氏は記録フィルムを忠実に編集し、裁判の合間に、「茶番劇」という真実の姿を知らない「群衆」が無実の被告たちの極刑を求めて熱狂的なデモ行進をする様子を差し挟んでいる。

「群衆」は「処刑台に送れ」という横断幕を掲げて夜の街を行進し、見世物ショーのように大ホールで開かれた裁判の傍聴に詰めかけ、「銃殺刑。上告審なし」という判決が下されると熱狂の声を挙げた。

歴史の行方を知らないとはいえ、自分たちの巨大惨劇を自ら引き起こしていくこの「群衆」とは何者なのか。

ここで想起しなければならないのは、ヒトラー体制のドイツやスターリン体制のソビエトを分析して、両体制に共通する「全体主義」の姿を浮かび上がらせたハンナ・アーレントの著書『全体主義の起原』だ。

ロズニツァ氏の言う「群衆」はアーレントの言う「大衆」「モブ」に通じる。自らがユダヤ人であるアーレントは、ナチスが政権を取るまでに「反ユダヤ主義」を大衆操作の道具としていかに活用したかについて分析する。

アーレントの言う「大衆」は、個人主義や利己主義が世間的に敗残し、「自分はいつでもどこでも取り替えがきく」という負け犬的な感情に支配されると同時に、またその感情と裏腹に「世界観的な問題」や「歴史の幾時代をも占め幾千年の後までも跡の消えることのないような使命に選ばれて携わるという大いなる幸福」に酔い痴れたい願望に浸された人間群である。

そのようないわば「没我」的状態に陥ったアトム的状態の大衆がユダヤ人や外国人を排撃し、その排撃自体の中にドイツ人の「大いなる幸福」を味わっていく。

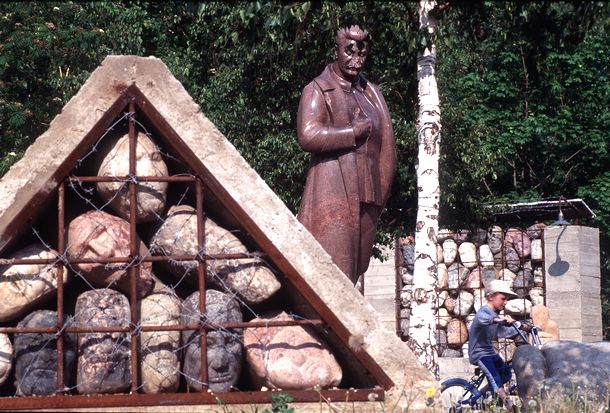

引き倒され、鼻の欠けたスターリンの銅像と彼が粛正した人々のオブジェ=モスクワ市内で

引き倒され、鼻の欠けたスターリンの銅像と彼が粛正した人々のオブジェ=モスクワ市内で 余談になるが、経済的苦境などからアトム的状態に陥った現代日本の大衆の前に「反韓」や「反中」を掲げて煽り続ける政権周辺の動きは、アーレントの言う戦前ドイツの大衆操作による全体主義形成と同一のものだろう。

アーレントは、全体主義について、ナチス支配とともにスターリン治下のボリシェヴィズムを名指しする。スターリンは、ヒトラーとちがって、「絶滅」政策によって人間の連帯の芽を摘み、アトム状態の大衆を人為的に作り出していく。

アーレントの言う全体主義は、静的な国家体制ではなく、動的な運動である。組織や人々の中で常に粛清のテロルが動いていなければその推進力を失って倒れてしまう。このためテロルの対象は恣意的に変化し、恐怖の意識と支配の構造は組織、人々の全体に、それこそ隈なく行きわたる。

アーレントの表現を借りれば、その粛清のテロルは、Aと言えばBと言うことを求める。さらに、Bと言えばCを言わなければならない。そして、この過酷な論理性の連鎖は鉄の法則をもって最後の宿命的なZを断言するに至る。

次元は異なるが、現在の日本の政治状況にも同じ論理が働いている。菅義偉政権は日本学術会議への違法人事介入を実行しながら「違法ではない」(A)と言い張っている。日本国民が、無関心や諦念のあげくこの「A」の無法を認めてしまえば、政権は次に「B」の無法、「C」の無法を認めるよう迫ってくる。そして、その時に後悔してももう遅い。そのすぐ先には「最後の宿命的なZ」が回避しようもなく待ち構えているだろう。

スターリンの大粛清は1953年の「医師団陰謀事件」を最後に終わった。この事件の捏造はその真の狙いがわからず、スターリン以外の指導者たちの恐怖心を煽った。

しかし、最後の粛清劇は序幕で終わった。同年3月6日、スターリンの死が発表されたのだ。ロズニツァ氏の映像ドキュメンタリー『国葬』は、モスクワを中心にソビエト全土で繰り広げられたスターリンの壮大な葬儀の記録だ。

スターリン=1941年4月13日、モスクワのクレムリン宮殿

スターリン=1941年4月13日、モスクワのクレムリン宮殿全ロシアが喪に服し、花に埋もれたスターリンの遺骸を一目見ようと長蛇の列をなす群衆。涙する者も多い。映画には出てこないが、あまりに人が押し寄せたためにモスクワのトルブナヤ広場では群衆が将棋倒しになり大量の人が圧死した。犠牲者の数はいまだに判明していないという。

歴史的にはスターリンの死の3年後、1956年2月にソ連共産党第20回大会が開かれ、ニキータ・フルシチョフがスターリンの個人独裁、大量粛清を批判する秘密報告を行ったが、このフルシチョフがスターリンの葬儀を司会する様子もフィルムに克明に収められている。

私はソ連が消えてなくなる直前の1991年、74回目にして最後の革命記念の月にあたる11月、革命の跡を訪ねてソ連国内を駆けずり回った。モスクワからサンクトペテルブルグ、クロンシュタット、サマラ、カザン、そしてトビリシ、ゴリ。

社会主義経済はほとんど息も絶え絶えの状態で、飛行機や鉄道の10時間ぐらいの遅れは日常茶飯事だった。雪の舞い散る駅では、列車がどの線路に入ってくるのかわからず、群衆とともに何時間もレール脇でうずくまって待っていなければならなかった。

ロズニツァ氏は、私が重いカメラ機材を担いでソ連国内を歩き回っていたこの年、モスクワの全ロシア映画大学に入学した。

ウクライナ国立工科大学を卒業し、国立サイバネティクス研究所で科学者として人工知能を研究していたが、ソ連崩壊の時代に「自分たちの歴史を正しく伝えたいという想いが強くありました」(公式インタビュー)という理由から進路を大きく変えた。

20世紀の人間の進路を大きく変えた出来事は、スターリンの大粛清とナチス・ドイツのユダヤ人強制収容所、広島・長崎への原子爆弾投下だったと私は考えている。その巨大で不条理な出来事の前では、人間は何一つ出来ることはなく、ただ吹き飛ばされ、払い捨てられる塵のごときものとなる。

ロズニツァ氏の「群衆3部作」で年代順に紹介される3つ目の映画は『アウステルリッツ』である。

この映画にはアーカイヴ映像は一切なく、ロズニツァ氏がザクセンハウゼンやブーヘンヴァルト、ダッハウの3強制収容所の諸所にカメラを据えて撮影した映像だけが使われている。

映画の冒頭、ザクセンハウゼン強制収容所を訪れた観光客たちの姿が延々と映される。2カット目と3カット目になると、「ARBEIT MACHT FREI」(働けば自由になる)という標語が記されたメインゲートをバックに記念写真を撮る観光客の姿が映され続ける。

実はこの映画、約100分のドキュメンタリーであるにもかかわらず、全部で30のカット割りしかない。1カット3分か4分の間、カメラ・パンもチルトも一切ない。ストーリーもナレーションもなく、聞こえてくるのは観光客のざわめきとカメラのクリック音、それに収容所を案内するガイド役の断片的な説明だけだ。

そして見えるものは、当時のユダヤ人が置かれた途轍もなく不条理で残虐な跡地と記念物、それらの横をハンバーガーを齧りながら素通りしていく現代の「群衆」の姿である。

ヒトラーが政権を取った1933年につくられたダッハウ強制収容所跡では、国内の中高生たちが「負の歴史」を学ぶため、毎日のようにやってくる=2015年3月24日、ドイツ・ミュンヘン郊外

ヒトラーが政権を取った1933年につくられたダッハウ強制収容所跡では、国内の中高生たちが「負の歴史」を学ぶため、毎日のようにやってくる=2015年3月24日、ドイツ・ミュンヘン郊外私は3カット目でロズニツァ氏の狙いに気がつき、すべてのカットを数え、重要だと思われるカットを頭に刻んだ。

8カット目、収容所の庭に立つ3本の柱。ガイドが説明する。

「独房者は順に後ろ手に縛られ、その姿のままこの柱に吊るされました。苦痛を味わいながらすぐに死にました」

一人の男性観光客が柱に寄りかかってその姿を真似、女性観光客が記念写真を撮る。別のカットでは、死体解剖所や焼却場で記念写真を撮影する。これらの観光客の脳内には生きた歴史や生きた人間の姿は存在しない。

この映画のタイトル『アウステルリッツ』は、ドイツの現代作家W・G・ゼーバルトの同名小説から採っている。ロズニツァ氏は、ゼーバルトの手法は自身のそれに似ていると言っている。

たしかに。しかし、それ以上に共通しているのは互いの作品を成り立たせている思想だ。21カット目でカメラを据え付けた場所は、恐らくザクセンハウゼン強制収容所のガス室を内包する要塞のような建築物だ。

この要塞のようなコンクリートの塊の中には一体何があるのか。何があったのか。

強制収容所のひとつ、ベルギーのブレーンドンク要塞を見つめるゼーバルト作品の主人公・建築家アウステルリッツはこう言っている。

「その形は私の想像の埒外にあって、とうとう最後まで、人類の文明史上自分の知るいかなる形態とも、いや有史以前か歴史初期のいかなる物言わぬ遺構とすら結びつけられなかったのである。(略)風化した粒々と、石灰の縞模様に表面を被われている要塞は、まさしく醜悪さと見境ない暴力をこれ以上ないまでに具現した石の怪物であった」

アウステルリッツは、英国のリヴァプール・ストリート駅についてはこうも語る。

「中央ホールが地下15ないし20フィートの深さにあるこの駅は、80年代末に改築のはじまる以前はロンドン屈指の薄暗い不気味な場所であり、そこかしこにしばし言及されたように、冥界の入り口めいた気配を漂わせていました」

リヴァプール・ストリート駅は、18世紀まで、精神病患者を非人間的な過酷さで扱い苦しめた王立ベスレム病院の跡地に建設され、第1次世界大戦ではドイツ軍の爆撃によって162人が犠牲になった場所だ。

ロズニツァ氏は、ゼーバルトのこの視点を引き継ぎ、何カット目かは私の記憶にないが、見学する観光客の姿がまるで収容所をさまよう亡霊のように見えるシーンを少なくとも2カット残した。ゼーバルトに捧げたオマージュだったろうと私は想像する。

この批評文も核心部分に近づいた。

ロズニツァ氏がオマージュを捧げたゼーバルトの思想は何に影響を受けたのか。数々の批評家が指摘しているように、ドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミンの『歴史の概念について』である。その中にある「歴史哲学テーゼⅨ」でベンヤミンはこう語っている。有名な「歴史の天使」の箇所だ。

「かれ(歴史の天使)は顔を過去に向けている。ぼくらであれば事件の連鎖を眺めるところに、かれはただカタストローフのみを見る。そのカタストローフは、やすみなく廃墟の上に廃墟を積みかさねて、それをかれの鼻っさきへつきつけてくるのだ。たぶんかれはそこに滞留して、死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せあつめて組みたてたいのだろうが、しかし楽園から吹いてくる強風がかれの翼にはらまれるばかりか、その風のいきおいがはげしいので、かれはもう翼を閉じることができない。強風は天使を、かれが背中を向けている未来のほうへ、不可抗的に運んでゆく。その一方ではかれの眼前の廃墟の山が、天に届くばかりに高くなる。ぼくらが進歩と呼ぶものは、<この>強風なのだ」

引用が長いのでどこかをカットしようと思ったが、ベンヤミンのこのテーゼはあまりに重要なのでとても省略できるところがない。

「歴史の天使」に姿を借りたゼーバルトやロズニツァ氏は、廃墟の山を見つめ「死者たち」を目覚めさせて歴史をありのままに眺めようとするが、「進歩」という名前の強風が吹き付けてその「翼」を遠くに運んでいこうとする。

現在の日本でも歴史修正主義がかつてないほどはびこっている。死者たちを目覚めさせて思いを語ってもらい、廃墟の山を見つめ続けなければ、歩いてきた道もこれから続く道もわからないのに、それを闇の中に消し去ろうとするうごめきが強くなっている。

映像ドキュメンタリー『アウステルリッツ』の26カット目は極めて重要だ。映画のスクリーンを見ている者にはわからないが、定点カメラがアップで捉えた3人の女性観光客の表情が、下の方の何かをじっと観察しながら極めて深刻なものに変わり、長い時間何かの思いに耽っている。

その表情ともの思いの時間はすでに観光客のものではない。このカットは長い時間をかけて3人の表情を追い、音の輪郭もぼやけてくる。全30カットの中でこのカットだけ特別な音響効果を施しているのがわかる。「歴史の天使」が舞い降りているのかどうか、ナレーションは何もないので映像を見る者の想像だけに任されている。

最後の30カット目は、映画の最初に映し出された「ARBEIT MACHT FREI」の正門を出てくる観光客の群れの姿だ。その観光客たちの表情はほとんど揃って笑顔だ。抑圧の記憶の場所から現在の明るい陽射しの下へまさに解放された気分が笑顔となって現れているのだろう。その頭には瀟洒なホテルの柔らかいベッドやディナーとアルコールなどが去来しているのかもしれない。

しかし、ロズニツァ氏はそれを批判しているのではない。「公式インタビュー」から氏の言葉を引用しておこう。

「私たちは自らの過去を忘却し、そのことで人間と社会に劣化が起きている事を理解する必要があると思いました。そして私は強制収容所を訪れる観光客にカメラを向けました。(略)私はそこに映る何も美化されず、冒涜もせず、そして強調もされていない、ホロコーストの記憶の現在の在り方を正確に伝えたかったのです」

美化も冒涜も強調もなしに映し出された群衆。それはそこにそのようにして存在するしかないのだ。

カット26の「歴史の天使」からカット30の群衆へ。ロズニツァ氏はその映像に明示的なメッセージを込めているわけではない。しかし、私はこの批評文の最後に、ロズニツァ氏に代わって、「AからZまで」の強制の連鎖を断ち切るべく希望を語るアーレントの『全体主義の起源』の言葉を引用しておこう。

「この強制と、矛盾のなかで自己を喪失しはすまいかという不安に対する唯一の対抗原理は、人間の自発性に、「新規まきなおしに事をはじめる」われわれの能力にある。すべての自由はこの〈始めることができる〉にある」

アーレントの「新規まきなおし」「始めることができる」という言葉を思い浮かべれば、群衆の笑顔は批判されるような対象ではない。カット26の「歴史の天使」が折々に私たちを訪れ、「AからZまで」を迫る政治権力に対して、それを強く否定する力を与えてくれればそれでいい。

12月25日まで東京・渋谷のイメージ・フォーラムで上映。以降、順次全国ロードショー。

イメージ・フォーラムのホームページより

イメージ・フォーラムのホームページより

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください