子どもたちと共に気づいた「自分の声を持つこと」の大切さ

2020年12月16日

この秋、東京と関西を往復しながらの取材が続いた。わずかに残る書類から、在日コリアンだった私の祖父母が京都や大阪で過ごしていたことが分かり、その足跡をたどっていたのだ。

私の家族の歩んだ道のりを探るという、とても個人的な旅であるにも関わらず、多くの方が快く協力してくれ、力を貸してくれた。「ルーツは大切だからね」、と。私自身も「大切なもの」だと思ってきた。ただ、「なぜ、大切なのか?」ということは、言語化できずにいた。

そんな折に出会ったのが三木幸美さんだった。

大阪府豊中市、駅前のビルのエレベーターを降りると、色とりどりのイラストやポスター、展示されている民族衣装が目に飛び込んでくる。とよなか国際交流センターだ。

同センターは公益財団法人とよなか国際交流協会が運営を担い、多様なルーツを持つ人々の居場所づくりなどを続けている。調理室ではちょうどブラジル料理作りが始まったころで、廊下まで香ばしい香りが広がっていた。

とよなか国際交流センターの廊下には、子どもたちの作品や、様々な国にゆかりのある楽器、衣装、伝統工芸品なども展示されている

とよなか国際交流センターの廊下には、子どもたちの作品や、様々な国にゆかりのある楽器、衣装、伝統工芸品なども展示されているこの日はコンテストに応募するための動画撮影の日ということもあり、子どもたちは衣装を着てうっすらお化粧をし、普段とは違うお互いの姿に時折はにかみながら臨んでいた。アップテンポに響く音楽とともに、ダンスを教える三木さんが、「そこもう一回やってみよかー!」「いい感じー!」と元気に声をかけ続ける。6人の小中学生の様子を、傍らで保護者たち、小さな妹さんが見守っていた。妹さんも時折、メンバーのダンスを真似るように踊りだす。早く自分も参加したくてそわそわしている様子だ。

一番勢いのある動きのシーンで、声をかけ続ける三木さん

一番勢いのある動きのシーンで、声をかけ続ける三木さん新型コロナウイルスの影響で、とよなか国際交流センターも一時は休館となり、このダンス教室も開催ができなくなっていた。三木さんは大阪市立南小学校でも、放課後の学習活動としてダンス教室を続けてきたが、こちらはまだ再開できていない。

「南小学校の周辺は繁華街で、コロナ禍で打撃を受ける家庭も多いんです。緊急事態宣言が出て休校していた時は、子どもも親も外に出ない状態で、きっとストレスも溜まりますよね」。今はZOOMを使ってダンスのレクチャーをしてみたり、試行錯誤を重ねているという。

撮影の日ということもあり、少し構えた面持ちの子どもたちも、三木さんと会話を重ねながら、少しずつ緊張がほぐれていくようだった

撮影の日ということもあり、少し構えた面持ちの子どもたちも、三木さんと会話を重ねながら、少しずつ緊張がほぐれていくようだった南小学校の生徒たちは、半数ほどが外国にルーツを持つ。毎年、ダンス教室の年度初めは参加する子どもたちの名前を正しく呼ぶことからはじまる。

うまく読めなかったり、発音が違ったりすると、「それ違う!」「やり直し!」と子どもたちに教えてもらう。そんな彼ら彼女たちには、多様な子どもたちがいることがすでに意識のベースになっていると三木さんは語る。それは外国ルーツの子どもたちに留まらない。

例えば初年度、場面緘黙(家などではごく普通に話すことができても、例えば学校など「特定の状況」では声を出して話すことができない症状)の子どもが参加していたことがあった。最初、出席簿でその子の名前を呼んでも返事がなかったため、三木さんは欠席かと思っていた。すると周りの子どもたちが、「いますよ!」と教えてくれたという。それも、小さな声でその子自身が「はい」と返事をするまで待っていたのだ。

「その子自身の意思とか決定を、ごく自然であたりまえのものとして大事にしているんですよね。普段から安心して過ごせる環境でなければ、ああいった関係性は築けないと思うんです」

南小学校で行われた、子どもたちのステージ発表(三木さん提供)

南小学校で行われた、子どもたちのステージ発表(三木さん提供)三木さん自身、日本とフィリピン、二つのルーツを持ちながら大阪市内の被差別部落で生まれ育った。

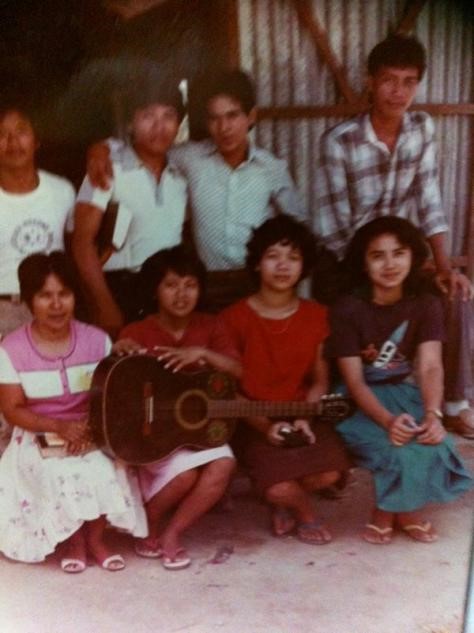

母のメルバさんが日本に来る前、フィリピンでの一枚。手前の一番右がメルバさん(三木さん提供)

母のメルバさんが日本に来る前、フィリピンでの一枚。手前の一番右がメルバさん(三木さん提供)三木さんが生まれた時、メルバさんは在留資格を失ったオーバーステイの状態で、父親は別の女性と婚姻関係にあった。こうした状況にある女性たちは、オーバーステイの発覚を恐れ、子どもの出生を届け出ないことがある。

当時の国籍法では、子どもの出生後に父親が認知するだけでは、日本国籍の取得はできず、メルバさんと父親が婚姻したうえで認知する必要があった。三木さんが8歳の時に、メルバさんが父親と婚姻するまで、三木さんは「無国籍」の状態で育つことになる。つまりその間、公的な書類上、三木さんは存在しないことになってしまうのだ。

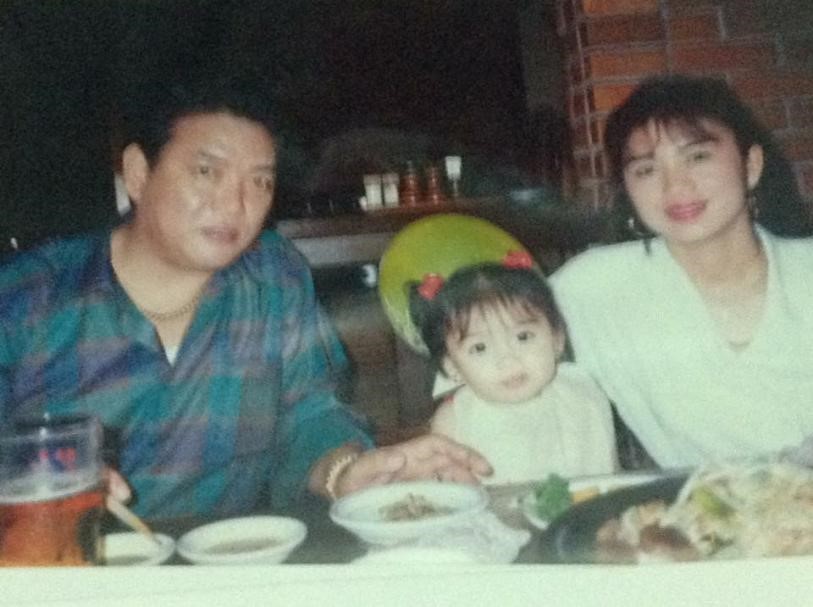

父、母と祝った、2歳のお誕生日(三木さん提供)

父、母と祝った、2歳のお誕生日(三木さん提供)「その時に母は、私の話を聴くのではなくて、とにかく“すみません、すみません”とひたすら謝って、逃げるようにその場を離れていきました。家にいるときは、私が“ねえねえ”って話しかけると、絶対に手を止めて聴いてくれるのに、この時は、どうして私のこと見てくれてないだろう、私がSOSを出している時に、どうしてあの人に“ごめんなさい”って言うのが先だったんだろう、って悲しくなったんです」

三木さんを乗せていた自転車で、車に接触される事故に遭ったときも、メルバさんは「すみません、すみません」と繰り返し、助けも呼ばずその場から去った。急いで家に帰ってから初めて、「大丈夫?痛くない?」と三木さんの体を頭のてっぺんから順番に触って確かめた。

「ああいった時に警察を呼ばれて大事になると、(オーバーステイが発覚して)当たり前に家族として過ごす日々が終わるって分かっていたんですよね。そうしたとき、子どもである私の気持ちはどうしても後回しになってしまう」

次第に三木さんは、家の外と中でのメルバさんの顔が違うことに気が付いていく。電車を待っている時、見知らぬ男性が「どこの国から来たん?」「パブで働いてるんちゃうの?」「その時、子どもどないしてんの?」と、三木さんの目の前でずけずけと尋ねてきたこともあった。

「そういう時、母親が嫌な顔したことって一回もないんです。にこにこしている。でも、子どもなりにその笑顔が、作ったものであることは気づいていました。“善良な外国人”であることをアピールしなければならなかったんだと思います。そんなモードの時は、しゃべりかけちゃいけないって思っていました」

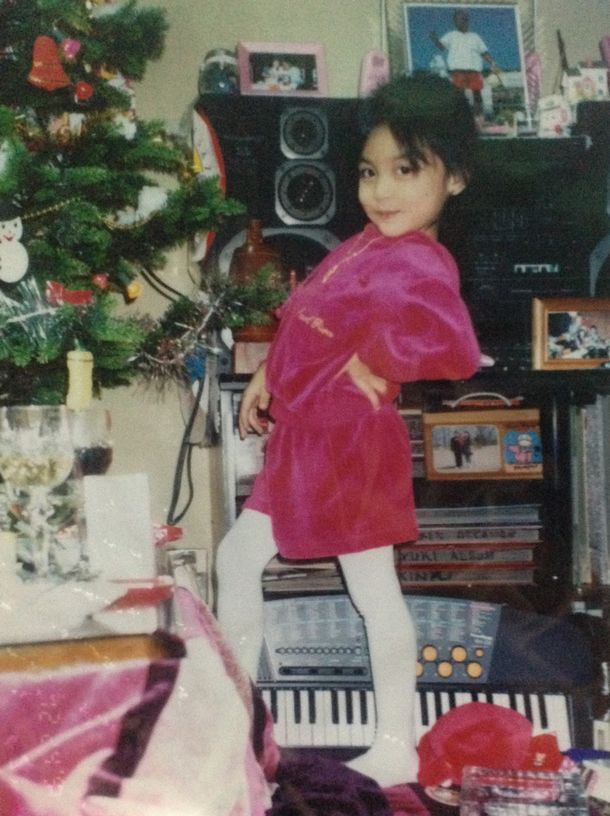

2歳半くらいのとき、お気に入りのパジャマを着て、自宅で(三木さん提供)

2歳半くらいのとき、お気に入りのパジャマを着て、自宅で(三木さん提供)小学校入学前の面談で、メルバさんは学校側から、「交通事故などに遭っても学校側は責任がとれない」と念を押されていた。「登校する時、集団登校なのに、あの角を曲がったらもう学校というところまで、ベランダからずっと手を振って見送ってくれていました」と、小学校入学後のメルバさんの様子を三木さんは振り返る。

「母が迎えに来てくれるときは、“声”で分かるんですよね。終わりの会で身支度していると、教室の外で待っている母親を見つけて、“うわガイジンや!”と他のクラスの子たちがからかう声が聴こえてくるんです。その声が自分に向いたらどうしよう、という恐さがその時にはありました」

ちなみにメルバさんは、そんな子どもたちに対して容赦なく、「おい、誰がガイジンやー!」と怒鳴り返していたという。「今思うと、そうやって自分を奮い立たせて私を守っていた部分があったのかもしれません」。

そんな「強い」母が心の内に抱えてきたものを知るのは、ずっと後になってからだ。

アイデンティティの揺らぎもあった。三木さんの通っていた学校には、民族学級があった。民族学級とは、日本の公立小中学校に通う朝鮮半島にルーツを持つ児童、生徒たちが、歴史や文化、言語を学ぶだめの場だ。背景には、ルーツを否定され、学ぶ場を奪われてきた在日コリアンの歴史がある。

「一番仲がいい子が民族学級に通っていたので、木曜日だけは一緒に帰れないんですよね。今だったら民族学級の成り立ちも分かるのですが、自分も外国にルーツがあるし、自分にも学ぶ場所があったらいいのに、とやっぱりその時は羨ましく思っていました」

自宅での一枚。クリスマスを盛大に祝うのも、フィリピンの文化のひとつだ。(三木さん提供)

自宅での一枚。クリスマスを盛大に祝うのも、フィリピンの文化のひとつだ。(三木さん提供)“ハーフ”といえば「じゃあ言葉もしゃべれるんだよね?」と、能力に紐づいたリアクションをされることが往々にしてある。そんな反応への戸惑いは、私が出会ってきた複数のルーツを持つ友人たちからも度々耳にしていた。

周囲が“こうあるべき”という像を決めつけてくる恐さと向き合いながら、三木さんは小学校時代、自分の“見せていい顔”、“使っていい言葉”を模索し続けていた。

「家の中でも父親は男性、日本人というマジョリティ、母はマイノリティとして色んなものを自分の努力だけでカバーしようとしているし、私って家の中でもどっちつかずだな、と当時思っていたんですよね。家庭の中にも同じ境遇の人がいないなって」

中学2年の時だった。思春期で、小学校時代から共に過ごしてきた同級生たちも、どこかいらいらしたり、ぎすぎすしたりする雰囲気の中を過ごしていた。何気なく廊下から運動場を見ていると、幼馴染の男の子が「お前、今にらんだやろ」と言いがかりをつけてきた。押し問答になり、階段を上がってきた男の子は、三木さんの方へと勢いよく近づきながらこう言った。「おい、お前ガイジンやろが、はよ国帰れ、日本におられへんようにしたるぞ!」。それは三木さんを激しく揺さぶる出来事だった。

「差別や人権って“学習する対象”で、自分の身に起きるという感覚がなかったんですよね。差別する人は認知が歪んでいたり、性格が悪かったりする人だろうという認識で、もしも自分に矛先が向いたとしても、自分は言い返せる、負けないぞと思っていました。でも実際に身近な人に言われると、驚くくらいまったく何もできなかったんです。そこで“母親が外国人で何が悪いねん!!”といえるほど、自分のマイノリティ性を大事に思えるような場もそれまでなかったんです」

その場から走って逃げることしかできなかった。誰もいない教室で、先生が探しに来るまで、うずくまって泣いているしかない自分が情けなかった。

母のメルバさんにも、学校からの連絡で、この日三木さんの身に起きたことが伝わった。小学校時代、子どもたちにも容赦なく怒鳴り返していた母は、もしかしたら学校に乗り込むかもしれない、と三木さんはどこか心配していた。けれどもメルバさんは、ぼろぼろと泣きながら、「あんたのこと日本人として育てよう思って、それでもママ外国人やから言われちゃうんやな、ママの娘やからやんな、一生かなあ、ごめんなあ」と三木さんに謝り続けた。

「相手が子どもだったとしても本気で向き合い怒る母と、目の前にいる涙が止まらない母が、最初は真逆に見えたんです。けれども強く見えた母は、これまでずっと、自分のしんどさ、立場の弱さを自分ひとりの覚悟や努力でカバーしようとしてきていたんだと気づいたんです」

メルバさん自身が差別を受ける姿を、三木さんは何度も目の当たりにしてきている。パートに応募しようと電話をしても、出身をきかれて「フィリピンです」と答えたとたん、がちゃんと電話を切られていたこともあった。

「そういう時にも、母には笑い飛ばす力があったんですよね。でも今思うと、考えることをやめて笑い飛ばすしかなかったのかもしれません。マイノリティの人が強く壁を乗り越えるのは素晴らしいと思うけれど、そうさせている何かがある、と初めて思ったのはその時でした」

この時から、メルバさんの三木さんへの「ごめんね」が増えた。「ちょっと読み方を間違えたり、何かを読んでほしいときに、“ごめんね、ごめんね”を繰り返す。謝るのにまた聞いてくる。終わらないそのやりとりにしんどさや苛立ちを感じていました」

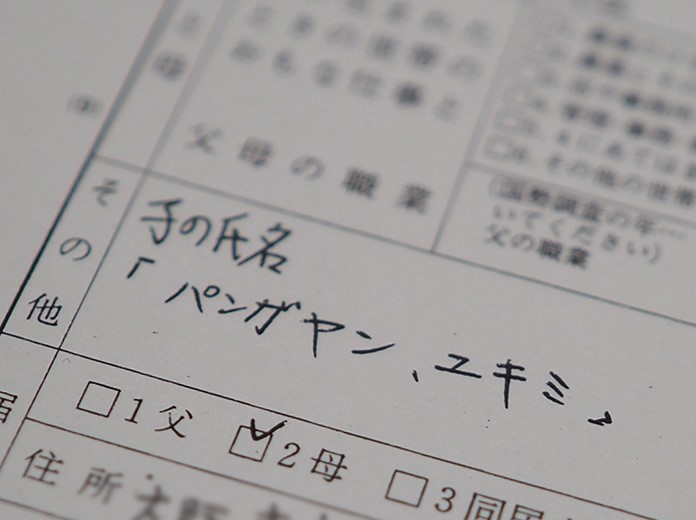

8歳のときに、役所にメルバさんが提出した三木さんの出生届。不慣れな日本語で、懸命に書いていたことが筆跡から伝わる

8歳のときに、役所にメルバさんが提出した三木さんの出生届。不慣れな日本語で、懸命に書いていたことが筆跡から伝わるそんないら立ちの矛先を、実際にメルバさんに向けてしまったのが、中学3年の時だった。

志望校選びなどが始まり、高校のパンフレット持って帰っても、公立と私立があることや、専願と併願があることなど、基本的な説明をメルバさんにしなければならない。「他の皆と同じような、当たり前のやりとりができないフラストレーションが私の中にあって、“なんで他のお母さんはもっとできるのに”、と比べ始めちゃっていたんです」。メルバさんと喧嘩になったとき、三木さんは思わず早口で責め立ててしまった。

「日本語へたくそすぎで何言ってんのか分からんわ!読めるようになってから言ってや!」

言葉を放ってから、取り返しがつかないことをしてしまったと肌感覚で分かった。「自分で言って、自分でびっくりしたんです。なんでいまこの言葉を選んだんや私?と。きっと今のしんどさから逃げたくて、自分も誰かを指差すことで一時的に楽になりたかったんだと思います」

謝っても謝っても、涙が止まらないメルバさんにはもう、何も届かなかった。

「その時の母親の顔や声をよく覚えています。“ごめんな、あんたのママがママじゃなかったら、あんたもっと幸せやったのにな”って。やってしまったこと以上に、そう母親に言わせてしまったことが辛くて」。自分の中の加害性と、差別の構造に初めて気づいた瞬間だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください