憲法論議を国民の自律的な意志で国家を維持・発展させていく第一歩としよう

2020年12月21日

臨時国会の実質的な最終日となった12月4日、国民民主党憲法調査会は「憲法改正に向けた論点整理」をとりまとめた。

閉会後の閑散とした議員会館で、あらためてこの「論点整理」のプロセスと内容を振り返るとき、この改憲案の最大のテーマは「愚民思想からの卒業」であり、それこそが「戦後日本の最大の宿題」であるということを実感している。

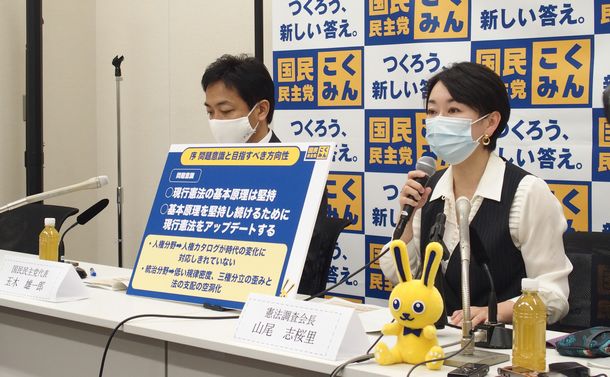

憲法改正に向けた論点整理を公表する国民民主党の山尾志桜里衆院議員。左は玉木雄一郎代表=2020年12月7日、国会

憲法改正に向けた論点整理を公表する国民民主党の山尾志桜里衆院議員。左は玉木雄一郎代表=2020年12月7日、国会「もしアングロ・サクソンが、科学、芸術、神学、文化などの分野において45歳だとすると、ドイツ人は我々同様十分成熟している。しかし、日本人は歴史の長さにも拘らず、まだまだ勉強中の状態だ。近代文明の尺度で計ると、我々が45歳であるのに対し、日本人は12歳の子どものようなものだ」

「勉強中は誰でもそうだが、彼らは新しい手本、新しい理念を身につけ易い。日本人には基本的な思想を植えつけることができる。事実、日本人はうまれたばかりのようなもので、新しい考え方に順応性を示すし、また、我々がどうにでも好きなように教育ができるのだ」

これは1951年5月、米国上院の軍事外交合同委員会におけるダグラス・マッカーサーの発言である。

戦後の日本占領の最高責任者から、「日本人は12歳の子どものようなもの」と公言されたことには怒りの感情を禁じ得ないし、あまりに傲慢な日本人観、浅薄な愚民思想だと言わざるを得ない。しかし他方で、戦後75年が経過した令和の時代に生きる我々日本人が、この見方を覆すに足りるだけの自律的な「基本的な思想」を持ち得ているかと問われたら、私は言葉に詰まる。

そして、その自律的な「基本的な思想」を持ち得ていないことの責任の相当部分は、政治家が背負うべきだと思っている。なぜなら、戦後の初期に米国側から示された「愚民思想」を引き継いだのは、日本の政治家そのものだからだ。

次の発言を聞いてもらいたい。

「議会のコンセンサスがとれなかったから、最後、国民に決着させようということは、国民を戦わせることになってしまうんですね。これは非常に社会の分断を招くんじゃないかというように懸念をいたします」

これは、令和2(2020)年11月19日、憲法審査会における辻元清美議員の発言である。日本国憲法が採用する民主主義の理解、そして日本国民に対する見方が、私とは相当違うことに驚いた。

社会の分断を招くのは、「国民に判断させること」そのものではなく、「政治家同士が非難の応酬にかまけて、国民の判断のための適切な情報提供をしないこと」にあるのだ。日本国民は、思考の材料が適切に提供されれば、自らの考えに基づいて粛々と判断する能力を十分に持っている。

「議論」と「戦い」の区別がつかず、「議論」の末の「多数決」の結果を受け止めることができないのは、むしろ政治家に顕著な特徴であって、国民多数のもつ特徴ではない。「移民」や「宗教」という大きな分断要素を西洋諸国ほど強く持っていない日本において、最終判断権を国民に委ねることをなぜそこまで忌避するのか。

憲法96条の定める衆参総議員の3分の2という発議要件は、そもそも比較法的にみてハードルの高い設定だ。もちろん、3分の2を超えてより幅広のコンセンサスがあることは望ましいだろう。しかし、熟議を経てもなお議会全体のコンセンサスがとれない場合には、3分の2要件をクリアしたうえで、主権者である国民に判断を仰ぐ場面を必ずしも否定しないというのが、日本国憲法が採用した民主主義の一形態のはずだ。

「国民をこうした戦いに巻き込んではいけない。私たちが国民の代わりに最後まで戦ってあげるのだ。事実上の結論を出してあげるのだ。国民はそれを追認する存在でよいのだ」というようなヒロイズムは、そうした民主主義の趣旨とは合致しない。

マッカーサーほどあからさまではないにせよ、日本の政治家のなかに、国民を「守る」ふりをして「愚民」扱いする傾向が幅広く存在することに、我々は注意すべきだ。

たとえば憲法9条について、「理想と現実の曖昧(あいまい)さが大人の知恵なのだ」という言説は広く流布している。しかし、実質が「曖昧」であるということは、結局、役人や政治家や学者がその実質を決めるということだ。そして、そのことを認識したうえで、なお「曖昧」を選ぶかどうかは国民が決めることだ。

9条の「曖昧」を放置し、その実質を政治に委ねた結果、日本は集団的自衛権の一部行使まで可能な国となった。その政策的選択の是非とあわせて、この「曖昧」状態を今後も維持し、安全保障政策の大転換に国民投票は不要という状態を維持するのかどうかが問われるべきである。

安倍晋三前総理の「自衛隊明記案」の背後にも、国民に対する愚民思想が潜む。「自衛隊を明記するだけで、何も変わらない」という発言は法理論上数々の疑義を生んだが、その疑義には一切回答しないまま、「お父さんは違憲なの?」という情に訴えるエピソードに逃げこんだ姿勢は、愚民思想の最たるものだ。

また、安保法制の議論においても、前総理は会見で、邦人母子が乗った米艦防護の必要性を強調したが(あのイラストをいまだ覚えている方も多いだろう)、後に参議院特別委員会の審議で邦人の乗船の有無は本法案とは無関係であることが明らかになった。国民感情にさえ訴えれば、本質的な情報提供は不要という姿勢が顕著だった安倍政権もまた、愚民思想から卒業できない政権であった。

安保法制懇の報告書提出を受けた安倍晋三首相の記者会見=2014年5月15日、首相官邸

安保法制懇の報告書提出を受けた安倍晋三首相の記者会見=2014年5月15日、首相官邸憲法審査会自体に目をうつせば、国民投票法附帯決議で宿題とされた一般的国民投票制度(憲法改正以外の場面で、国民が政策を提案したり選択したりする国民投票)の検討が、16年が経過した今なお放置されていることにも、政治家にひそむ愚民思想の一端が見え隠れしているように思う。

ただ、政治家の「愚民思想」の愚をこのように指摘する私も、元来そうした傾向がゼロであったとはいえない。以前は直接民主的制度には相当懐疑的であったし、憲法改正の国民投票についても、与野党がほぼ一致したうえでの国民発議が「望ましい」というより「唯一解」に近いと感じていた。

そして、そんな私の感覚を徐々に方向転換してくれた契機は、いつも国民から与えられたのだ。

2016年、待機児童問題と向き合った私は、政治を永田町から解放し、当事者との連携で世論を動かすことで政治は変えられる、そのダイナミズムを経験した。

予算委員会で「保育園落ちた」ブログを紹介した際、匿名だから分からない、という当時の安倍総理の答弁に私は途方にくれたわけだが、他方で当事者は行動した。2万7千通の実名署名という発想の転換で、安倍総理の「やらない言い訳」を難なく乗り越える独創性は、国民の側から生まれたものだった。

さらに、その署名のコメント欄には、長年にわたって放置されてきた「保育」をめぐる政策課題と、解決策策定に向けたありとあらゆる「使える」知恵が詰まっていた。

待機児童のカウント方法の改善と統一化による現状把握が急務であること▼責任ある専門職に見合うだけの保育士処遇の改善が必要不可欠であること▼待機児童ゼロへの実現圧力の反射として保育の質が低下するリスクに早期に対応すべきこと……。

その後、不十分ながらも前進した待機児童解消施策の多くは、当事者たる国民のこうした提言から実現したと言っていい。国民が政治家を動かしたからこそ、もちろん課題は残っているものの、この4年で待機児童数が半減したのだ。

「保育園落ちた」の声に賛同する署名を塩崎恭久厚労相(右端)に手渡す子育て中の母親ら。左端は山尾志桜里衆院議員=2016年3月9日、国会内

「保育園落ちた」の声に賛同する署名を塩崎恭久厚労相(右端)に手渡す子育て中の母親ら。左端は山尾志桜里衆院議員=2016年3月9日、国会内2018年から20年にかけて行われた憲法の市民勉強会「コクミンテキギロン☆しよう」との出会いも、私を大きく変えた。普通の女性4人(うち1人はこの期間中に市議会議員になった)の主催により、月に一度、政治家をスピーカーに招き、3時間のギロンをするというこの催しに、私は初回のスピーカーとして参加する機会を得た。

単純な護憲・改憲に二分されない参加者の多様性、対話の過程を共に経験すること自体を目的としているような進行の妙、相手を変えるだけでなく自分が変わることを成長と感じられる場の雰囲気、一般の参加者から発せられる純粋に知的な好奇心、「憲法」を通じて日本社会の課題を自分の頭で考えたいという素朴な願い……。こうしたものに触発されて、私は2回目以降も一般参加者として参加を続けた。

共産党の小池晃参院議員、自民党の下村博文、石破茂、中谷元の各衆院議員、スピーカーの語りからは、それぞれ政治家としての誠意や矜持(きょうじ)や人間味が感じられる一方、それぞれの議員の説得力を推し量ろうとして、参加者が繰り出す質問も興味深かった。

玉木雄一郎議員が「安倍改憲の内容には反対。しかし食の安全保障や衆議院の解散権など建設的な改憲論議は前に進めていこう」と話した会では、会の前後の意識調査で意見が変化した8人のすべてが、「護憲寄り」から「改憲寄り」に変わった。母数の少ないアンケートとはいえ、とても興味深い結果だと感じたが、それは私が今国民民主党に所属していることと無関係ではない。

国民民主党の結党宣言にはこうある。

私たちは、思考の多様性こそ問題解決の源だと信じる。寛容と忍耐を重んじ、多様な声をあたたかく包み込むことで対立や矛盾を乗り越える新たな政治を創造する。国民の良識と判断力を信じ、正直な政治、偏らない政治、現実的な政治を追求していく。

今回、国民民主党が、まさに国民の良識と判断力を信じ、正直な偏らない現実的な論点整理を提示することで、国民と共に自律的にこの国の「基本的な思想」を議論しようとする場が、憲法調査会であった。

今回、憲法調査会長として党内議論をスタートするにあたり、大原則としたのは、徹底した「参加と公開」である。「憲法は国民のもの」という決まり文句を、憲法議論をしない口実に転用するのではなく、国民と共に憲法議論を深める実践の契機とするべきだと考えたからだ。

誰でも参加自由・フルオープンの会議体とすることを原則とし、コロナ禍においても全国の皆さんとの対話を可能にすべく、オンラインでのライブ配信により双方向の意見交換を心がけた。また、憲法学にとどまらない多様な分野から8人の有識者の方をお招きし、国民、議員とともに、「三者のフラットな対話」の場で共通認識を深めていった。この「対話」を本格的に実践するため、1回2時間という長い時間を確保したのもチャレンジだった。

議員や関係者からは、一般参加を自由にしたり、コメント欄への書込みを自由にすると、イデオロギー対立などで「場が荒れる」のではないかという懸念をいただいた。それらをすべて公開することに対しても、党として負うリスクが大きいとの指摘もいただいた。そうした懸念やリスクは十分考慮すべきことだとは思ったが、それでも「一度国民を信じて挑戦させてほしい」と理解を求め、この挑戦を認めてくれた党関係者の皆さんには感謝しかない。

蓋をあけてみれば、結果的にこうした懸念は杞憂だった。国民を信じて、正直な偏らない現実的な議論を心がければ、国民とともに成長ができ、国民の側からたくさんの学びを得ることができる。議論が取りまとめに入った11月末、たたき台を第一次パブリック・コメントにかけた際には、4日間という短期間にもかかわらず、なんと88人の方から931件の良質で建設的な指摘を頂いた。

国民の良識を信じ、公開と参加を実践する試みは決して間違っていなかったと確信した。

ここで、今回の「憲法改正に向けた論点整理」の内容について紹介しよう。

今回の論点整理のサブタイトルは、「新時代の人権保障と統治機構の再構築を通じて憲法の規範力を高めるために」である。

これは、現行憲法における「人権尊重・国民主権・平和主義」という理念を高く評価するからこそ、憲法の規範力を補強することで、この理念を現在と未来へ承継しようという問題意識に立っている。デジタル技術の飛躍的発展など想定外の時代の変化に対応できるよう人権カタログを充実したり、統治機構における規律密度を高めたりすることで、解釈や不文律に委ねられる余白を小さくし、恣意的な権限行使を抑えることを狙いとしている。

具体的には、人権保障分野において、データ基本権を中核とするいくつかの新たな条項を提起した。

GAFAに代表される巨大テック企業が、国境を超えた「新たな統治者」として登場したことを踏まえ、「個人の尊重(尊厳)」(13条前段)の趣旨はデジタル空間も含めて適用されることを明記してはどうか。AIによるプロファイリングや遺伝子解析技術の飛躍的発展をみすえて、デジタル時代の平等原則を強化すべく14条の差別禁止条項に「遺伝的特性」を特記してはどうか。また、情報自己決定権を明文で保障するとともに、人間関与の原則やデータ保護機関の設置を明記してはどうか。

米大統領選やブレグジットでみられたプロファイリングに基づく個人の意思形成過程への過度の働きかけを防ぐため、「思想良心の自由」(19条)にその形成過程の自由をも加えるべきではないか。特に選挙や憲法改正の国民投票の場面で個人の意思形成の自律を確保するための、デジタル・デモクラシー条項を加えてはどうか。あわせて「新たな統治者」たるプラットフォーマーに対しては、多様な言論空間の確保と公正かつ自由な競争秩序の確保のための一定の責任を課し、国家もまた必要な環境整備に向けた責務を負うこととしてはどうか。

このように、デジタル社会における個人の自律と民主主義の確保という、極めて現代的な重要課題にまつわる論点と方向性を提示したので、今後の様々な分野からの吟味や再提起を受けることを期待している。

統治機構の分野においては、わずか4箇条から成る規律密度の低い第8章(地方自治)の規律密度を高めて、「地域の尊厳」を支える必要がある。

その観点から、

・住民自治・団体自治・補完性の原則を明記すること

・機関設計を柔軟化すること(必ずしも二元代表制に限定せず、議会内閣制やシティ・マネージャー制など多様な組織形態の採用を可能にすること)

・条例制定権・課税自主権を明確化するとともに、財源保障の観点からの財政調整制度や国と地方の協議の場の設置を明記すること

・国と地方の権限争議については後述の憲法裁判所による司法的救済を保障すること、

などを提起している。

国政に目をうつせば、①恣意的ともいえる解散権の行使が続くなど、内閣があまりに強大な権限を握るようになる一方、②憲法上の要件を満たしても臨時国会が召集されないなど国会による民主的統制が十分に機能してない。また、③こうした恣意的な解散や国会召集の不作為による違憲が疑われても、政治部門の行為の憲法適合性を問う一般的なシステムが憲法上ビルト・インされていないうえ、例外的にそれが俎上(そじょう)にのったケースにおいてすら、多くの場合、最高裁は「統治行為論」によって違憲判断から逃げてしまう。

こうした現状においては、「憲法守れ」と政治部門に叫ぶことも重要だが、「守らせる憲法」にするため、統治機構を再構築することも重要ではないだろうか。

そんな問題意識にたって、①の解散権の制約については、解散理由に一定の制約を加えたうえで理由の明示を義務付ける、内閣不信任の場合に限定する、内閣不信任と自律解散に限定する、の三つの案を、各案のメリット・デメリットとともに提示した。

②臨時国会召集については、「20日」というように期限の明記が解決策となる(ご案内のように平成24年自民党憲法改正案でも同様である)。ただ、ここでは議論喚起のために、あえて憲法改正による案と法律改正による案とを併記した。

憲法事項と法律事項の分水嶺は調査会でも度々浮上した重要な論点であり、「民主主義の土台への脅威」や「多数決であっても奪えない権利」などについては、憲法事項とすべきではないか、という指摘もなされた。召集期限の明記についてはどう考えるべきかは、今後の議論に付したい。

③いわゆる憲法裁判所については、憲法解釈の統一的確定という機能を重視する観点から、司法裁判所と区別した憲法裁判所の設置を検討した(もちろん、その他の手法を否定するわけではない)。そのうえで、この憲法裁判所の権限として、具体的違憲審査権のみならず抽象的違憲審査権をもたせ、あわせて機関争訟(国と地方自治体の紛争や国会と内閣の紛争を判断する仕組み)と憲法訴願(基本的人権を侵害された私人について、他の権利救済手段が尽くされた場合の最後の救済ルートとして機能する仕組み)を仕組むことを提起している。

もちろん、これだけの権限を持つ憲法裁判所であるからこそ、人事のあり方が極めて重要であり、内閣による恣意的な人選を防いで、透明性と公正を担保することがポイントとなる。

この点に関しては、

・裁判官の総数を15人とし、衆議院・参議院・最高裁判所がそれぞれ5人ずつ指名・任命すること、

・指名された者に対しては、国会での公開ヒアリングと承認(特別多数)を必要とすること、

・選ばれた裁判官が選任権者に迎合する危険を考慮して、12年という比較的長期の任期を設定したうえで、再任を不可とすること、

などを提案した。

もちろん現状の最高裁判所の人事についても、同様の公開ヒアリングや国会承認を必要とすることも検討すべきだろう。

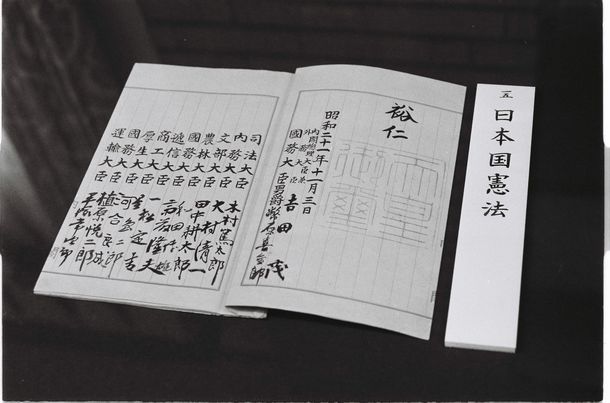

日本国憲法の原本

日本国憲法の原本自衛権と自衛隊の統制も整理した。

前述のとおり、9条の「曖昧」や「矛盾」を放置し、その運用解釈を政治に委ねた結果、日本は集団的自衛権の一部行使まで可能な国となった。まずは、この自衛権行使の範囲に関して、国際情勢の現実をふまえた安全保障上の政策議論が急務である。そのうえで、これを憲法上いかに実体・手続き両面で統制することが適切かという議論へと進み、その先に戦力不保持・交戦権否認という9条2項との「曖昧」「矛盾」状態をいかに整理するかという検討を加える必要がある。

こうした問題意識から、「論点1」として、自衛権行使の範囲の実体的統制につき、

Ⓐ個別的自衛権の範囲(なかでも旧三要件)に限定する立場、

Ⓑ国際法上認められる範囲での集団的自衛権の行使を認める立場、

Ⓒこの中間として「限定された集団的自衛権」の範囲に限定する立場(さらにこの立場からは、新三要件と同じとする立場・新三要件よりも限定する立場・新三要件よりも拡大する立場とがありうるだろう)、

とに整理した。

そのうえで「論点2」として、手続き的統制、すなわち国会による統制をはじめとするシビリアン・コントロールを担保する具体的手法の検討を提示した。

「論点3」では、現行9条2項との関係を整理するための方策として、9条2項改正案と9条2項維持案の2案を提示している。前者は、9条2項を改正して、「論点1」で導かれた範囲(ⒶまたはⒸ)に制約された限度で、実力行使や実力保持ができるという新たな規定に書き換える案である。後者は、9条2項の後ろに、9条2項の規定にかかわらず「論点1」で導かれた範囲(ⒶまたはⒸ)に制約された『戦力』『交戦権』を認める内容の例外規定をおくという案である。なお、「論点1」においてⒷの立場を採る場合には、もとより9条2項を削除するのが一般的となろう。

9条論は憲法論の核心であり、強い感情が交錯する中心点でもある。だからこそ、今回の論点整理で心がけたのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください