[15]新聞・雑誌の発行停止、歳入減で新税の導入

2020年12月19日

オマーンはほとんどニュースにならない国であるが、イランと対峙するホルムズ海峡の南岸を抱え、ペルシャ湾岸の安全保障の要を握る国である。2020年1月に、1970年以来50年間にわたって君臨してきたカブース国王が死去し、ハイサム国王が即位した。新国王の下、脱石油に向けて経済・社会改革を始めようとした矢先に新型コロナの感染拡大に見舞われた。

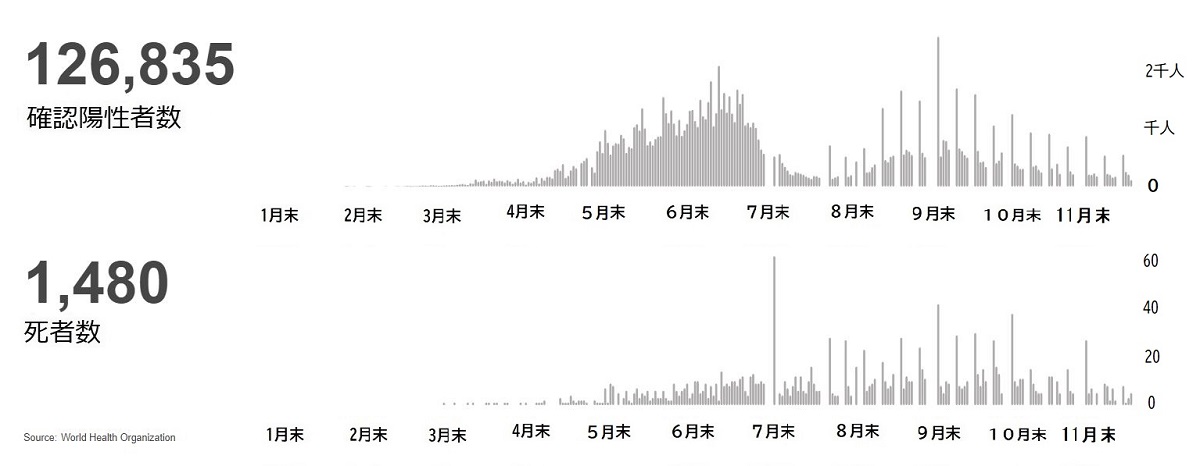

オマーンの新型コロナ感染は、12月17日現在で確認陽性者12万6835人、死者は1480人。人口は福岡県と同程度の510万で、陽性者は福岡県の19倍、死者は13倍となっている。日本の人口規模で考えれば、3万人を超える死者を出していることになり、かなり深刻な事態である。

オマーンの新型コロナウイルス感染状況(2020年12月17日時点) 出典:世界保健機関

オマーンの新型コロナウイルス感染状況(2020年12月17日時点) 出典:世界保健機関5月中旬から陽性者が増え始め、7月中旬をピークに、8月上旬まで感染拡大の第1波があった。政府は都市封鎖策をとって抑え込み、8月半ばに減少したが、すぐに下旬から10月半ばまで増え、その後、徐々に減っている。

コロナ感染の初期、3月にオマーンのメディアが伝えたコロナ対策最高委員会が発表したコロナ対策7項目は次の通り。

1.政府関係の職場に勤務するのは職員の30%以内とし、残りはリモートワークとする。

2.公共の場所での集まりを禁じ、違反する者には適応した措置をとる。

3.両替商はすべて閉店し、銀行が感染対策をとって両替業務を行う。

4.紙媒体の新聞、雑誌、すべての出版物の印刷と流通を停止する。

5.すべての官民の顧客対応の窓口を閉じ、電子対応だけとする。

6.民間企業はリモートで働くメカニズムを考案し、労働者や社員の人数を減らす。

7.企業も個人も商取引での現金の扱いを減らし、代わりに電子決済をする。

新聞や雑誌の印刷を停止する措置について、ベルギーのブリュッセルに拠点を置く欧州民主主義・人権センター(ECDHR)は「コロナの感染拡大の際に、オマーンでは言論の自由の制限が新たな形態をとっている。ウイルスの伝染を減らすという口実で、政府系と独立系の新聞や雑誌の印刷や配布を停止した」として、言論弾圧策との見方をしている。

報道や言論を規制する政策は、カブース前国王時代から続いている。前国王は、首相、国防相、外相、財務相を兼務した絶対君主だった。

前国王は、イランからイスラエルまでの全方位外交で知られた。2015年、欧米がイランとの間で核合意を結ぶ前に、イランと米国の仲介役をした。2018年10月にはイスラエルのネタニヤフ首相がオマーンを公式訪問し、カブース前国王と会談した。この会談が、今年続いたUAE(アラブ首長国連邦)やバーレーンなど湾岸アラブ諸国とイスラエルとの国交正常化の始まりとなった。前国王の死によってイスラエルとの国交正常化は一旦停止したが、友好関係は続いている。

一方でカブース体制は、政府に批判的な言論や報道を認めない強権政治を行った。

2011年1月のいわゆる「アラブの春」に影響され、首都マスカットなど国内の数カ所で、若者たちによる平和的なデモが起こった。彼らは「腐敗撲滅」「真の議会の設置」などを求め、一部では軍隊が出動して制圧し、死傷者が出る事態になった。

前国王は2011年4月に「アラブの春」に参加した若者たちの意見表明や連絡の手段となったツイッターやフェイスブックなどSNSの取り締まりのための「サイバー犯罪取締法」を国王の勅令として出し、5月にはSNS活動家の大量逮捕に乗り出した。

2016年、国際的人権組織「ヒューマン・ライツ・ウオッチ(HRW)」がオマーンを含む湾岸アラブ諸国6カ国で拘束されている140人の政府批判活動家を網羅する告発報告書を公表した。オマーンからは改革支持の活動家12人が掲載された。その報告書の中で、2014年にオマーンを訪れた国連の人権報告官が「改革を語ろうとしたり、動こうとしたりする者を恐れさせ、黙らせる政治文化がいきわたっている」と述べている。

安倍晋三首相(当時)と会談したオマーンのハイサム国王(右)=2020年1月14日、マスカット 代表撮影

安倍晋三首相(当時)と会談したオマーンのハイサム国王(右)=2020年1月14日、マスカット 代表撮影カブース国王の後を受け継いだハイサム国王は前国王の下で自身が策定を主導した脱石油を打ち出した経済社会改革案「オマーン・ビジョン2040」の実施を掲げた。教育、行政、財政、雇用などの柱があるが、2020年度予算で歳入の72%を占める石油・ガス輸出に依存する経済からの脱却を目指すものである。オマーンは石油の採掘可能年月が2017年時点で15.2年であることから、この20年で産業や労働の脱石油化を達成することが現実の課題となっている。

脱石油化と並ぶ課題が人口が急増している若者への対策である。オマーン人の年齢中央値は30.6歳で、30歳以下の人口が67%を占める。失業率は2020年は平均2.6%だが、15歳~25歳に限ると、国際労働機関(ILO)の推定で13.7%へと跳ね上がる。コロナ禍以前の2019年も13.1%と高かったが、都市封鎖などコロナ対策によってさらに上昇した。政府としては「アラブの春」が再来しないように、若者たちの不満を抑える雇用創出策が必要となる。

そこで出てくるのが、人口の45%を占めるインド人やバングラデシュ人など外国人労働者をオマーン人に置き換える「オマーン人化」政策だ。1990年代からこの政策を進めて、外国人労働者をオマーン人に置き換えてきた。現在、政府関係職員ではオマーン人の割合は82%に達しているが、民間部門では約15%にとどまっている。政府は4月末、コロナ感染拡大による失業者増加への対応として、国営企業に2021年7月までに管理職も含めて外国人スタッフをオマーン人に入れ替えるように国王の勅令を出した。国営企業には約80万人のインド人が働いているとされる。

「オマーン・ビジョン2040」では民間部門

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください