なぜ右翼の言論・運動が政治的に成功し、そしていま危機にあるのか

2020年12月22日

およそ8年にわたる安倍長期政権の幕が閉じるとともに、政権支持基盤の編成、すなわちヘゲモニーブロックが再編を余儀なくされている。

政権移行に伴う基盤の再組織化にてこずる菅政権が迷走を続けている一方で、安倍政権を支えてきた右翼勢力もまた深刻な危機のさなかにあるといえる。この間われわれがネット上で目にしている右翼の姿は、安倍政権下での栄光の姿、すなわち統治権力と強く結びつき、言論界を制覇し、野党政治家を粉砕する雄姿ではない。陰謀論に染まり、本来の敵である左派・リベラルそっちのけに内紛を繰り広げる醜態である。

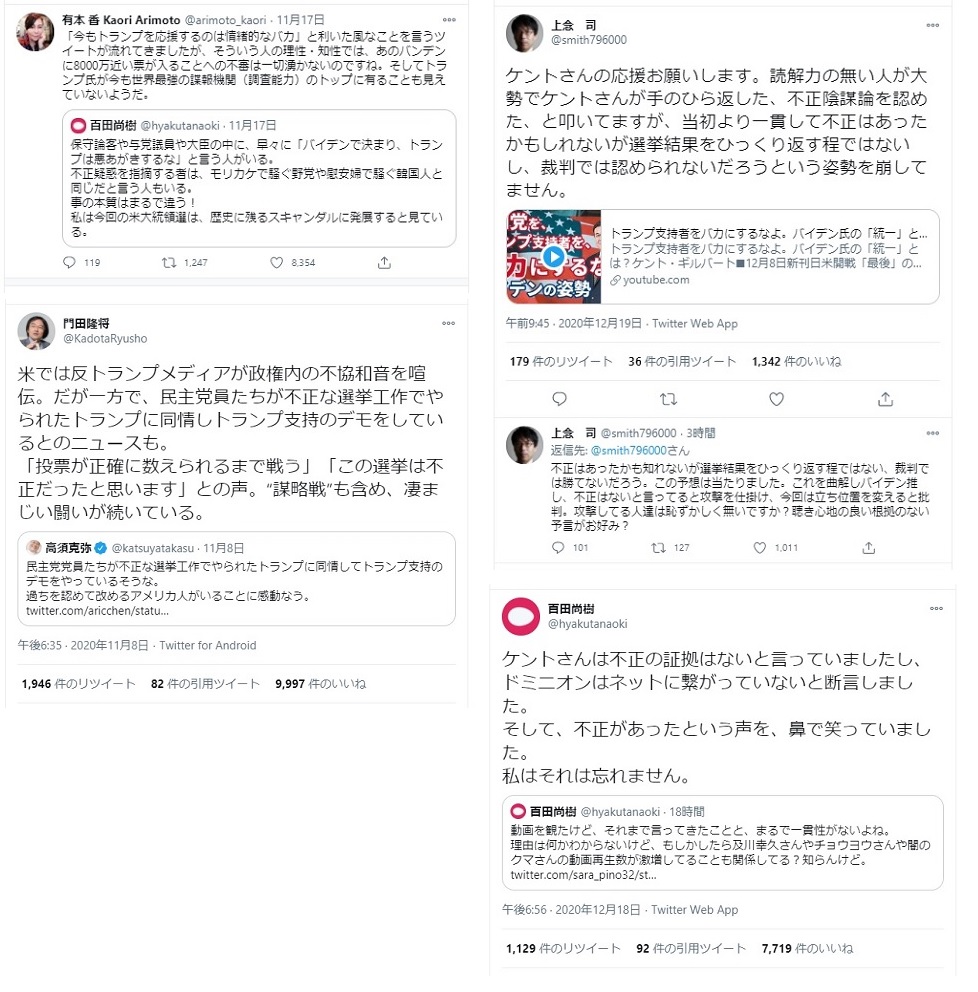

「不正選挙」をめぐる右派論客たちのツイート

「不正選挙」をめぐる右派論客たちのツイート

安倍前総理と親交が深かった百田尚樹、有本香氏ら右派言論人が、Twitterでアメリカ大統領選の不正選挙を唱え、それに異を唱えた上念司らもう一方の「常識的」右翼言論人がネット右翼に攻撃されるという事態をまのあたりにすると、古い世代ならば先鋭化・過激化の末に内ゲバを繰り広げて壊滅していった新左翼の運命を思い起こすだろう。

なるほど、ひとつの運動体が末路を迎えていく軌跡という点では、いまの右翼とかつての新左翼には似ているところもある。だが今の右翼は、新左翼とは異なり統治権力と固くむすびついていた。さらに、右翼の過激化、先鋭化は十数年前から生じており、第二次安倍政権より以前から「在特会」をはじめとする行動右翼は街頭に進出し、ヘイトスピーチをまき散らし、脅迫、扇動を伴う刑事事件を引き起こしていた。

しかもこうしたヘイトスピーチには2013年頃から対抗的な社会運動が台頭し、世論を動かすことで政府、自治体でヘイト規制の法律や条例が制定されていった。また、与党自民党でも杉田水脈議員ら右翼議員の言動には幅広い非難が巻き起こっていた。つまり世論は必ずしも右翼言論や運動に制覇されたわけではなかったのだが、にもかかわらず「嫌韓」「嫌中」「反左翼・リベラル」といったテーマでは、先鋭的か穏健かにかかわりなく右翼は結束し、とりわけネット空間では言論を制覇していたのだ。

言論や運動の先鋭化・過激化は、統治権力と結びついている右翼の政治空間を崩してしまうリスクを常に伴っている。にもかかわらずなぜ秩序は保たれていたのだろうか。そしてなぜいまその秩序が崩壊しつつあるのだろうか。このように右翼の言論、運動そして政治については考察すべき論点は数多くある。

安倍長期政権が終わり、時代の一区切りがついた今こそ、「なぜ右翼の言論、運動が政治的に成功し、そしていま危機にあるのか」について考察する地点にあるといえる。本稿では右翼についての社会学者らの優れた研究を参照にしつつ、この問題にかかわるいくつかの論点について考察していきたい。

最近の右翼言論についての話題の中心はいうまでもなく「アメリカ大統領選は不正選挙でありトランプは勝った」という陰謀論の席巻である(以下では「トランプ勝ち組陰謀論」とする)。社会学者鳥海不二夫の調査によると、日本の「トランプ勝ち組陰謀論」ツイートは、10万アカウントによる約58万ツイートの集団によってなされたという。そしてこの「トランプ支持層」のうち6割超が安倍晋三前総理を支持する「保守系アカウント」だったという(注1)。

10万アカウントだと日本のツイッターユーザーの1%にも満たないが、数十万フォロワーを持つ右翼言論人がこの陰謀論を扇動し、エコーチェンバー現象を引き起こすことでこのムーブメントは成立したのである。ただこのムーブメントに批判的な保守系アカウントも多数存在しており、この陰謀論に加担する言論人、アカウントは「限界ネトウヨ」と名付けられた。つまり「もう限界値を超えてしまい、後戻りできないところに行ってしまった残念な保守」と

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください