菅義偉総理が打ち出す不妊治療の推進がますます女性を追い込むことがないように

2021年01月08日

「コロナ後」の新しい世界の社会経済システムを考え直す「グレート・リセット」の観点から、女性にからむ様々な問題を取り上げる連載「『グレート・リセット』と女性の時代」。2回目の今回は女性が子どもを産むことについて論じます。

いろいろな人がいて、いろいろな生き方があっていい、とよく言われます。でも、それが許されないような社会が厳然とあるから、ことさらに「多様性が大事」と言っているようにも見えなくもない。

たとえば、LBGTの人が結婚して子どもを育てることを受容しない声が少なくないのは、人々の意識の中に「アンコンシャス・バイアス」、つまり無意識の偏見があるからです。そしてこれは、いろいろな生き方の阻害要因になっています。

もちろん、LGBTの人には生産性がないと言った人は、国のためには生産性を上げることが大事だという、彼女なりの国への善意から、そういう発言をしたのかもしれません。ただ、この善意が曲者です。往々にして、狭い視野に基づくものが多い。

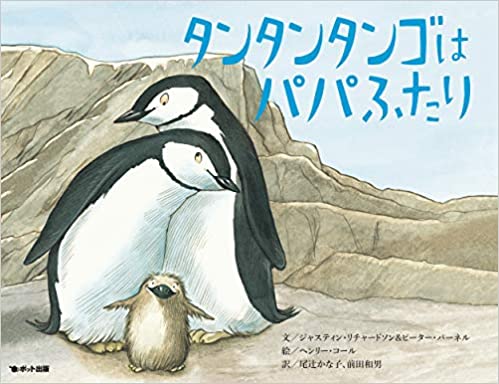

「タンタンタンゴはパパふたり」(ポット出版)

「タンタンタンゴはパパふたり」(ポット出版)

菅義偉総理が不妊治療に助成することを打ち出し、高額の治療費に悩む人たちに朗報となっています。これは確かに善意からのものでしょう。ただ、この善意が産めない人への大きなプレッシャーになってもいるのです。

菅義偉首相=2020年12月14日、首相官邸

菅義偉首相=2020年12月14日、首相官邸2007年、柳沢伯夫厚労大臣(当時)が島根県の講演で、「機械とか言うと申し訳ないけど、女性はもう一人くらい頑張って産んでもらわないと」といった趣旨の発言をして大きな問題になったことがありました。

柳沢さんは女性蔑視の視点などない人ですし、言葉尻を捉えて大仰に騒ぎ立てるのはいかがかという意見もありましたが、女性たちの怒りは爆発しました。それは柳沢さんに対するというより、政府の無策に対する怒りでした。

1989年、日本の合計特殊出生率が丙午の年より低い1.57となり、列島を「1.57ショック」という言葉が駆け巡りました。

それから、20年近くの年月が経っているのに、政府は子どもを産み育て易い環境作りなんて何もしていないじゃないの。それでいて、もう一人産め、ですって?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください