格差拡大とそれをもたらした社会構造にメスを入れてニューノーマルの道に向かえ

2020年12月23日

日本ではいま、憂慮にたえない事態が続いている。来ることが分かっていた新型コロナ感染の「第3波」に対する備えが、いまだにできていないのだ。

コロナ禍は、もともと立場の弱い方々に、多大な影響を与える。2020年の年の瀬、「第3波」のただなかで、多くの人々の命とくらしが、危機にさらされている。

とにかく人々の命とくらしを守ることに、政府も自治体も社会全体も集中するべきである。

総務省の労働力調査によると、10月の就業者数は前年同月比93万人減だが、その大半は非正規労働者で、85万人減と8ヵ月連続で大幅な減少となっている。85万人のうち53万人は女性である。収入の落ち込みも女性の方が大きい。

そんななか、自殺者の数が目に見えて増えている。7月から11月まで連続5カ月、前年を大きく上回っているのは深刻だ。とりわけ10月は全体で4割の増、女性については8割増だ。この異常とも言うべき数値が、現状の厳しさをまざまざと示す。

振り返れば、新型コロナが広がり始め、政府が対策に乗り出した頃、自殺者の数は前の年に比べて減少していた。それはおそらく、政府の様々な施策検討の様子が、ある意味で、わかりやすく、世の中にみえていたからではないか。10万円給付をはじめ、進め方の稚拙さはあったものの、給付・貸付等の対応策が連日報道されたこともあり、「政府は手を差し伸べてくれる」という期待感があったのだと思う。

しかし、それらが一巡してしまった今、多くの方々が袋小路に追い込まれている。10万円給付も一回きりで、貸付は返済を迫られる時期を迎えつつある。政府は、あらためて、だれ一人取り残さないという明確なメッセージを発し、具体的な追加施策を講じるべきだ。

2020年度第1次補正予算では、国民1人あたり一律10万円の給付金支給が盛りこまれた

2020年度第1次補正予算では、国民1人あたり一律10万円の給付金支給が盛りこまれたしばらく前から「自助・共助・公助」に関する議論が盛んだが、「自助」だけではいかんともしがたい目の前の危機に対して、「共助」の世界は様々な形で手を差し伸べている。

2008年のリーマンショックのときには、「年越し派遣村」に象徴される種々の支援活動が行われたが、コロナ禍においては、「三密」になるので同様の取り組みは難しい。だが一方で、日常的な「共助」の取り組みの実力は向上し、オンラインによる情報共有も「派遣村」当時とくらべて、相当程度進んできている(※1)。袋小路に追い込まれている方々には、ぜひ、「共助」の広がりを知ってもらいたい。

※1

〇新型コロナウィルス労働相談Q&A、各種支援制度の相談窓口

〇連合ネットワーク会員サイト「Work-Q」(働くみんなの連合サポートQ)

また、「共助」に対する支援強化はボランタリーに進んできているが(※2)、政府・自治体からも、フードバンクに対する支援や、宿泊場所・避難場所の確保を行う福祉事業団体・NPOへの支援として、機動的な財源投入が行われるべきだ。生活保護の円滑な適用やセーフティーネットの強化など、「公助」の本務に取り組むことは当然として、今そこにある危機に対して、できること・やるべきことに踏み込むときである。

※2

〇連合「ゆにふぁん」 新型コロナウイルス対策支援 紹介ページ

〇労働者福祉中央協議会(中央労福協)「ろうふくエール基金」紹介ページ

リーマンショックの年末、開村した年越し派遣村。入村手続き窓口には行列ができた=2008年12月31日、東京・日比谷公園

リーマンショックの年末、開村した年越し派遣村。入村手続き窓口には行列ができた=2008年12月31日、東京・日比谷公園医療崩壊の危機とはすなわち、人々の命を守っている方々自身が直面している危機でもある。最前線で懸命に努力されている医療従事者・介護従事者へのサポートを徹底していく必要がある。

病院や介護施設で働いている方々は、通常の時期にはなかった業務が、感染症対策とのからみで非常に増えていると聞く。長期間の緊張の連続で、疲弊の蓄積は相当なものであり、マンパワーの応援体制は喫緊の課題だ。

そもそも、PCR検査・抗原検査という、安心感を明確にしうる態勢が依然として不十分では話にならない。本来なら、検査による安心感の担保を人々に広く行きわたらせることが必要だが、当面は医療や介護の態勢を守らなければならず、それらの現場の方々や感染リスクに立ち向かわなければならない仕事に従事される方々が優先的に検査されるようにすべきだ。

そして、この先「第3波」を乗り越えた段階で、本来の、誰しもが普通に検査が受けられる体制を、今度こそ構築してほしい。そうでないと、本格的な経済の復旧にはいつまでたっても進まないし、次の感染リスクの波が来れば、また同じことの繰り返しになってしまう。

今回のコロナ禍の特徴は、影響の多寡に偏りが見られる点だ。特定の業種・業態への打撃の大きさが目につく。

飲食・宿泊、観光、交通、航空などは、例年なら年末年始はかき入れ時のはずだが、今年は寒々とした状況だ。「Go To キャンペーン」の先行きも定かではなく、事業者の方々の苦労は察するに余りある。各業界の直近のニーズに基づいて、直接的な支援の追加措置・緊急措置が講じられることが必要だ。

他の業界も含めて、先を見通すのは容易ではないが、いずれにしても雇用の死守こそが生活防衛の基本であるのは論を待たない。これまでの緊急対応策をみると、雇用調整助成金の対応や特例措置の適用などで、一定の効果はあったと考える。

とはいえ、これらはあくまでも緊急対応であり、ウィズコロナ、そしてポストコロナを見据えると、緊急対応だけではなく、もっと踏み込んだ対策が不可欠だ。人々は、雇用と生活の展望が持ててはじめて財布のひもを緩めるのであって、このままでは本格的なデフレに舞い戻ってしまう。

我が国は、国費の全体財源のなかで雇用対策費が占める比率が、通常時においても先進諸国にくらべてかなり低い。生活保障を担保しつつ、職業教育や就労支援、雇用のマッチング、それらの強化や枠組みづくりに必要な財政対応が必要だ。地方への財源投入もまだ不十分だ。人々の不安の解消こそが最大の経済対策であることを忘れてはならない。

今、日本社会の最大の課題は、今回のコロナ禍が、不安定な働き方の方々、立場の弱い方々に偏って影響が出ていることをどう受け止め、改革の力につなげていくかに尽きると言って過言ではない。

日本全体の失業率自体は、雇用調整助成金や特例措置によって、見かけ上は一定程度の上昇にとどまっているが、小規模の企業で働く方々や有期雇用、短時間就労、契約労働等の方々に、じわじわと深刻な影響が出てきている。くわえて、いわゆるフリーランスや「あいまいな雇用」といわれる形態の方々、さらに学生や外国人労働者など、雇用保険や様々な社会保険制度の対象になっていない方々の問題が一挙に顕在化している。

これらのことは、既に日本社会のなかで内在していた問題である。それがコロナ禍で一挙に膨れ上がったのだ。足もとで流れる血を止めるため、緊急対応を途切れさせないことはもちろんだが、さらに踏み込んで、持続可能性を担保しうる施策に今こそ踏み込むべきだ。

生活保障、職業教育によるスキルの取得、就労支援・雇用のマッチングをパッケージにした制度とし、雇用不安をなくしていくことが欠かせない。今のままでは、雇用もダメ、賃金もダメという事態に陥り、本格的なデフレを再び招来しかねない。

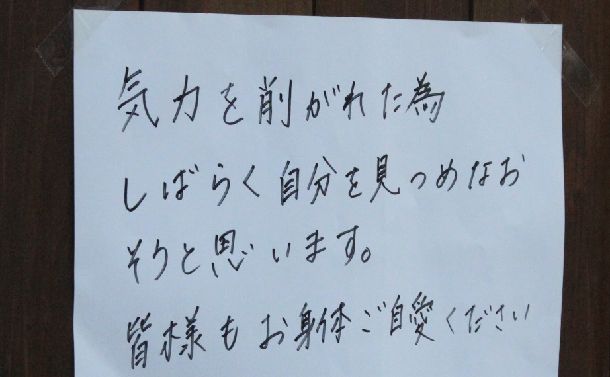

年の瀬、繁華街の飲食店に貼り出された自主休業を伝える紙=2020年12月15日、大分県別府市北浜

年の瀬、繁華街の飲食店に貼り出された自主休業を伝える紙=2020年12月15日、大分県別府市北浜こうした雇用のセーフティーネットのパッケージは、自助・共助・公助がしかるべく調和して機能を発揮することで、大きな力を生み出していく。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください