司法が立法や行政に厳しく対峙できなければ、ニッポンの「病」はいつまでも治らない

2020年12月25日

グローバルな権力関係を問う地政学を研究していると、国際比較が大変に役に立つ。各国の政治や経済にかかわるさまざまな指標を比較考量することで、国際関係上の変化を読み取ることが可能となるからだ。もちろん、為替レートの設定の困難といった問題があるために、あくまで相対的な関係しか分析できないが。

こんな研究を長年している筆者にとって、司法制度の国際比較が極端に少ないことが悩みの種となっている。とくに、日本の司法制度を他国と比較した信頼できる調査はほとんど見かけない。まるで、国際比較を忌避することで日本の司法制度の後進性を隠蔽しようとしているのではないかと思えてくる。

ここでは、2002年9月に欧州評議会・閣僚委員会によって設置された「欧州正義効率委員会」(CEPEJ)が欧州評議会の加盟国やオブザーバー国(合計45カ国)について2018年のデータに基づいて比較した報告を紹介し、司法制度の国際比較の重要性を指摘したい。そのうえで、情報隠しによって不透明なままの日本の司法制度が時代錯誤であり、それが日本の立法や行政における腐敗の温床になっているという「ニッポン不全」について論じてみたい。

まず、司法制度を国際比較するうえでの困難について確認しておきたい。

欧州諸国には、ゲルマン法によって影響を受けたとされるオーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、モンテネグロ、北マケドニア、ポーランド、セルビア、スロバキア、スロベニアがあるほか、ノルド法、コモンロー(伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたなかで発達した法分野)、ないしナポレオン法によって影響を受けたベルギー、デンマーク、フランス、アイルランド、イタリア、マルタ、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国がある。法制度のそもそもの違いが現代にまで影響をおよぼしているために、司法制度の比較自体が難しいのである。

それでも、違いは違いとして現状を分析することに意味がないわけではない。各国の司法制度が互いに影響し合っている以上、その比較考量は21世紀の現実に即応した制度に互いの制度を改めるための論点を提供してくれる。

たとえば、裁判官の人数を比較してみよう。といっても、裁判官には、①裁判官として採用・訓練・報酬を受けた、その職務を恒久的に遂行する専門裁判官、②裁判官としての職務を恒久的に遂行するわけではない、臨時の専門裁判官、③専門裁判官、仲裁人、陪審員の範疇に属さない非専門裁判官――がいる。

ここで、①の裁判官の住民10万人あたりの人数を示した図1をみてほしい。興味深いのは、イングランド・ウェールズの3.1人、デンマークの6.5人に対して、セルビアは37.1人、ブルガリア31.8人、ハンガリー30.2人といった具合にきわめて多数の専門裁判官がいる国があることだ。こうした違いは前述した法制度の差異に大いに関係しているのかもしれないが、一部の国では裁判官の人数が多すぎるのではないかといった議論が可能になるだろう。

図1 住民10万人あたりの専門裁判官の人数 (出所)European judicial systems CEPEJ Evaluation Report: 2020 Evaluation cycle (2018 data), Part 1, Tables, graphs and analyses, Council of Europe, 2020, p. 46.

図1 住民10万人あたりの専門裁判官の人数 (出所)European judicial systems CEPEJ Evaluation Report: 2020 Evaluation cycle (2018 data), Part 1, Tables, graphs and analyses, Council of Europe, 2020, p. 46. 同じく、住民10万人あたりでみた検察官の数を比較するとどうなるだろうか。それを示したのが図2である。ここで注目されるのは、旧ソ連地域における検察官の相対的多さである。ロシアは住民10万人あたり23.5人であり、フランスの3.0人、イタリアの3.7人、イングランド・ウェールズの4.2人などと比べると、きわめて検察官の数が多いという印象を受ける。共産主義イデオロギーを思想監視と弾圧によって守ろうとしてきたソ連時代の司法制度がいまも息づいているとみて間違いあるまい。エストニアのように、その危険に気づき改革に着手できた国では、検察官の数は住民10万あたり12.8人まで減少したが、司法改革が進んでいないラトビアは23.5人、リトアニアは23.8人であり、ウクライナの25.1人、モルドバの24.2人も司法改革の遅れを示している。

図2 住民10万人あたりの検察官の人数 (出所)European judicial systems CEPEJ Evaluation Report: 2020 Evaluation cycle (2018 data), Part 1, Tables, graphs and analyses, Council of Europe, 2020, p. 57.

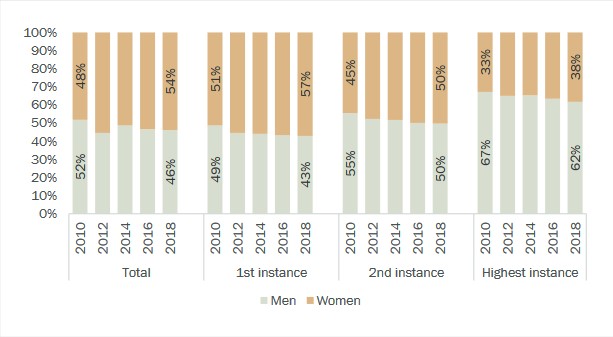

図2 住民10万人あたりの検察官の人数 (出所)European judicial systems CEPEJ Evaluation Report: 2020 Evaluation cycle (2018 data), Part 1, Tables, graphs and analyses, Council of Europe, 2020, p. 57. このように、司法制度を国際比較してみると、司法制度改革にかかわる重大な論点がより明確になることがわかるだろう。そこで、つぎに女性の司法進出について比較してみよう。図3は専門裁判官の性別・審級(第一審、第二審、最高審)別分布割合(%)の2010年から2018年までの変遷を示している。総じて、女性の割合が上昇しつつあるのがわかる。だが、最高審における女性の割合は過半数に達しておらず、男女平等という観点からみると、まだまだ改善の余地があることがわかる。

図3 専門裁判官の性別・審級別分布, 2010-2018 (出所)European judicial systems CEPEJ Evaluation Report: 2020 Evaluation cycle (2018 data), Part 1, Tables, graphs and analyses, Council of Europe, 2020, p. 64.

図3 専門裁判官の性別・審級別分布, 2010-2018 (出所)European judicial systems CEPEJ Evaluation Report: 2020 Evaluation cycle (2018 data), Part 1, Tables, graphs and analyses, Council of Europe, 2020, p. 64.性別をみると、専門裁判官の女性の割合がもっとも高い国は、「クロアチア、ハンガリー、ラトビア、ルクセンブルク、ルーマニア、セルビア、スロベニアであり、すべての専門裁判官の3分の2以上が女性である」と報告書は指摘している。一方、アルメニア、アゼルバイジャン、アイスランド、アイルランド、イングランド・ウェールズ、北アイルランド、スコットランドでは、女性の比率はまだ40%を下回っている。一般的に、コモンローの国々では、司法職に男性の割合が高いことがつづいているようにみえる。

検察官の性別を比較すると、2018年の平均で女性が52%、男性が48%となっている。国別にみると、3分の2以上が女性なのは、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、スロベニア、イスラエル(オブザーバー国)だ。女性の割合が40%を下回っているのは、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、モルドバ、トルコ、ウクライナ、モロッコ(オブザーバー国)だ。

なお、東欧諸国の女性の割合が高いのは、これらの国がソ連圏にあった結果、共産主義下の司法制度の影響を色濃く受けてきたことが関係して

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください