2020年12月30日

12月30日に公開した本記事の本文中、「東京瓦斯」とあったのは「日本瓦斯(ニチガス)」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。(編集部)

「電気ご使用量のお知らせ(検針票)に関する重要なご案内」なるチラシが筆者の自宅にも届いた。東京電力の小売電気事業を担う東京電力エナジーパートナーなる会社が検針票とともに、契約件数の多い「従量電灯B」など規制料金プラン(電力自由化前から存在する一般的な料金プラン)の契約者宅の郵便受けに投函したものである。

チラシには、「2021年2月分より、紙の検針票のお届けを終了し、電気料金・電気ご使用量などのご確認はWebにてお願いすることにいたしました」とある。ついては、パソコンまたはスマートフォンにより確認ページにアクセスしろというのだ。だが、QRコードはあっても、サイトのアクセス先が書かれていない。パソコンでアクセスしたければ、自分で調べろというのだから、開いた口が塞がらない。顧客の意志を無視した問答無用の「命令」のような印象を強く受ける。紙の検針票を希望する場合には、電話しろというのも、電力会社の身勝手な姿勢を示している。

筆者の東京の自宅に届いた東電のチラシ

筆者の東京の自宅に届いた東電のチラシ東電が受けるメリットに対して、顧客が受ける「機会損失」(いちいちパソコンやスマートフォンを使って料金や使用量を確認しなければならなくなるという時間に伴う経済上の損失)についての配慮がまったくない。本来であれば、検針票をなくすことに応じた顧客にその分、料金の一部値下げがあって然るべきだろう。顧客は機会損失に見合った補償を東電に要求できるはずだ。ところが、東電は問答無用のかたちで自分たちが勝手に決めたことを顧客に無理強いしようというのである。

おまけに、今後も紙の検針票の継続を希望する者には、顧客のほうから連絡しろと強制している。しかも、今後、検針票希望者には、発行手数料110円を徴収しようとしているという東電の計画については、チラシには何も書かれていない。

東電は顧客にきちんと説明することで、顧客の理解を得る努力をしているとは言えない。とくに、すでに導入が完了しつつある「スマートメーター」と今回の措置との関係を説明すべきではないか。

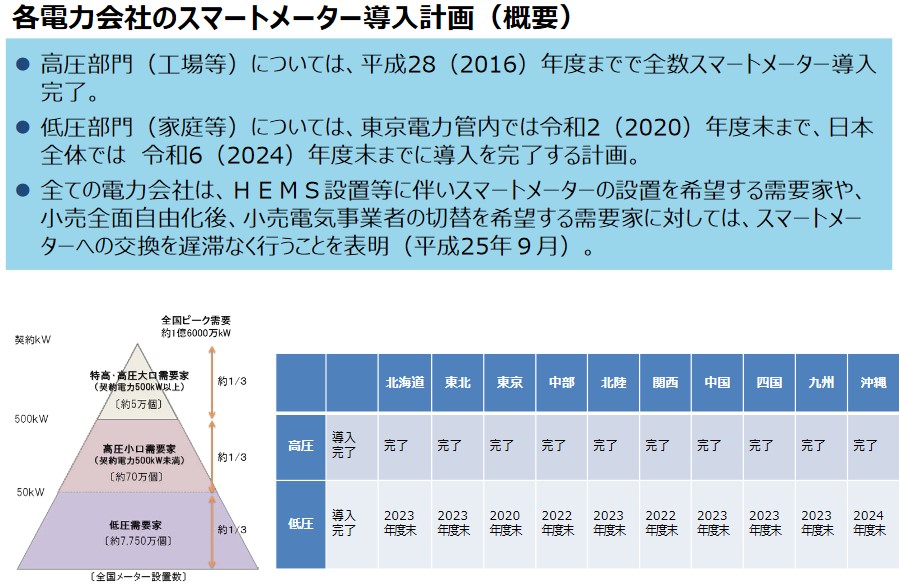

スマートメーターは、毎月の検針業務の自動化や電気使用状況の見える化を可能にする電力量計のことを意味している(図1を参照)。従来のメーターの検定有効期間(10年)満了に伴う定期的な取り替えや、新築などに合わせての設置が進められてきた。その結果、下に示した図2のように、東京電力の場合、低圧部門の家庭向けのスマートメーターの設置は2020年度末に完了する予定である。日本全体では、2024年度末の導入完了が計画されている。

図2 各電力会社のスマートメーター導入計画(概要)

図2 各電力会社のスマートメーター導入計画(概要)つまり、東電の場合、スマートメーターの導入によってもはやいちいち検針に出向く必要がなくなり、検針票を発行する手間が省ける状況に近づいていることになる。ゆえに、検針票の発行も停止したいと考えているのだ。

不可思議なのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください