アントを含むアリババ集団は中国政府の意を受けた企業として成長を続ける?

2020年12月27日

今年の11月3日、中国のIT大手アリババ傘下のフィンテック会社アントの上場が、予定の2日前になって突如、延期となった。今後、株式を公開するためには、一度は承認をしていた証券監督管理委員会等からの新たなGOサインを待つ必要があるが、12月24日には中国人民銀行と銀行保険監督管理委員会もアントへの指導に乗り出した。また、独禁法を所管する国家市場監督管理局もアリババ集団を調査し始めたことを認めた。

アントの上場はなぜ、止まったままなのか。本稿では、その概要や背景について敷衍していくが、その前に日本や欧米のメディアが誤解している点に触れておく。まず、中国は共産党が支配する共産主義国なので、資本主義国の常識で理解しようとすることには無理がある。特に、今回のアントのような民間企業への規制の目的やその問題を資本主義国の物差しで測ることは意味がない。

また、日本の場合、かつては自ら導入した金融規制に類似した行為を、中国の金融当局が行っている場合も少なくないため、現在は欧米に近い制度にあるからと言って、自分達が通過してきた道のりを完全に忘れて、後追いの中国を批判することは正しいとは思えない。

以上を踏まえたうえで、まずはアントという会社について述べたい。

アントは、「デジタル・金融テクノロジー・プラットフォーム」を主たる事業とする会社で、もともとはアント・フィナンシャルという名前だったが、上場を控えた本年7月に社名変更した。

社名変更の理由について、中国の金融当局は、技術会社であることを前面に打ち出すことで、金融会社に伴う規制を回避する目的もあったと見ていたようだ。

アントの与信額は、同社の発行目論見書によると、2017年には年間2.1兆元(33兆円)に上り、世間の目もここに集中していた。日本でもメディア等が「芝麻信用(多くの人に少額を貸し付けるマスタイプのマイクロファイナンス型与信のこと)」がアント躍進の原動力だと注目していたのは記憶に新しい。

このため、上場延期を決めた中国の金融当局の判断理由も、これに関連するとされた。

くわえて、アントのオーナーであるジャック・マー氏が、上場予定日の前に中国の金融規制に対する批判とも受けとれる発言をしていたことも、この見方を後押しした。

この見方は間違いではない。だが、アントの貸借対照表に掲載された額は与信額の2%に過ぎない点を見落としている。

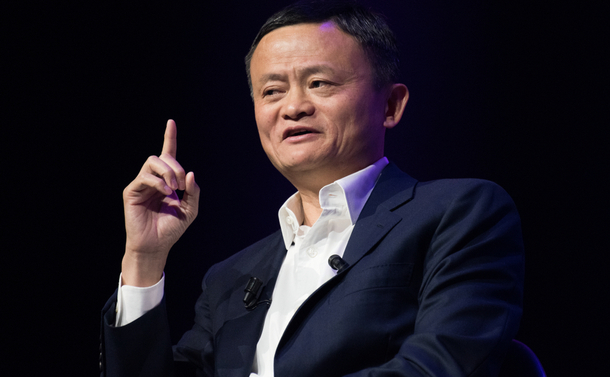

アリババのジャック・マー会長 Frederic Legrand - COMEO/shutterstock.com

アリババのジャック・マー会長 Frederic Legrand - COMEO/shutterstock.comアントはオンラインモールであるタオバオ(アリババの子会社)の「独身の日」セール等で買い物をする若者を、新たな与信先として開拓する。その与信は、アント内の金融会社である花唄(最長30日間まで無利子の融資で日本の消費者金融に相当)や借唄(アリババ集団でクレジットカードを使う場合のキャッシング・サービス)が行った後に、既存の銀行に移管するか、与信のための審査手続き等を行うだけで、最初から融資するのは既存の銀行というシステムを採っている。

発行目論見書から見て取れる融資金利は年間約11%。既存の銀行に聞くと、アントに支払う手数料は当該銀行の貸出収入(融資金利x金額x期間)の15%とのことだったので、2017年のアントの年間与信関連収入(銀行の貸出収入x15%)は346憶元(5400億円)だったと推計できる。勿論、これ自体が巨額な収入だ。

また、アントは保険商品および投資商品の販売手数料も増やしている。発行目論見書上はこれらの合計で営業収益の4割を占めていたが、上場直前の本年上期は6割強にまで増加していた。しかも、そのうちの4割は中小零細企業や個人向けだった。

このように、アントでは、これまで対象外とされてきた小口先を対象とした金融商品販売関連の収入の伸びが非常に大きい。つまり、与信関連のみで言えば、残高をあまり持たないことで金融規制上の必要な資本を少なく抑えて、既存の銀行から受け取る手数料で巨額な収入を稼ぐというのが、アントのモデルだと言える。

さらに、これに保険と投資の両商品を加えた全体としては、主として既存の銀行等が対象としてこなかった相手に対し、デジタル化したプラットフォームでマス販売することで、手数料を稼ぐビジネスモデルの会社なのである。

要は、業務遂行のためにテック(Technology)を使う企業ではあるものの、その実態はフィン(Finance)企業だと考えるべきだろう。

アリババの「独身の日」セールでの流通総額を示す画面=2020年11月11日、浙江省杭州

アリババの「独身の日」セールでの流通総額を示す画面=2020年11月11日、浙江省杭州こうしたアントのビジネスモデルを前提とすると、ジャック・マー会長が、上場予定日前に、金融技術は金融規制を凌駕するという趣旨の発言を行った理由も理解できないわけではない。

彼からすれば、アントが創出した新たなビジネス領域は、従来の金融規制が対象とはしないものだと考えたのだろう。しかも、それを人海戦術ではなくAIで行うわけで、規制がビジネスに追いつかない実態が一段と明確になっている。

しかし、実は、アントのビジネスモデルに組み込まれている複数の機能は、かつて日本の金融機関や消費者金融会社が行ってきたモデルでもあり、それをデジタル化したものに過ぎない。

例えば、若者や買い物のために一時的な借入れをしたい人向けのその場での少額の与信は、30年ほど前に関西の地銀が手がけたのが始まり。具体的には、対面審査ではなくファクスでの申請を前提とした簡易審査により数時間で与信決定するという、当時としては斬新なルールを導入した。

しばらくすると、この仕組みは消費者金融会社に採用され、銀行という敷居の高い組織まで行かなくても、街角の電話ボックス程度のスペース内で少額の借入を行うことが出来るようになった。

このモデルの鍵となる審査は、アントの花唄が行っているものと同じ。どこに勤めているか、学生かなど、真面目な生活を送っているかどうかを確認する程度である。違うのは、審査をするのが、人間がAIに変わっただけだ。

今や、日本でも多くの大手消費者金融会社が銀行系列の子会社となったため、日本の銀行は小口与信先の開拓を外出しせずに自社内に取り込んだと言える。ただし、日本ではアントほどのテクノロジー、つまりデジタル化が進んでいないが……。

日本では、現在までにこれらの小口金融サービス業が様々な規制を受けてきたことを考えれば、それをAIでデジタル化しただけであるアントが中国で金融規制を受けるのも当然だと言えるのではないだろうか。

ちなみに、アントの花唄が与信する際の年利は、日本での高金利に対する批判の歴史も参考としつつ11%になっている。これ自体は、日本の消費者金融の15%よりも低い水準である。

こうみてくると、アントは誰が何と言おうと、やはり金融業をやっている会社なのだ。

次に、アント上場延期の理由とも言われるジャック・マー会長の10月24日の発言を見てみよう。この発言がでた講演会には、前中国人民銀行総裁で、今は楼継偉元財政部長とともに中国の金融界の発展を指導してきた州小川氏をはじめ、金融関係者が一堂に会していた。

マー会長は、「バーゼル合意は老人クラブ」としたうえで、「中国の管理能力は高いが監督能力に劣る」、「銀行は考え方が古くて中国の金融は未熟」だと言い放った。そして、イノベーションがこれらを解決すると付け加えたのである。

読者の中に銀行関係者がいれば、この発言に同意することはあっても反対はしないのではないだろうか。しかも、少し前であれば、これは日本にも当てはまると感じたかも知れない。

確かに、バーゼル合意は金融システムの安全を守るために様々な資本規制のルールを定めてきたが、それが新たな金融サービスの発展に繋がったことはなく、「老人」という言葉は行き過ぎだとしても、銀行界の新陳代謝を拒んできたのは事実だろう。実際、バーゼルⅢは、欧州の金融のデジタル化を拒んでいるとの批判もある。

アリババのジャック・マー会長 Frederic Legrand - COMEO/shutterstock.com

アリババのジャック・マー会長 Frederic Legrand - COMEO/shutterstock.comちなみに、マー会長は同様の発言を他の場所でも行っていたという。しかし、これまでは共産党員でもある彼を、中国の金融当局がターゲットにすることはなかった。なぜか。

それは、アントのビジネスモデルが、習近平政権が前政権以前から引き継いだ課題、全国民の貧困からの脱出を実現するために必要だったからである。また、タオバオによる商品販売とアリペイによる資金決済サービスの提供により、インフラ整備の遅れた地域にも様々な商品が行き渡ることになり、紙幣が国外に持ち出されるという話も激減した。

アリババの成長は中国経済の発展を助けたのである。

しかも、アントのモデルは、インドやミャンマーなどのアジア諸国でも導入され、一帯一路政策も相まって発展途上国に広がりつつある。

アントはAI機能を駆使した審査で、従来は銀行が相手にしなかった層まで開拓して「金融インクルーシブ(若者や貧困層まで含めた全ての人に金融機能を提供するようとすること)」をかなり実現してきた。

この動きが、中国内だけでなく世界に広がることは、世界で銀行口座を持てない17億人(うち13%は中国内)の生活の向上にも繋がるという効果がある。それは、中国政府にも、また他の発展途上国政府にもプラスのはずだ。

従って、11月3日の突然の上場延期発表の際、世界のメディアから出た「マー会長の金融当局への批判などの態度への怒り」という指摘は、筆者は当たっていなかったと感じる。

習近平主席は、12月16日から18日まで行われた経済工作会議の場で、「独占禁止と資本の無秩序な拡大防止」の重要性を説き、同時に中国が必要とする「国家、政治、政権」の三つの安全について触れた。

その前の12月8日には、中国銀行保険監督管理委員会の郭樹清主席が「大手ハイテク企業が金融やテクノロジーの分野を横断的に支配する場合のシステミックリスク」について「Too Big Too Fail」だと発言し、アリババ集団とアントの規制について示唆していた。

同11日には政治局会議で「独占禁止と資本の無秩序な拡大防止」が話題に取り上げられ、同14日にアリババとテンセントが小さな問題でペナルティを受けるという処分が行われたうえで開かれたのが、この経済工作会議だったのである。

この一連の動きにより、アントがこれからどうなっていくかがある程度予想できる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください