新旧の性質をもった総合的社会問題であるコロナ禍を読み解くと見えてくるもの

2020年12月31日

菅政権が発足して3カ月が過ぎた。新政権への期待感で支持率が底上げされがちなハネムーン期間が終わったことになる。報道各社の世論調査では、ここに来て内閣支持率は急落し、社によっては4割を切り、支持率と不支持率が接近するまでになった。

政治学の学説として、国家的、社会的な危機に際して、政権支持が高まるという「旗下集結効果」が知られているが、コロナ禍の日本では真逆にも見える動きがこの間、観察されている。

閣議に臨む菅義偉首相(中央)。左は茂木敏充外相、右は麻生太郎副総理兼財務相=2020年12月21日、首相官邸、恵原弘太郎撮影

閣議に臨む菅義偉首相(中央)。左は茂木敏充外相、右は麻生太郎副総理兼財務相=2020年12月21日、首相官邸、恵原弘太郎撮影安倍政権末期において新型コロナウイルス感染症が発生し、初動の諸対応、緊急事態宣言の発出と解除が行われたが、内閣支持率は下降トレンドをたどった(一連の経緯は拙著『コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か』も参照)。菅政権でも短い期間ながら同様のイレギュラーな傾向を反復しているようにも見える。

コロナ禍と並行して、安倍政権終盤には政治スキャンダルが相次いだ。皮肉なことに政権継承を掲げた菅政権でも同様だ。

河井案里自民党参議院議員の公選法違反の有罪判決、大手鶏卵生産会社からの現金授受疑惑がある吉川貴盛元農相自民党衆議院議員の議員辞職、安倍前総理事務所のいわゆる「桜を見る会」疑惑に関連した前夜祭の費用の補槇疑惑での秘書の略式起訴など、古典的な政治とカネの問題が頻発している。

政府に対する不信と不満も日増しに強くなっている。また、厚労省の調査や精神保健福祉センターへの相談件数等を見ると、特に緊急事態宣言下などに不安も広がっている。

安倍政権のコロナ対策も必ずしも実態にそぐわず、メディアの論調も含めて根強く「後手」「小規模」の評価が示されるなど、総じて不満が強いものであったが、菅政権のコロナ対応についても否定的な評価が高まっている。

例えば、12月の朝日新聞社の世論調査によれば「Go To トラベル」の一時停止のタイミングは「遅すぎた」が79%だった 。NHKの12月の世論調査でもほぼ同様の傾向が示されている。政府のコロナ対応の評価は、10月世論調査では「大いに評価する」「ある程度評価する」があわせて54%、上旬に実施された11月調査では59.6%に上昇したが、12月に入って急落し40.5%になっている。「感染の不安」も「大いに感じる」「ある程度感じる」あわせて10月が78.5%、11月は79.3%だったが、12月には85.2%になった(注1)。

もちろんコロナ禍そのものも一向に収まる兆しは見られず、長期化に伴って過酷さを増している。一日あたりの感染者数などの重要指標はいまも更新を続け、医療関係者は医療崩壊の危機とその回避の要請、また外出自粛など社会活動を低下させる必要性を繰り返し訴えているが、政府の腰は重い。それどころか、総理をはじめ政治家の会食が相次いで報じられ、国民の怒りを買っている。

12月になって年末からの「Go To キャンペーン」一時停止をようやく決めた。感染拡大と、不安の拡大は表裏一体でありながら、しかし必ずしも「現実」と並行するのではなく、時にズレながら、時に呼応しながらいまも進行している。

(注1)NHK「選挙WEB 内閣支持率」

危機が長引くにつれ、市中経済への影響や倒産増加などが生じているとされ、確かに筆者の行動範囲のなかでも、空き店舗や閉店が目立ってきている。インバウンド需要を当て込んでこの間、国策として強力に奨励してきた観光、宿泊などの産業を筆頭に、航空をはじめとする交通、対面を伴うサービス業全般や飲食、また近年これも経営改革が推奨され民間主体が多いことが日本の特徴の一つとされる病院や診療所など、幾つかの産業では顕著な影響が明らかになっている。

新型コロナの影響で旅客需要が激減。羽田空港の駐機場や誘導路に駐機する旅客機=2020年4月15日、東京都大田区、朝日新聞社ヘリから、恵原弘太郎撮影

新型コロナの影響で旅客需要が激減。羽田空港の駐機場や誘導路に駐機する旅客機=2020年4月15日、東京都大田区、朝日新聞社ヘリから、恵原弘太郎撮影危機の長期化それ自体も、コロナ禍を事実上、社会学者ジグムント・バウマンがいうところの「管理できないもの」にしてしまっていて、感染に対する懸念や不安(「直接的不安」)とは別の経済的、文化的、そして政治的に再加工された「派生的不安」を惹起させている。そこに、政治への怒りや不信感が合わさっている。

失業率への影響を含め、過去の経済的激変と比べても、現状の経済的影響は限定的なものであるのに、株価でいえばアメリカの株高につられて高止まりしている。因果関係については慎重に検討する必要があるが、自殺者数の増加も観察されている。

一般に日本では男性の自殺が多いことが知られているが、若年世代や女性の自殺者数増化が報じられており、男性と比べて平均年収が少なく、非正規雇用者が多く、コロナ禍の制限をより強く受ける飲食、サービス産業などで働く人の多さとの関係が懸念される。

だが、よく考えてみれば、これらの問題は以前から指摘されていたともいえるという意味においては古い問題であり、構造的な問題といえる。

他方で、コロナ禍における社会問題の新たな側面としては、既存の社会問題におけるスパイク(大きな落差、格差のこと)が増幅、強化され、価値の(ときに擬似的)選択がしばしば強制的に迫られるように見えてしまうことである。

例えば、命と経済、どちらを優先すべきか。高齢者の利益と現役世代の利益のどちらを優先すべきかといった一見、真実味を持つ、しかし専門家らは否定するようなトレードオフ関係の選択肢を頻繁に見かけることになった。そして、そのスパイクがしばしば経済団体主導の政策誘導の産物だったことは、巧妙に不可視化されていた。

例えば、労働者派遣事業職種の範囲拡大をはじめ非正規雇用の拡大、東京五輪に向けたインバウンド拡大と需要増大を見越した「過剰」ともいえる観光・宿泊産業振興、医療現場のコスト削減と労働環境改善の遅延などを挙げることができるだろう。もし、これらの認知されてきた問題が適切かつ迅速に手当されていたなら、改悪されていなかったら、どうだっただろうか?

本連載を通して、そういったことを考える想像力を働かせてみてほしい。このように考えると、コロナ危機は新旧の性質をもった、そして経済にとどまらない総合的な社会問題としての様相を色濃くしているとみなすことができるだろう。

これまで普通であったことや「常識」が新しい不確実性を次々に増大させ、新しい不確実さはいつの間にか、終わりが見えない日常と化している。

それが我々が今生きる新常態の社会である。改めて、社会問題としてもコロナ危機を捉え、理解する必要性を感じる。そして、それらがなぜ、どのように生じているのか、「別の在り方」はありえたのかを考えるこ とに本連載の意図はある。

社会問題としてコロナ危機を捉えようとするとき、「政府がコロナ危機に際して、何を考え、どのような大局観のもとで、何をしようとしているのか」を合理的に見通し難いという、予見可能性の低下を指摘することができる。

直接的不安は人の自然感情であり、本能でもある。また、政治や行政に対する批判という意味でも完全に払拭することはできないし、そうすべきでもあるまい。他方で、派生的不安は理由を政治行政による要因と、メディア環境の複雑化等といった環境要因に大別できる。

少なくとも後者については低減、改善するようにアプローチすべきで、そのような指摘は過去の感染症拡大に際しても指摘されてきた。しかし、詳しくは後述するが、いまも法が求める最低限の対応がなされていないように思える。

もちろん政府の手の内を完全に明かすことは、政治行政情報が統治機構と社会のあいだでどうしても非対称にならざるをえない以上難しいが、相応の説明、説得、対話を行うことはできるし、本来そうあるべきだ。

もう少し付言するなら、それらが意図的かどうかにかかわらず十分になされてこなかったことが、政府の振る舞いの見通し難さに由来する不安となって政治不信を招来している。そして、現状では「自粛」と「要請」に強く頼らざるをえない日本型の感染症対策の前提としての国と社会の信頼関係を毀損してしまっていることは、今一度想起される必要がある。

コロナウイルス感染症という未曾有の規模の感染症に対する不安は、危機を眼前にしたときの、ある意味では当然の不安だが、政策や対処の先行きの不透明性に伴う派生的不安は、人為的に対処できる余地があるはずだからだ。

そのうえで政権に直結する要因として一つ指摘できるのは、新型インフルエンザ等対策特別措置法が定める基本的対処方針が、5月25日以来更新されていないことである。特措法は、次のように基本的対処方針を定めている。

(基本的対処方針)

第十八条 政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。

2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実

二 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針

三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項

3 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。(強調は引用者による)

この基本的対処方針は、第1波の際には3月28日に定められ、その後、5月25日まで7回更新されて現在に至っている(注2)。

むろん筆者の専門ではないが、現在の状況はとても2020年春先の、いわゆる第1波と同じ状況にあるようには思えないのだが、そもそも政府は公式には第2波、第3波という呼び方をしていない。「大きな流行」と言うばかりであって、少なくとも公式には連続的な流行とみなしているようだ。

なお、国立感染症研究所は、中国・武漢経由のウイルスと、欧州からの帰国者、入国者由来のウイルスに由来する「大きなインパクト」があったとし、「5月下旬〜6月中旬の起点2つを捕捉できていれば、7-9月の感染ピークは無かったかも」「もう少し努力すれば、ゼロ作戦を達成できていた可能性あり」と述べている(注3)。

朝日新聞デジタル「コロナ第2波、2系統のウイルスから再拡大 感染研分析」2020年11月12日

基本的対処方針の更新が3月から5月までの頻度と、その後、止まっている現状はどのように理解すべきなのだろうか。5月の状況や対処と現状が同じだとするなら、当時の更新頻度を念頭に置くと「改めて、同じであり、対処方針も同じなのだ」ということが確認されてもよいはずだし、異なるのであれば、詳細な状況の説明や、本来、特措法が求めるような今後の「対処に関する全般的な方針」が語られてもよいはずである。

ところが既知の通り、何も語られていないのが現状だ。危機渦中での政権交代は対策に非連続性が生まれるのではないかと懸念されたわけだが、現状、少なくともこの「語られなさ」は連続している。

筆者は、政府筋に近い研究者から、基本的対処方針について、「誰もそんなものを気にしていない」という話を聞いたことがある。それは政府がアドホックな対応をしているということでもある。「大胆」で「前例がない」という言葉も前政権のコロナ対応からよく聞いたが、それは見方を変えると思いつきであり、また非計画的なものであるということでもある。

3月下旬、外出自粛要請を受けて普段の週末よりも人影がまばらな東京・渋谷駅前のスクランブル交差点=2020年3月28日、東京都渋谷区、朝日新聞社ヘリから、飯塚悟撮影

3月下旬、外出自粛要請を受けて普段の週末よりも人影がまばらな東京・渋谷駅前のスクランブル交差点=2020年3月28日、東京都渋谷区、朝日新聞社ヘリから、飯塚悟撮影特措法は地方自治体が基本的対処方針に基づいて対処を行うことを求めている。本来は、文字通り国の対処方針を公にすることで、少なくとも政治の振る舞いに関する予見可能性改善に資するものになるはずだった。

もしこの間、政府が積極的に「基本的対処方針」を更新し、大局観と直近の対処を我々に語りかけ、説明し、ときには説得するような態度を見せていたらどうなっただろうかと、想像してみずにはいられないのである。

第1波において、当時の西浦博北海道大学教授は「8割の人の行動変容が必要」ということを述べた。ということは、大まかにいえば8割の人が政府の「要請」に賛同して、行動を変えなければならないということだ。感染抑制に必要な数字は状況に応じて変化するにせよ、この数字は政治的文脈に置き換えてみれば相当な数字である。例えばこの間、国民の一部である、満18歳以上の有権者の投票率でさえ、到底8割に満たない水準を推移している。

(注2)類似のものとして、2020年2月25日に政府新型コロナウイルス感染症対策本部が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。またのち8月28日には同本部が「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」を公開している

(注3)第13回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(11月11日)に提出された資料2-5「新型コロナウイルスSARS-CoV-2のゲノム分子疫学調査」の最終ページを参照

前政権は、日本の政治史に歴代最長、「一強内閣」としてその名を刻んだ。国政選挙のたびごとに大勝を続けたからだ。菅総理も官房長官という要職においてそれを支えた。

2020年の自民党総裁選で、安倍晋三首相(左)に花束を渡す菅義偉官房長官(当時)=2020年9月14日、東京都港区、伊藤進之介撮影

2020年の自民党総裁選で、安倍晋三首相(左)に花束を渡す菅義偉官房長官(当時)=2020年9月14日、東京都港区、伊藤進之介撮影この間、国政選挙の投票率は低下の一途をたどり、直近の2019年参院選の投票率は48%と、特定の世代ではなく有権者全体で見ても「投票に行くか、行かないか」で二分される状況を生み出してしまった。10代、20代、30代に限定するなら、安倍政権に入ってからほぼ一貫して同様の状態になってしまっている。

小選挙区比例代表並立制が導入され、無党派層の投票傾向に選挙結果が大きく左右されるようになり 、かつて森喜朗元首相は「無党派層は寝ててくれれば良い」という趣旨の発言をして物議を醸した。政治家の本音かもしれないが、現在では、若年世代を中心とした有権者があまり投票に行かないこと(「織り込まれた棄権」のデフォルト化)、そして政府与党を支持する傾向の強さは、選挙戦略や政治活動に織り込まれている。

さらに投票に行く有権者間における分断も深まっている。国政選挙における自民党の比例得票率は35%程度、公明党10〜15%程度で推移した。両者の合計が概ね政府与党支持層といえるが、残りは政府与党非支持層ということになる。

このとき現政権は、非政権支持層を含む国民全体との対話や理解を試みてきただろうか。コロナ危機対応の渦中はどうだったか。やはりそうはいえないだろう。初めて安倍前総理が国民向けに記者会見を行ったのは2020年2月29日、全国学校の一斉休校要請の直前だ。

諸外国の首脳や地方政府の長が、感染拡大早期から頻繁に各国民に向けたメッセージを発し、メディアでも頻繁に取り上げられ日本国内にも伝わっていただけに、安倍前総理の会見は国民に対して「後手」という印象を強く残し、コロナ対策の実態と同等以上に不安を掻き立てることになった。菅総理も、とにかく直接国民に語りかけようとしない。

後に論じるように、日本ではメディアが読者、視聴者の啓蒙を行わないこともあって、一度不信感情に火が点くととどまるところを知らないのだ。そして政治家は豊かな政治の土壌を耕す存在でもあるはずだが、そんなことはすっかり忘れ去られてしまっているのが現状だ。

そのようななか、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正に向けた動きが慌ただしくなっている。特に注目されているのが、事業者の休業要請に対する罰則等の導入だ。

小池百合子都知事は特措法改正に伴う罰則強化と休業補償に言及し、政府与党に申し入れを行った。全国知事会も同様だ。まさにアメとムチの改正だが、一連の特措法改正の動きをどのように評価すべきだろうか。

すでに述べたように、ここまで新型インフルエンザ等対策特別措置法は「正しく」運用されておらず、政府と地方自治体はそれぞれの対応の遅れや社会との信頼構築失敗の責任を事業者に転嫁しようとしている。加えてコロナ禍の長期化によって、社会は不安に覆われている。

不安の最中で私権の制限を伴う罰則強化を含む法改正を冷静に議論できるとは思えない。全く早計というほかない。

日本では、らい予防法などにおける強制隔離など感染症対策に関する法律の運用失敗を教訓として、制度設計は慎重におこなわれる。感染症関連法のみならず、災害関連法や憲法においても同様だ。ドイツのように憲法や感染症関連の法律に事前に罰則等を定めている国もあるが、日本はそうではない。

それらを踏まえれば、あくまで平時の議論と熟慮による改正か、せめて他のアプローチを試し尽くしたのちに考えるのが妥当ではないか。

政府与党と全国知事会を構成する知事達は、いまや感染が拡大しつつも、第1波の時と異なり、営業や営業時間の「自粛」「要請」をすんなり事業者が受け入れないことに内心相当苛立っているはずだ。彼らにとって、コロナ危機の制圧の成否は支持と直結しているからだ。

繁華街の飲食店に貼られた、時短営業のお知らせ=2020年11月27日、大阪市中央区道頓堀1丁目、矢木隆晴撮影

繁華街の飲食店に貼られた、時短営業のお知らせ=2020年11月27日、大阪市中央区道頓堀1丁目、矢木隆晴撮影マスク会食なる行為は実際には難しく、厳守は容易ではない。感染拡大の一つの大きな契機が飲食であることが明らかになりつつあるわけだが、事業継続がかかった事業者はなかなか同意せず、ともすればメディアも「困窮している事業者にさらに厳しい対応を迫る政府、知事」という構図に落とし込もうとする。

しかし、厳罰化の法改正が実施できれば、構図は直ちに「違法営業を続ける事業者に毅然と対処する政府、知事」へと一変する。現状を招来したのは、政府や自治体の対応の混乱、遅れがあるだろうが、厳罰化されればそれらを棚上げして一気に形勢逆転ができるだろう。

例えば、あれだけ幅広く持続化給付金を給付するのであれば、事業者に感染防止対策や業態転換を推奨するあり方もあり得ただろうが、そのような制度設計にはなっていなかった。感染防止対策投資への補助は、もっぱら自治体の独自支援としてなされている。

しかし、厳罰化改正はそうした事実を覆い隠してしまうだけに、政権関係者と知事の利害関係は相当一致する。

感染が拡大する首都・東京都知事の申し入れや全国の首長を代表する全国知事会の意見は、重要な立法事実になりうるだろう。政府与党はその申し入れを「民意」の後押しとみなして、厳罰化改正に邁進しかねないのである。

もちろん、特措法にも検討の余地は多々あるように思われる。例えば、現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法は第48条で、緊急事態宣言発出下において、病床不足等が生じた場合には、知事に臨時の医療施設での医療提供を行うよう求めている。

(臨時の医療施設等)

第四十八条 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。

臨時の医療施設の設置にあたっては、消防法や建築基準法等が適用除外となり、事後補償で知事が土地の使用を強行することができる。読売新聞の報道では、この第48条を緊急事態宣言が発出されていない時点でも実施可能にするという案が出ているようだ(注4)。

頑なに緊急事態宣言を忌避する政府の方針が今後継続していくとしても、各都道府県知事の判断で、医療施設の拡充に乗り出すことができるようにするというわけだ。現実に即した改善であり、知事の裁量を大きくとった新型インフルエンザ等対策特別措置法のあり方とも合致するだけに好ましい改正の方向性ではないか。

緊急事態宣言の改正とあわせて、注目を集めているのが「Go To キャンペーン」の行方だ。もともと「感染症流行の収束状況を見極めつつ」需要を刺激する策として当初総額約1.7兆円規模でスタートしたのが一連の「Go To キャンペーン」だった。

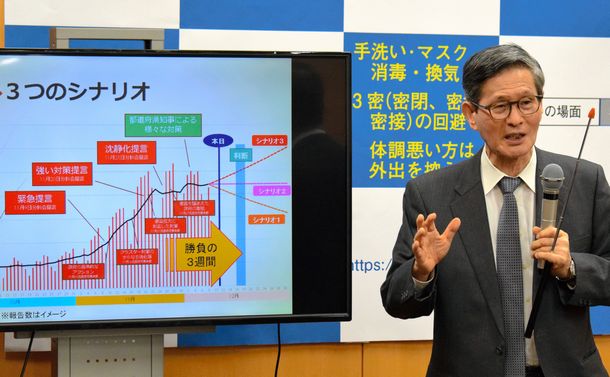

感染拡大地域での「Go To」一時停止などを求める提言を出した後に記者会見する新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂分科会長=2020年12月11日、東京都千代田区、山本知弘撮影

感染拡大地域での「Go To」一時停止などを求める提言を出した後に記者会見する新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂分科会長=2020年12月11日、東京都千代田区、山本知弘撮影政権は専門家や医療関係者、果ては分科会が疑義を呈しようが、なぜか「Go To キャンペーン」を推奨し続けた。見直しの重い腰を上げたのは、感染状況が深刻化の一途をたどった12月に入ってからのことだった。その後、年末からの同キャンペーンの一時停止を決めた。一方で、新政権発足直後の日本学術会議の6人の新規会員の任命拒否は強行されたままだ。

菅政権の行動原理はいったいどこにあるのだろうか。次回、改めて検討する。

(注4)読売新聞オンライン「【独自】コロナで休業・時短の店舗に支援措置…特措法改正へ」2020年12月23日

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください