超党派の議論のたたき台としての私の提案

2021年01月03日

新型コロナウイルスが引き起こした危機は、現在の経済や社会の仕組みが持続可能ではないことを明らかにした。コロナ後に持続可能な社会を築いていくためには、SDGs(持続可能な開発目標)の視点からコロナ危機を評価し、いまの経済や社会のあり方を見直していくことが大切だ。

たとえば、新型コロナウイルスの発生源は、武漢市の食用野生生物の市場で売られていたコウモリやセンザンコウではないかと言われている。センザンコウは絶滅危惧種でもあり、その取引はSDGsの目標の一つである「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進」に掲げられている「保護の対象となっている動植物種の密漁および違法取引を終わらせる」の観点から問題である。

オークションに出品されていたマライセンザンコウの剝製(はくせい)=2018年4月9日、警視庁戸塚署

オークションに出品されていたマライセンザンコウの剝製(はくせい)=2018年4月9日、警視庁戸塚署次に、SDGsがもっとも重視しているのは貧困や格差(不平等)だが、コロナ危機においてより弱い立場の人たちがより大きな影響を受けている。コロナ禍で女性が多い非正規雇用の派遣切りや雇い止めが多発している。平時から弱い立場にあった非正規雇用の人たちが、危機ではまっさきに解雇され、家賃が払えず住まいにも困る人たちが急増している。

緊急事態宣言下では、テレワークが可能なホワイトカラー層と、社会の維持のために人との接触を避けられないエッセンシャルワーカーとの格差も表面化した。医療機関、保健所、介護施設、障がい者福祉施設、公共交通機関、地方自治体、運輸業、スーパーなどで働くエッセンシャルワーカーの多くは、非正規雇用であったり、全産業平均賃金に比べて低い賃金で働いている現状がコロナ禍で可視化された。

そして人との接触をともなう仕事に従事するエッセンシャルワーカーほど、コロナに感染しやすい。貧困や格差と感染に関わる脆弱さの間には強い相関関係があり、貧困層ほどコロナに感染しやすい環境に置かれている。

このような現状を見れば、「コロナ禍だからSDGsは後回し」ではなく、「コロナ禍だからこそSDGsを重視すべき」と考えるべきである。コロナ危機でこれまでの社会や経済のあり方への反省が生まれ、コロナ後の社会や経済は大きく変わるだろう。危機だからこそ平時にはできない思いきった政策転換も可能になる。その際には、危機のどさくさ紛れの「ショック・ドクトリン(惨事便乗型改革)」ではなく、SDGsを推進するチャンスと捉え、SDGsの観点をいかした「Build Back Better(より良い再建)」をめざすべきである。

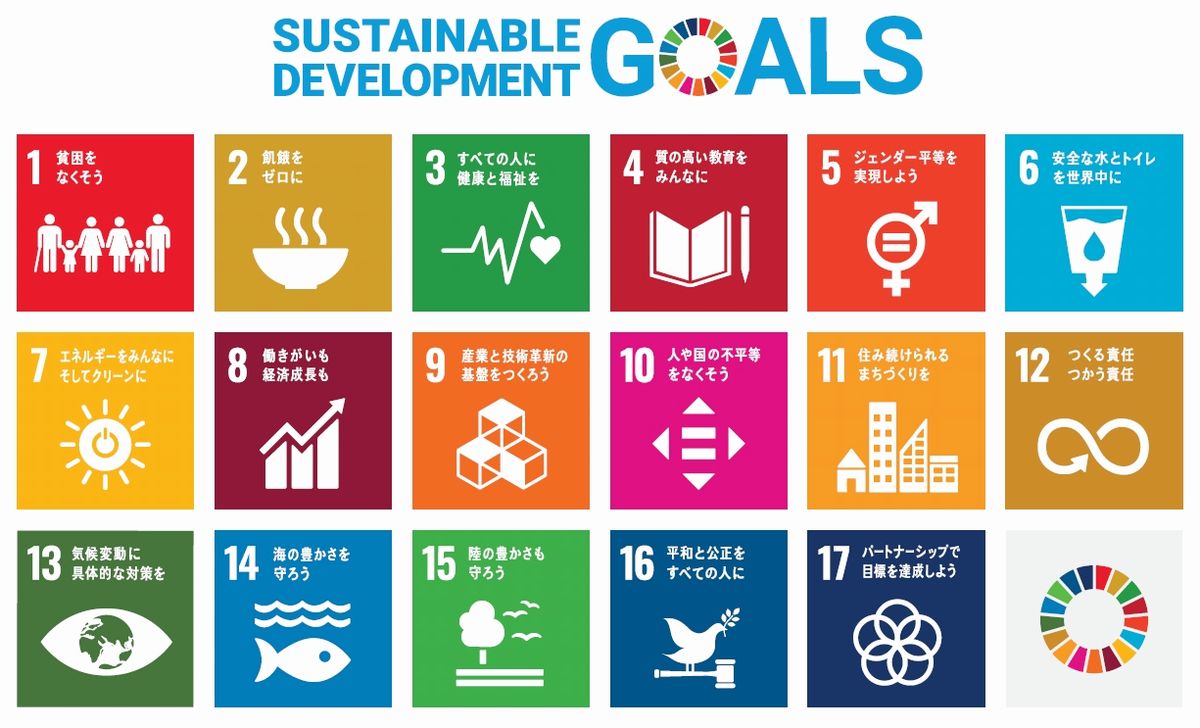

SDGsとは「Sustainable Development Goals」の略であるが、日本語では「持続可能な開発目標」と訳される。

SDGsは2015年9月の国連サミットで採択され、日本を含む国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成することを目標に掲げた。SDGsは、17の大きな目標(ゴール)と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成される。そのもっとも重要な精神は、「誰一人取り残すことなく、貧困・格差をなくし、持続可能な社会をめざす」という点である。

SDGsが掲げる17の目標(ゴール)=国連広報センターのホームページから

SDGsが掲げる17の目標(ゴール)=国連広報センターのホームページから日本政府は、閣議決定により2016年6月に内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとするSDGs推進本部を内閣官房に設置した。推進本部は、SDGsの主流化と推進を目的として、半年に1回の会合を開いている。ここで言う「SDGsの主流化」とは、すべての政策・施策をSDGsの視点を踏まえたものとし、政策の立案から実施、評価に至る一連のプロセスで常にSDGsを意識する、という意味である。

SDGs推進本部は、2016年12月にSDGs推進の国家戦略としてSDGs実施指針を策定した。さらに日本政府は、毎年SDGsアクションプランを策定し、各省の施策をまとめている。また、日本政府は、各セクターの意見を吸い上げるため、経済界、労働界、市民社会、消費者団体、学界、国際機関などを代表する14名の委員から構成されるSDGs推進円卓会議を設置した。

このような日本政府の取り組みは一定程度は評価できるが、十分とは言えない。

たとえば、SDGsの「ゴール1」は貧困削減であるが、日本政府は貧困削減の目標をほとんど無視している。OECD加盟国のなかで日本の相対的貧困率は高く、子どもの貧困も深刻である。ひとり親世帯(特に母子家庭)の貧困率はOECD諸国でもっとも高い。にもかかわらず、日本政府のSGDsに関する公式文書では貧困にほとんど触れていない。

また「ゴール16」の「ガバナンス(法の支配、透明性、公開性など)」にも問題がある。報道の自由度ランキングの低下などを見てもわかるように、日本政府の透明性や公開性は国際的に問題視されているが、それも政府は無視している。

政府に都合のよいゴールだけを取り上げるのは改める必要がある。そもそも問題を解決するための道具がSDGsであり、問題から目を背けてはSDGsを採択する意味がない。

また、SDGsの関連施策といっても、各省が既存の施策を「これはSDGs銘柄です」と言ってホチキス止めしてまとめ、予算要求にあたってのSDGsを「売り」のひとつにしているだけというのが現状である。思考の順序でいえば、「SDGsを達成するためにどんな政策が望ましいか」という発想ではなく、「新しい政策をやりたいが、予算要求で有利になるようにSDGsに関連付けよう」という発想のように見受けられる。だからこそ政府は17のゴールのうち自分たちに都合のよいゴールだけを選ぶ一方、都合の悪いゴールを無視しているのだろう。現政権はいわば「SDGsのつまみ食い」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください