講ずべき対策を怠って感染を広げたことを政府は猛省し拡大阻止に多角的に取り組め

2021年01月11日

令和3年1月8日、菅義偉総理が東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県に、2度目の緊急事態宣言を発出しました。また週明けには、大阪、京都、兵庫の近畿三県も緊急事態宣言の発出の要請を検討しており、政府もこれに「状況を確認した上で対応する」としており、日本は今まさに新型コロナウィルス感染症対策の正念場を迎えています。

既に各所で様々議論がなされている所ではありますが、日本の今後を左右する極めて重要な問題ですので、緊急事態宣言の中身や発出の経緯、そして1月18日に開催される国会において最大の論点となる新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」と言います)の改正について、私見を述べたいと思います。

緊急事態宣言を出した後の記者会見で、質問に答える菅義偉首相。右は政府分科会の尾身茂会長=2021年1月7日午後6時20分、首相官邸

緊急事態宣言を出した後の記者会見で、質問に答える菅義偉首相。右は政府分科会の尾身茂会長=2021年1月7日午後6時20分、首相官邸 まず現在の緊急事態宣言の法的枠組みですが、特措法32条は、政府が緊急事態宣言を発出するに際して、政府本部長(総理大臣)が、

①緊急事態措置を実施すべき期間、

②緊急事態措置を実施すべき区域、

③緊急事態の概要

を公示し、

④緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定める、

ものとしています。

そしてその実施については、主に都道府県本部長である都道府県知事が実務を担うことになります(特措法45条以下)。

問題はこの緊急事態宣言下において実施される「緊急事態措置」の中身ですが、すでに報道されている通り、具体的措置として定められているのは、「飲食店(飲食店営業許可を受けている遊興施設等を含む)について、1月8日の0時~2月7日の24時迄、営業時間を5時~20時迄(酒類の提供は11時~19時迄)に制限する」という「飲食店営業時間短縮」のただ一つだけです(参考)

政府はこのほかに、①遊興施設の営業協力短縮の協力依頼、イベントの人数上限5000人、収容率50%以下の協力依頼(参考)、②夜間の外出自粛の要請、③テレワークの推進、を掲げていますが(参考)、これらはいずれも「緊急事態措置」ではなく、法的根拠の無い単なる「協力依頼」という事になります。

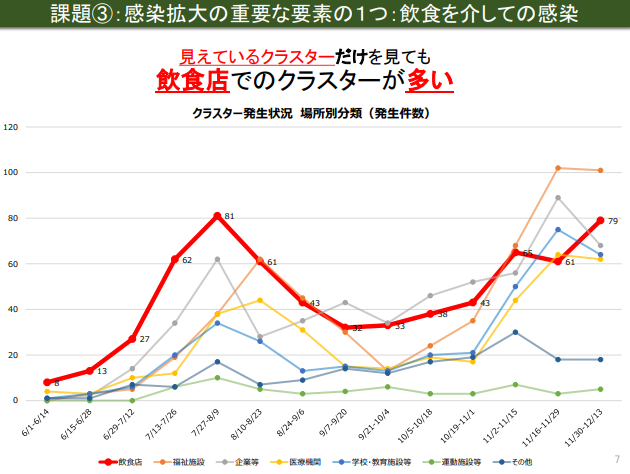

ここで、政府が今回の緊急事態措置を「飲食店の営業時間短縮」ただ一つとした(ただ一つで良いと考えた)根拠は、12月23日の政府分科会が「歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因」と特定したこと(「現在直面する3つの課題 新型コロナウイルス感染症対策分科会 令和2年12月23日」7ページ=図1)であると思われます。

図1

図1その妥当性は後程論じますが、すくなくともこれは政府が10月1日から開始した「Go To イート」、さらには歓楽街や飲食への人流を誘導した「Go To トラベル」(7月22日開始。東京は10月1日から)が現在の感染拡大の主要因だったことを示しており、多くの批判にも関わらず感染が鎮静化しないうちに「Go To キャンペーン」を開始し、感染の拡大が明らかになってなお「Go To キャンペーン」を12月28日まで停止しなかった(東京を目的地とする旅行は12月18日まで)政府の責任は重く、猛省が求められると思います。

そのうえで、本当にこの「飲食店の営業時間短縮」のみの緊急事態措置で現在の感染拡大を抑制・収束できるかどうかが問題になりますが、これについて私は「可能性がないとは言えないが、まったく不透明」と言わざるを得ないと思います。

確かに4月の第1波、8月の第2波以降、日本全体の実効再生産数Rtは、概ね1.0~1.2の間を推移しており(ただし1月8日から1.3以上に跳ね上がっています)、計算上は、第1波の時の「8割削減」の様な無茶なことを言わなくても、人と人との接触を3割減らす(3割が出来れば、Rt=1.2×0.7=0.84<1.0 となります)ことによって、比較的短期間で感染を収束に向かわせることは可能です。

この場合、例えば1月8日現在の陽性患者2392人に対し、不顕性感染を含めた感染者を20倍の4万7840人、すでに感染して治癒したものを累積陽性者数7万1182人の20倍の142万3640人と仮定すると(こう仮定するとRt=1.2で1日の新規感染者が2500人程度となります。この設定は現実と不整合な部分もありますが、概略の計算としては成立します)、治癒期間を14日とした単純なSIRモデルで、1日の新規患者数が1000人を下回るまでに52日(1カ月半)、500人を下回るのに90日(3カ月)となり、総理の言った「1カ月」とは言わないまでも、恐らくは国民が許容できる限界である2~3カ月で、新規感染者数を500~1000人以下にすることが計算上は可能となります。

では、今般の緊急事態措置の唯一の手段である「飲食店の営業時間短縮」でこの「3割削減」は可能か考えてみましょう。

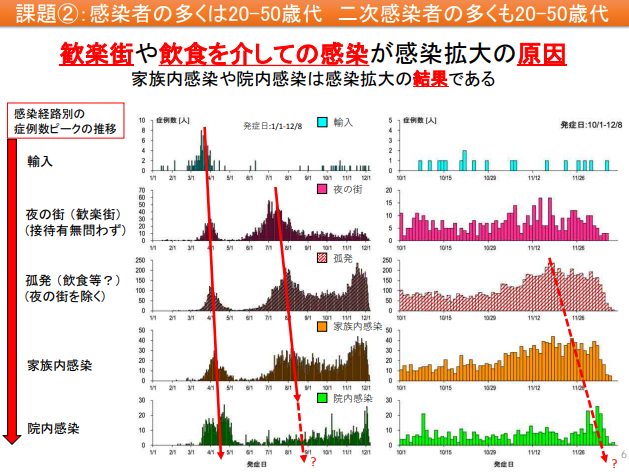

先述の政府分科会の資料は「歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因。家族内感染や院内感染は感染拡大の結果である」としていますが(「現在直面する3つの課題 新型コロナウイルス感染症対策分科会 令和2年12月23日」6ページ=図2)、公平に見てこれは、「一定の解釈としては成立しうるが、根拠は薄弱である」とせざるを得ないものだと思います。

図2

図2分科会の資料は、感染原因が分かった人のピークが「輸入→夜の街→孤発(飲食?)→家族内感染→院内感染」の順にずれていることを「歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因 家族内感染や院内感染は感染拡大の結果」の根拠としていますが、そのずれは数日に過ぎません。

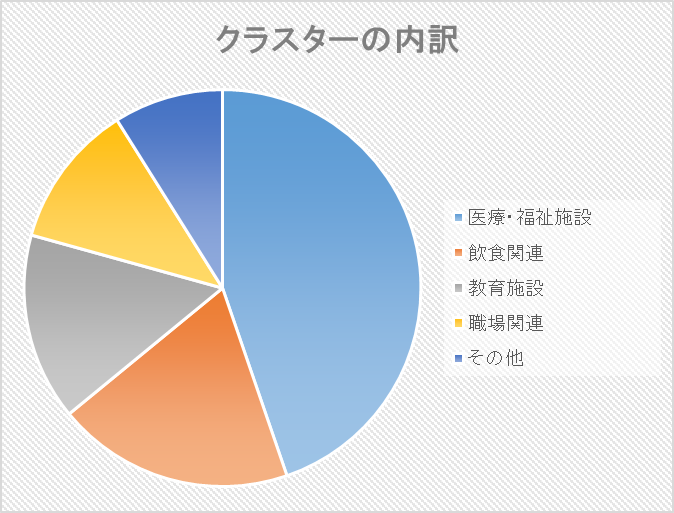

図3

図3とすれば、全体のクラスターの2割を占める飲食店の営業時間を最大で37.5%短縮した場合(24時間営業の店舗が15時間営業になった場合)の感染機会の減少は、単純計算で0.2×37.5=7.5%にしかなりません。これではRt=1.2×0.925=1.11となるにすぎず、感染収束には程遠いという事になります。

では、「『3割削減』は絶対不可能か」というと、そうともいいきれません。仮にこの営業時間の短縮で「顧客の減少や感染症対策で飲食店における接触機会が3割程度減り、それを起点として社会全体での接触機会も全体に3割程度減って、さらにリモートワークが7割となって会社での感染機会が7割減る」という状況を想定すれば、全体での削減率は3割を超し、前述の通り3カ月程度で新規感染者が500人以下になることは可能と言えば可能になります。また、仮にこの削減率が4割となれば、計算上は2カ月程度で新規感染者が500人以下になります(概略としてこれは、最近発表された西浦博・京大教授のシミュレーションと一致します)。

以上の計算は極めて概略的なものですが、少なくともいえることは、「飲食店の営業時間短縮のみの緊急事態措置で現在の感染拡大を抑制・収束できるとは到底思えないが、それを契機として、社会全体で人と人との接触を現在の状態から3~4割削減できればその可能性はある」であると思われます。

そうであるならば、今般の 「飲食店の営業時間短縮」のみの緊急事態措置は、「飲食店の営業自粛が社会全体の削減率に波及することを根拠なく当て込んだ」極めて中途半端なものであると言わざるを得ません。

恐らく政府は、経済への影響を考えて緊急事態措置を最小限度に絞り込んだのだとは思いますが、それは11月、12月の、陽性患者が増えたとはいえまだ抑えられていたときに行うべきことで、今行うべきことではありません。今般の緊急事態宣言(措置)が奏功せず、緊急事態宣言(措置)が2月、3月と延長されたら、その経済的影響はより甚大になります。

まずもって政府・菅総理は、今もって何をやりたいのかはっきりしない緊急事態宣言ついて改めて、「緊急事態措置としては飲食店の営業時間短縮のみだが、社会全体で最低3割、可能な限り4割の接触を削減しなければ、1~2カ月で感染を収束させることはできない。是非国民の皆さんは、万難を排して3割削減にご協力いただきたい。」と説明すべきだと思います。どの様な過程で、どのような成果があがるのか示さずに、漠然と協力を要請するだけでは、国民がそれを実行し、効果をあげることは期待できないからです。

そのうえで私は、少なくとも当初の1カ月は、感染収束(3~4割の削減率達成)に万全を期し、第1回の緊急事態宣言で行った移動制限、外出制限を、緊急事態措置(特措法45条1項)として実施すべきだと思います。制限の絞り込み(緩和)は、まずは国が責任をもって、現下の感染状況を短期間で抑制するに十分なだけ人と人との接触を削減し、実際に感染の抑制を達成した後に、感染状況をモニターし再度の感染拡大を防ぎながら、科学的エビデンスに基づいて行うべきものであり、「絞り込んだ小出しの削減対策」=「戦力の逐次投入」は、避けるべき愚策であると思われるからです。

緊急事態宣言下、初の週末を迎え、交差点を歩く人たち=2021年1月9日午前10時8分、東京・銀座

緊急事態宣言下、初の週末を迎え、交差点を歩く人たち=2021年1月9日午前10時8分、東京・銀座ただ、この「感染を抑制した後の再度の感染拡大を防ぎながらの科学的エビデンスに基づく削減対策の絞り込み」にも問題があります。「科学的エビデンスに基づいて」といってもその「科学的エビデンス」を収集する方法が、日本ではいまだに確立していないのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください