当面は協調姿勢をとっても具体的な協力関係の進展は至難なアメリカと中国の関係

2021年01月14日

バイデン政権でも対立は絶えないと予想される米中関係にあって、気候変動対策は数少ない協力可能な分野として期待されている。バイデン大統領は、就任100日以内に二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの主要排出国による首脳会合を招集して、国別削減目標の強化を働きかけると公約している。当然、中国にも協力を求めるだろう。

一方、かつて温室効果ガスの排出削減義務を拒否し続けた中国も、2060年までのカーボン・ニュートラルを目指すと習近平国家主席が国連総会ビデオ演説で表明したとおり、いまや気候変動対策と気候レジーム外交を積極的に行う立場である。

では、はたして米中は気候変動対策で協力していけるのだろうか?

結論から言えば、米中は気候変動対策を巡ってすら協力関係を維持することは容易でないと筆者は見ている。バイデン政権初期には、首脳合意や協力枠組み再開など表面的な協調姿勢が見られるかもしれないが、1年、2年が経って協力の具体化に話が進むと、互いに相手へ切れるカードはあまりなさそうだからだ。

本稿では、気候レジームにおける米中関係を簡単に振り返り、両国の立場の変遷とその背景を確認する。そのうえで、今後の米中関係を気候変動対策協力という視点から展望してみたい。

次期米大統領のジョー・バイデン氏=ランハム裕子撮影

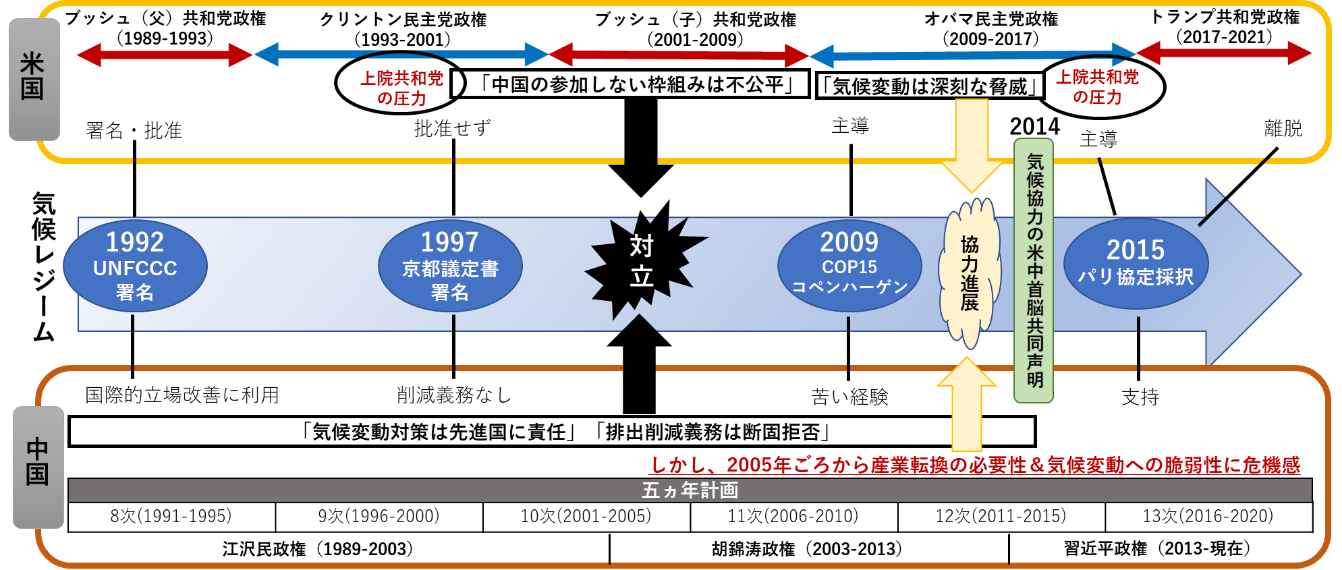

次期米大統領のジョー・バイデン氏=ランハム裕子撮影気候レジームの歴史を米中関係の視点から振り返ると、おおよそ(1)1990年代、(2)2000年代、(3)2010年代と約10年単位の時代区分で変遷してきた(図表1参照)。

まず、1991年の国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)交渉開始から1997年の京都議定書の採択に至るまで、気候レジーム最初の約10年は、先進国の温室効果ガス排出削減が交渉の主な焦点であった。そのため、この頃の気候レジーム交渉は、主導国たるドイツ、イギリス、オランダなどの欧州諸国と拒否国たる米国との対立が軸であり、中国をはじめとする途上国は、排出削減義務を課されぬよう団結して火の粉を払うという構図で展開された。

次に、京都議定書の締結から2009年の第15回UNFCCC締約国会議(COP)までが、米中関係を中心に気候レジームを振り返った場合の第2フェーズと言えよう。京都議定書によって先進国の排出義務が決まると、気候レジーム交渉の焦点は途上国の温室効果ガス排出削減に移り、先進国と途上国の間の対立が先鋭化するようになった。なかでも、米中の対立は先鋭化した。これがこのフェーズの大きな特徴である。

その後、気候レジームにおける米中関係は、COP15コペンハーゲン会議を境に第3フェーズに入った。米中間で気候変動対策の協力が進むようになったのである。

◇図表1 気候レジームにおける米中関係の変遷

(出所)関山(2021)「米中気候変動の行方」JCER2020年度アジア研究報告書(forthcoming)

(出所)関山(2021)「米中気候変動の行方」JCER2020年度アジア研究報告書(forthcoming)とりわけ気候レジームの構造を大きく転換するエポックメーキングな分岐点となったのが、2014年11月の「気候変動とクリーンエネルギー協力に関する米中共同声明」である。なぜ、この米中共同声明がエポックメーキングだったのか。

それまで米国と中国は、お互いに相手こそ先に排出削減に取り組むべきだと言いながら自分は排出削減を拒むという、いわばチキンレースをしていた。しかし、この米中共同声明は、米国と中国が共に排出を削減させると初めて表明した点で、そのチキンレースに終止符を打つものであった。こうして米国と中国が気候変動対策に共に取り組む立場となったことで、気候レジーム交渉の最大の障害は取り除かれ、2015年のパリ合意へとつながっていったのである。

それにしても、気候変動問題に対する米中の態度は、なぜこのように変遷してきたのでだろうか。

これまで気候変動問題に対する米国政府の態度は、政権交代により大きく左右されてきた。パリ協定は、環境保護に前向きな民主党のオバマ政権が採択に尽力し、それを共和党のトランプ大統領があっさり離脱して、再び民主党のバイデン政権が就任と同時に復帰するという、政権交代による政策変化の典型例だ。

ただ、政権交代ばかりが政策変化の理由とも言えない。過去30年の米国政権を振り返ると、大統領個人が選挙中、あるいは就任直後に環境保護を重視していても、その立場を任期中維持し続けるのは、国内経済情勢の変化、業界団体あるいは議会からの圧力などのため、決して簡単でない。

たとえばブッシュ(父)大統領(1989~1993年)は、環境保護より経済を重視する傾向の強い共和党の所属でありながら、「環境の大統領」(environmental president)になると公約して就任した。実際、ブッシュ(父)政権初期2年間は、大気浄化法の強化など環境重視の政策を打ち出していた。しかし、その後、景気後退や産業界からの圧力の影響を受け、ブッシュ(父)政権の米国はUNFCCC交渉で拒否国グループの急先鋒となった。

また、京都議定書の交渉期間は、民主党のクリントン大統領の任期(1993~2001年)と重なる。そして、その副大統領は、後に環境活動家としてノーベル平和賞まで受賞したゴア氏であった。にもかかわらず、クリントン政権は京都議定書の批准を議会に諮ることすらしなかった。背景に議会からの強い反発があった。

COP3京都会議を前に上院議会が、「米国経済に深刻な損害を与え、途上国に温室効果ガス削減義務を課さない条約への署名に反対する」というバード・ヘーゲル決議を、共和党・民主党ともに賛成して95対0の全会一致で採択したのである。この全会一致決議は、気候変動対策への強い不信感が米国議会、そしてその背後の米国社会に党派を超えて存在していたことを表している。

オバマ政権でも、共和党優位の上院議会が、連邦政府レベルでの気候変動政策を妨害し続けた。その最たる例が、気候政策法案(the Clean Energy Jobs and American Power Act:通称、ケリー=ボクサー法案)の廃案である。

さらに、中国との関係でも、オバマ政権は協力一色の関係を維持できていたのではない。上院共和党の圧力を受けてオバマ政権は2012年、中国からの太陽電池セル・モジュールの輸入に対して31%以上の反ダンピング関税および相殺関税を発動した。気候変動対策協力を進める一方で、米中間では再生可能エネルギー関連製品をめぐって貿易摩擦が発生していたのである。

こうように、米国ではたしかに政権交代によって気候変動政策が大きく揺れたが、大統領個人が選挙中あるいは就任直後に環境保護を重視していたとしても、そのスタンスを任期中維持し続けることは決して簡単ではないのである。

ParabolStudio/shutterstock.com

ParabolStudio/shutterstock.com一方、中国においては、政権交代が気候変動対策に与える影響はさほど大きくない。むしろ、政権交代とはずれたサイクルで策定される「5カ年計画」を中心に、中長期的な方針に基づいて基本政策が実施されるのが中国の特徴と言えよう。

もともと中国は、発展途上国グループと行動をともにしつつ、至上課題である経済発展を制約されないよう、いかなる拘束力のある排出削減義務も受け入れない立場を、1990年代初頭から20年近く堅持し続けてきた。

ところが、2005年頃から中国は、矢継ぎばやに省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及に積極的に取り組むようになった。たとえば、2005年には『再生可能エネルギー法』を制定、『第11次五カ年計画』(2006~2010年)では単位GDP当たりエネルギー消費量(1万元のGDPを創出するために消費するエネルギー量)を5年間で20%程度削減する目標をたて、2007年の『気候変動対応国家計画』では「1次エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率を10%に引き上げる」との目標も掲げた。

こうした中国の政策転換の背景には、エネルギー効率改善の必要性と気候変動への脆弱(ぜいじゃく)性に関する認識の変化がある。

エネルギー効率に関しては、2000年代に入ってGDP単位あたりのエネルギー消費量が急激に増加したことが大きい。また、気候変動の影響については、2006年の『第一次気候変動国家評価報告書』作成を通じて自国が最も脆弱な国の一つであるとの認識を深めた。

また、この頃から中国では、エネルギー効率の改善や再生可能エネルギーの普及による低炭素経済の実現は、単に気候変動対策というだけでなく、産業政策の文脈でも重要な柱の一つとして認識されるようになっていった。

石油の輸入依存を低下させることは、エネルギー安全保障上の懸念を緩和するものとなる。同時に、成長する巨大な国内市場を持つ中国が脱炭素への投資を加速することは、関連する広範な技術力の向上と国際競争力ある国内企業の育成につながり、労働集約型産業を中心とした経済発展モデルからの転換に資すると考えられたのだ。

このようにエネルギー効率改善や産業構造転換の必要性と気候変動への脆弱性に関する認識を深めた中国にとって、2009年のCOP15コペンハーゲン会議は、気候レジーム交渉における自国の立ち位置を変える大きな転機となった。従来、気候変動は中国にとって言わば他人事であり、削減義務を拒否しても失うものは特になかった。

しかし、気候変動に対する脆弱性を強く意識するようになった中国としては、その影響を緩和するためには、自国の努力だけでは足りず、先進国や主要新興国から排出削減の上積みを引き出さねばならない。また、低炭素経済の実現を加速するためには、先進国から高度な技術やノウハウも得たい。つまり、COP15を境に、気候変動対策が中国にとって他人事ではなくなったのである。

そこで中国は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください