己を責め、死にまさる苦しみを背負いながら、追い求めた「事実」の重み

2021年01月20日

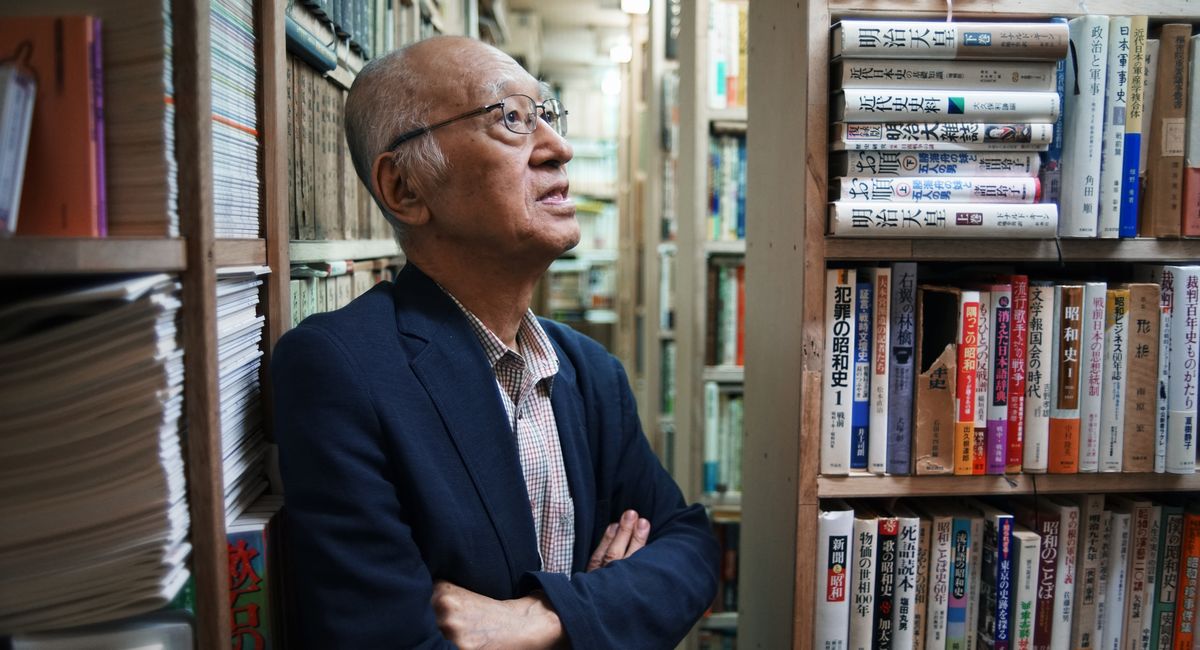

半藤一利さん=東京都千代田区、2010年3月10日

半藤一利さん=東京都千代田区、2010年3月10日昭和史に光をあてた作家でジャーナリストの半藤一利さんが1月12日に亡くなった。90歳だった。

『文藝春秋』の編集長を長く務めた保守の論客だが、反戦の意志も明確に打ち出した気骨ある信念のジャーナリストだ。代表作に、終戦の日に軍部が天皇の玉音放送を阻止しようと反乱を起こした宮城事件を書いた『日本のいちばん長い日』がある。岡本喜八監督らの手で映画化されヒットした。

なぜこの本を書こうとしたのか。

半藤さんは、著書『あの戦争と日本人』に、一億玉砕を豪語して戦いつづけた大日本帝国がいかにして戦争をやめることができたのか、日本人はその「激震」をどうやって乗りきったのか、知りたかったと書いている。

当時の取材から半藤さんは何を知ったのか、さらに今の日本がどう見えるのだろうか。

私が半藤さんに単独インタビューしたのは、2014年7月10日だ。その直前の1日、当時の安倍晋三政権は閣議だけで憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使の容認を決定した。戦前の軍国主義の反省から生まれ歴代の政権が尊重した憲法9条の精神を、いとも簡単に捨て去った。

昭和史に詳しい半藤さんはこんな日本をどう見ているのだろうか。このとき84歳だったが、記憶も話しぶりも明晰で、質問に対してよどむところがなかった。

他国への攻撃に自衛隊が反撃する集団的自衛権の行使を認めるために憲法解釈を変える閣議決定をした後、会見する安倍晋三首相=2014年7月1日、首相官邸

他国への攻撃に自衛隊が反撃する集団的自衛権の行使を認めるために憲法解釈を変える閣議決定をした後、会見する安倍晋三首相=2014年7月1日、首相官邸 集団的自衛権の行使容認に反対する動きは全国で続いた。被爆地・長崎での集会の参加者は「絶対に許さないぞ」と拳を突き上げた=2014年7月1日、JR長崎駅前

集団的自衛権の行使容認に反対する動きは全国で続いた。被爆地・長崎での集会の参加者は「絶対に許さないぞ」と拳を突き上げた=2014年7月1日、JR長崎駅前

共謀罪法案を巡る安倍内閣の動きに「戦前と違うとは思わない」と語った半藤一利さん=2017年4月13日、東京都世田谷区

共謀罪法案を巡る安倍内閣の動きに「戦前と違うとは思わない」と語った半藤一利さん=2017年4月13日、東京都世田谷区──8月15日に焦点を当てた、そもそものきっかけは何だったのでしょうか?

『文藝春秋』の編集部員だったとき、社内で「太平洋戦争を勉強する会」を主宰していました。8月15日に戦争続行を望む陸軍将校らが近衛第一師団長を殺害し皇居を占拠したうえ、玉音放送が録音されたレコード盤を奪おうとした「宮城事件」の実像を知ろうと、1963年に関係者を集めて座談会をしたんです。

「日本のいちばん長い日」というタイトルで、集まったのは28人。当時の政府や軍部の中枢にいた人々です。作家の大岡昇平さんもいました。

(具体的には、現在の官房長官に当たる内閣書記官長や首相秘書官、外交を担う外務次官や駐ソ大使、さらに陸海軍の作戦を立案した軍人たちや終戦の日に玉音放送を録音したレコード盤を反乱軍から守ったNHKの職員らもいた)

玉音放送が録音された「玉音盤」(左下)や、昭和天皇が自身の玉音放送を聴いたラジオなどの資料=2010年8月4日、東京都港区のNHK放送博物館

玉音放送が録音された「玉音盤」(左下)や、昭和天皇が自身の玉音放送を聴いたラジオなどの資料=2010年8月4日、東京都港区のNHK放送博物館──その結果、何がわかりましたか?

日本の決定を下す立場にいる重要な人々でさえ、なんにも知らないのだということです。断片的な身近なことは知っていても、その日に何が起きたのか、見えていた人はいなかった。

日本人は何も知らない。今のうちに残しておかなければ、ここにいる人たちはみんな間もなく死んでしまうと思い、この日に焦点を当ててあらためて取材を始めました。

「何にも知らない」という言葉を、半藤さんは繰り返した。日本の針路を決める第一線の人々でさえ、戦後から18年たっても真実を知らなかったのだ。そのショックが半藤さんの取材のエネルギーになったのだ。

自宅の書庫には、一族から受け継いだ夏目漱石に関する本などがずらりと並んでいた=2014年10月1日、東京都世田谷区

自宅の書庫には、一族から受け継いだ夏目漱石に関する本などがずらりと並んでいた=2014年10月1日、東京都世田谷区──「日本のいちばん長い日」というタイトルは、どこから考えついたのですか?

当時、第二次世界大戦における連合国軍のノルマンディー上陸作戦を描いたアメリカ映画「史上最大の作戦」がはやっていました。原作はアメリカのジャーナリスト、コーネリアス・ライアンのノンフィクション「The Longest Day(いちばん長い日)」です。ドイツのロンメル将軍が「我々にとっても連合軍にとっても、今日がいちばん長い日になるだろう」という言葉から生まれたと言われます。ここからとりました。

ライアンは同時刻にいろいろな場所で起きていることを連ねて事実を浮き上がらせました。あの手法でできるはずだと思いました。

それから半年かけて関係者約80人にインタビューを重ねました。私のほか3人にも協力してもらいました。会社に話すと、「書きあがったら出版してやってもいいが、お前の名前じゃだめだ。大宅さんの名を借りよう」と言われ、評論家の大宅壮一氏の編集ということで出版されました。

宮城事件から25年を経た近衛師団司令部。森赳近衛師団長が反乱将校に射殺された師団長室は、天井が落ち床は破れ、赤レンガの建物は廃墟のままだった=1970年8月14日撮影

宮城事件から25年を経た近衛師団司令部。森赳近衛師団長が反乱将校に射殺された師団長室は、天井が落ち床は破れ、赤レンガの建物は廃墟のままだった=1970年8月14日撮影今のままの理解なら後世を誤らせると私は思ったのです。彼ら軍人は「天皇を替えればいい」という発想で、皇太子の身を奪おうともしました。ほかにもいろいろ知られていないことが多い。

あのとき何が仕組まれたのか、本当のところはわかっていません。

──出版から2年後の1967年に岡本喜八監督によって映画化されました。

制作のさいに岡本監督から事細かく質問されました。「本には『連隊長殿』と書いてあるが、名を呼ぶとき軍人はいちいち『殿』をつけるのか」「宮城の守備兵の小屋の大きさは」などです。

終戦の時、私は15歳ですよ。軍隊用語など知るわけがない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください