GDPが頭打ちに、福祉水準や治安の悪化も

2021年01月29日

日本の労働生産性が低いことは有名だ。経済面からみた「ニッポン不全」は、まさにその労働生産性の低さに現れていると言えよう。

毎年、経済協力開発機構(OECD)や世界銀行などのデータに基づいて「労働生産性の国際比較」を発表している日本生産性本部は2020年12月、OECDデータに基づく2019年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)が47.9ドル(4866円/購買力平価[PPP]換算)で、OECD加盟37カ国中21位だったと発表した(図1参照)。名目ベースでは前年から5.7%上昇したものの、主要先進7カ国でみると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いている(図2参照)。

日本の一人当たり労働生産性(就業者一人当たり付加価値)でみても、8万1183ドル(824万円)で、OECD加盟37カ国中26位にとどまり、1970年以降最も低くなっている(図3参照)。

他方で、2018年の日本の製造業の労働生産性水準(就業者一人当たり付加価値)は、9万8795ドル(1094万円/為替レート換算)で、日本の水準は米国の概ね2/3にすぎない。ドイツ(10万476ドル)や韓国(10万66ドル)をも下回っている。順位でみるとOECDに加盟し計測に必要なデータを利用できる主要31カ国の中で16位にとどまっている。

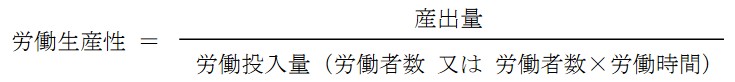

そもそも労働生産性といっても、さまざまな定義がある。簡単に言えば、労働者が生み出す成果の効率性を測るために計測する概念であり、労働投入量(インプット)と産出量(アウトプット)から算出する。下の式がそれである。

もちろん、それぞれ何をインプットやアウトプットとするかによって労働生産性の数値は異なる。おまけに、各国を比較する場合には、為替レートにどんな換算方式を使うかによっても大きな差が生じてしまう(詳しくは前田泰伸著「我が国における労働生産性をめぐる現状と課題」を参照)。

日本生産性本部の場合、国レベルでの比較を行うために、産出量として毎年のフローベースの付加価値を示すとみられる国内総生産(GDP)を分子とし、労働投入量として従業員数または就業者数×労働時間を分母として労働生産性を計測している。この際、同本部はOECDの統計データを中心に各国統計局や他の国際機関等のデータも補完的に用いている。とくに問題になるのは、GDPを比較するために用いる購買力平価(PPP)だ。物価水準などを考慮した各国通貨の実質的な購買力を交換レートで表したもので、為替変動に伴うぶれを回避しつつ、現地通貨建てで評価されるGDPをドルに換算して比較するために利用されている。

PPPのもっともわかりやすい例は、世界中に支店をもつマクドナルドの「ビッグマック」の値段からPPPを算出する方法だ。

量や質がほぼ同じモノであれば、同じ価格になるはずだという「一物一価」を原則のうえにたって、世界中でほぼ同じビッグマックが販売されているとみなせば、その現地販売価格同士を比較できるのではないかというのが「ビッグマック指数」の基本的な発想である。本当は、各国のビッグマックのカロリーには違いがあるし、何よりも付加価値税や消費税による差もある。それでも、ビッグマックをつくるのに各国で必要となる人件費や原材料費、輸送費などの違いを反映した結果としてビッグマックの値段が決められているとみなすことが可能なので、各国のビッグマックの現地価格だけをPPPとみなすのである。

Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Ralf Liebhold / Shutterstock.comビッグマック指数は1986年からThe Economistによって毎年公表されている。2020年7月15日付のビッグマック指数をもとに具体的な算出方法を説明してみ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください