[20]高い失業率、コロナ禍による経済危機で「体制変革」の声

2021年01月30日

2011年の「アラブの春」で強権体制が倒れた国の中で、唯一、現在でも民主的な政治が続いているのがチュニジアである。エジプトは軍事クーデターで軍主導政権となり、リビアとイエメンでは内戦が続いている。しかし、チュニジアはコロナの蔓延によって、経済が悪化し、失業率も上昇し、「ジャスミン革命」と呼ばれた民主化革命から10年たった2021年1月、外出禁止令を破って街に繰り出す若者たちのデモが吹き荒れている。

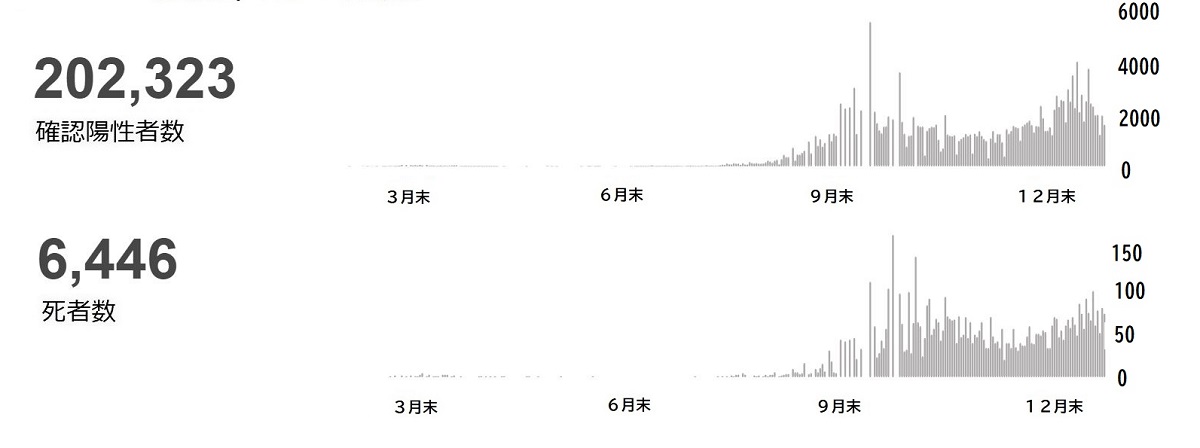

チュニジアの新型コロナの確認陽性者は1月28日時点で20万2323人、死者は6446人である。だが人口1180万であることを考えれば、日本の人口換算で200万人の陽性者と6万5000人の死者がいることになる。

チュニジアの新型コロナウイルス感染状況(2021年1月28日時点) 出典:世界保健機関

チュニジアの新型コロナウイルス感染状況(2021年1月28日時点) 出典:世界保健機関チュニジアでは、2020年3月初めに最初の感染者が確認された後、移動制限や積極的なPCR検査で、9月1日時点では陽性者3963人、死者80人と感染を抑え込んでいた。だが後述するように、9月から急激に増加したことに特徴がある。

サイード大統領は3月下旬から都市封鎖を実施した。外国との行き来を停止し、モスクやカフェ、マーケットも閉鎖した。その結果、5月半ばには新規感染者0となり、徐々に移動制限や経済活動を解除した。

米シンクタンク「ブルッキングス研究所」のサイトに掲載された同ドーハ・センターの論文によると、第1波を抑え込んだ要因として、①中東北アフリカ地域で最も進んだ医療体制、②強固な感染予防体制、③地方レベルでの行政と市民組織、政党組織の協力――などとし、「感染者が少なかったことで、感染に対応することができた」としている。

市民の協力の例としては、医療機器を製造している民間企業が自主的に労働時間を2交代制にして毎日5万枚のマスクを作ったり、ある市民組織の若者たちが医療スタッフのために1日1500枚のフェイスシールドを作る動きがあったとしている。

チュニジアでは2019年9月-10月に議会選挙、大統領選挙があり、議会選挙では217議席に20政党と独立系候補が議席を得た。最大政党である穏健イスラム派の「ムスリム同胞団」系の「アンナハダ運動」でさえ、全議席の4分の1弱にあたる52議席であり、それだけ政治に参加する政党や組織が多いということである。

強権体制がはびこる中東では、ほとんどの政府が情報と権限を独占し、政党や市民組織は排除されることが多い。その点、「ジャスミン革命」以降、民主主義と市民参加が実践されているチュニジアでは、コロナ禍で政府や地方行政に対して政党や市民組織が協力するネットワークが機能したということだろう。

2011年1月、若者たちが民主化を求めた「ジャスミン革命」。あれから10年、チュニジアではまたデモが再燃しているという=2011年1月21日、チュニス

2011年1月、若者たちが民主化を求めた「ジャスミン革命」。あれから10年、チュニジアではまたデモが再燃しているという=2011年1月21日、チュニスだが第1波が過ぎた後、経済活動の再開のために、移動規制や空港などの封鎖を解除した後、陽性者が増加し第2波の急増につながった。その要因としては、「医療が充実している海岸地域と遅れている南部の内陸地域の医療体制の格差、特に特殊医療に差がある」としている。

英国の人道支援組織「オクスファム」(OXFAM)のリポートによると、2019年の南部タタウイヌ県の失業率は28.7%で、北東部の海岸地帯にあるモナスティル県の失業率9.1%の3倍以上だった。医療インフラも首都のチュニスは1万人あたり集中治療室(ICU)が10.2床あるのに対して、タタウイヌ県、ガフサ県、シディブシド県など13県には集中治療室がなかったという。

チュニジアは富裕層の10%が国民所得の40%を占め、貧しい層の半分は国民所得の18%を占めるだけだという。富裕層は首都チュニスや北部、東部の海岸沿いに多く、南部・内陸部は貧困層が多いということになる。

富裕層が多く暮らすチュニジアの首都チュニス Zabotnova Inna/Shutterstock.com

富裕層が多く暮らすチュニジアの首都チュニス Zabotnova Inna/Shutterstock.com集中治療室がない県として名前が挙がったシディブシド県は、「アラブの春」の発祥地として知られる。2010年12月中旬、荷車に野菜を乗せて路上で売っていた26歳の若者が、警官に販売を妨害されて、抗議の焼身自殺をした。このことをきっかけに若者たちのデモが始まり、それが首都チュニスに波及して、強権支配が崩壊した。

中東のほとんどの国の年齢中央値が20代で、20代、30代以下が人口の半数を占める。若者の失業率の高さが大規模なデモを引き起こし、チュニジアは民主化されたが、経済改革は進まず、失業率は高いままだ。

国際労働機関(ILO)の資料によると、「アラブの春」前年の2010年、チュニジアの平均失業率は13%で、若年層(15歳-24歳)は29%だった。革命の年の2011年の失業率はそれぞれ18%、43%と跳ね上がったが、その後、2014年に平均15%、若年層は34%まで下がった。しかし、その後じわじわと上がり、2019年は同16%、36%となった。

経済が改善しないまま2020年にコロナ禍が始まった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください