2月16日、インターネットで無料公開

2021年02月09日

2月16日の正午、あなたは何をしているだろうか。もしあなたに時間があったならインターネットを通して観て欲しいものがある。

「喜劇 人類館」という芝居だ。緊急事態宣言を受けて劇場ではなくオンラインで配信されることになったため、どこにいようと観ることができる。沖縄を代表する喜劇役者の津波信一さんや若手の人気役者が演じる芝居に、あなたは笑い、混乱し、そしておそらくギョッとするだろう。“癒しの島 沖縄”の深淵を覗き見て。

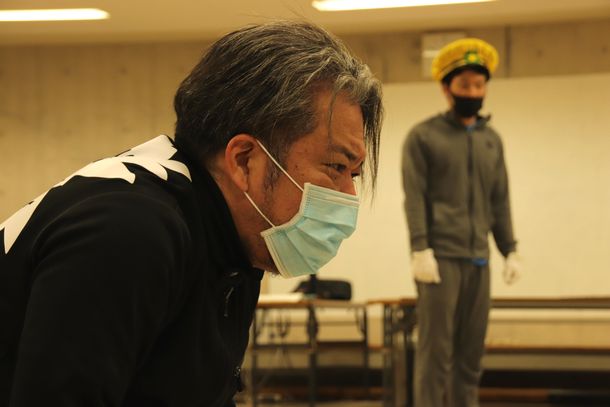

「喜劇 人類館」の稽古風景(那覇市内、筆者撮影)

「喜劇 人類館」の稽古風景(那覇市内、筆者撮影)「喜劇 人類館」の登場人物はわずか3人。 “琉球人”として展示されている「陳列された男」と「陳列された女」、そして標準語を話す「調教師ふうな男」である。この3人が、明治時代から沖縄戦、米軍統治時代などの時空を超えて目まぐるしく変わる場面設定の中で、沖縄の様々な記憶を描き出す戯曲だ。

作者は沖縄市出身の劇作家・知念正真(ちねんせいしん・1941-2013)。1976年に初めて上演され、1978年には第22回岸田國士戯曲賞を受賞している。

2月13日・14日の2日間、ダブルキャストによる4公演を予定していたが新型コロナウイルス感染拡大防止のため有客での上演を取りやめ、WEB配信で無料公開することになった。

この戯曲のモチーフは、題名にもあるように、1903年に起こった「人類館事件」である。

1903年、大阪で開催された「第5回内国勧業博覧会」。日本政府が林業館、工業館など12のパビリオンを出展し、会場の正門前には動物園や世界一周館などの民間のパビリオンが並んだ。その一つが大阪の有志によって企画された「学術人類館」だった。日本初の人類学者と言われる東京帝国大学人類学教室教授、坪井正五郎の協力のもと、人類学研究という名目で「内地に最近の異人種即ち北海道アイヌ、台湾の生蕃、琉球、朝鮮、支那、印度、爪哇、等の七種の土人」、つまり日本本土周辺に住むアイヌ民族、台湾の先住民、そして琉球(沖縄)、朝鮮、中国、インド、インドネシア(ジャワ島)から呼び寄せた生身の人間を、見世物として「展示」しようというものだった。

人類館で"展示"された人々 (那覇市歴史博物館提供)

人類館で"展示"された人々 (那覇市歴史博物館提供)この「土人」という言葉に過去のもの、という印象を持ったかもしれない。しかし沖縄にとって、そしてアイヌの人々にとってこの言葉は決して歴史に埋もれた言葉ではない。

アイヌの人々を「保護」する名目で1899年に制定された「北海道旧土人保護法」が正式に廃止されたのは1997年、平成になってからのことだ。沖縄では2016年、県北部で米軍のヘリコプター着陸帯建設に抗議する人びとに向かって、大阪府警から派遣された機動隊員が「土人」「シナ人」などと暴言を吐いた。ほかにも、個人的にそのような発言を浴びせかけられる経験をした人もいる。

かつて「調教師ふうな男」を演じ、今回は演出を手掛ける琉球大学教授の上江洲朝男さんもその一人だ。大学生の頃、旅行で訪れた東北の温泉地。日焼けした肌の色を見て声をかけてきた老人に「沖縄出身だ」と告げると、その老人は「おい、沖縄の土人がいるぞ」と周りに声をかけ、たくさんの人が集まってきたという。その老人に特に差別意識があったとは感じなかったが、自分自身が本土の日本人とは「違う民族なんだと思わされた」という。

伝統的な生活様式を保持して暮らす人々や、本土以外の人間を「土人」と呼び、蔑む心は118年前も、そして今でも私たちの中に存在している。

「人類館」の企画を事前に知った清国の留学生は抗議の声をあげ、「支那人」の展示は外交問題に発展することを恐れた外務省によって中止された。さらに3月10日の開館後すぐ、大韓帝国の公使からの抗議を受け「朝鮮人」の展示も止められた。しかし、そのほかの人びとは実際に「展示」されるに至った。その中には琉球の二人の女性が含まれていた。

当然ながら沖縄からも抗議の声が上がった。地元の新聞社は「同胞に対する侮辱」と題した抗議の社説を掲載、抗議の大キャンペーンを張った。しかしそれらは主に「(二人の女性が遊郭の娼妓であったことから)娼妓である女性を沖縄代表にしたこと」「アイヌ民族や台湾の先住民族と同列に見世物にされた」ことへの抗議であった。つまり、“立派な日本国民の一員である琉球人という自己認識”にそぐわない「展示物」についての抗議であり、背景には女性差別、職業差別、そして同化政策によって植え付けられた内地の日本人に対する劣等感と、その裏返しとも言える周辺民族に対する優越感と差別意識があったと指摘されている=参照『人類館 封印された扉』(演劇「人類館」上演を実現させたい会編著)。

「喜劇 人類館」は、この入れ子状の差別意識を「調教師ふうな男」「陳列される男」「陳列される女」のたった3人の登場人物で見事に描いている。陳列される男から陳列される女に向けられる侮蔑。「調教師風な男」が隠し持つ苦悩。陳列される男が、いつの間にか調教師風な男になり繰り返される差別。誰しもが持つ「差別する心」が立場を変え、方向性を変えては現れて、観る人の心を揺さぶる。

今回の上演を企画したのは、戯曲の作者、知念正真の娘・知念あかねさんだ。バイオリニストであるあかねさんは、父の七回忌を機に上演を決意。県と沖縄県文化振興会による「沖縄文化芸術を支える環境形成推進補助事業」に戯曲の上演と交流イベントを実施するプロジェクトとして応募し、これが採択されたことから今回の公演が可能になった。あかねさんにその思いを聞いた。

プロジェクト代表の知念あかねさん(筆者撮影)

プロジェクト代表の知念あかねさん(筆者撮影)――今年上演を決意したきっかけは?

「7年前に父が亡くなって以来、ずっと『あなたがやらなくてはいけない』と言われていた。少しずつ準備を進めている中で初代の調教師ふうな男を演じた方が亡くなった。そしてずっと私にやってほしいと声をかけてくれていた女性の劇団員さんも亡くなった。人類館は父の劇団(劇団創造)の芝居で、ずっとその劇団がやっていたけれど、高齢化もあり、このままでは埋もれてしまう、という危機感から私がやるしかないと思いました」

――以前の公演とは違い、今回はタイトルに「喜劇」が入っている。その理由は?

「私は父から「人類館は喜劇だ」ってずっと聞かされていたので自然に「喜劇 人類館」とつけたんです。そしたら後から劇団創造の役者さんから(以前と違って今回は)喜劇とつけたんだね、と指摘されて初めて気がつきました。でも私が今やるのなら、今までと同じでは意味がないので、喜劇らしい笑いを大事にしたいと思っています」

笑ってほしい、楽しんでほしいという想いは演出を引き受けた上江洲朝男さんにも共通している。

演出を担当する上江洲朝男さん(筆者撮影)

演出を担当する上江洲朝男さん(筆者撮影)「1970年代にこの作品が沖縄で上演された時は、観客はケラケラ笑っていたそうです。昔、差別用語は頻繁に言い合って普通だったけど、今の社会はそういうことに気を使わなければいけない社会。でも差別的意識や偏見は実はみんな持っていて、それを表に出さないだけ。コロナ禍にあって、また差別とか偏見が頭をもたげているように。だから差別を『あってはならない、笑ってはいけない』ものにするのではなくて、それとどう向き合うかが大事だと僕は思う。ケラケラ笑った後で、あれ?と引っかかって考えてもらえれば良いと思っている」

とはいえ、本土出身者の私は稽古を見させてもらった時に笑う余裕はなく、胸が詰まる思いをした。というのもこの芝居は人類館を入り口にして、タイムトラベルのように観客を沖縄の人々が共同体として共有しているとも言える歴史の場面に送り込むからだ。観客は沖縄戦で日本兵に赤ん坊が殺される場面を目撃し、戦後の米軍統治時代に売春を生業にした女性の優しい言葉と苦しみを聞く。かと思うと沖縄戦の混乱の中、手榴弾で自決しようとする場面を目撃する。途中には、ほぼウチナーグチだけで会話が交わされ、意味がわからない場面もある。時間軸や役柄が入り乱れることに混乱しながらも、沖縄という場所が持つ歴史の深淵を覗き見て、ゾクっとするような恐ろしさを体験する。

「陳列される男」を演じる津波信一さん(筆者撮影)

「陳列される男」を演じる津波信一さん(筆者撮影)

「陳列される女」を演じる棚原奏さん(筆者撮影)

「陳列される女」を演じる棚原奏さん(筆者撮影)「陳列される女」を演じるのは20代、30代の棚原奏さんと上門(うえじょう)みきさんだ。二人とも当初はこの戯曲を演じることに戸惑いがあったという。上門さんはウチナーグチの場面について、当初は言葉の意味が20%位しかわからず不安だったが、かつて同じ役を演じた劇団員が練習に来て指導してくれたことでなんとか演じられるようになった。一方で、棚原さんは脚本の中での女性の描かれ方にも違和感があったという。

「人類館事件についても、人類館というお芝居についても今回演じることになって初めて知りました。脚本を読むと、女性が物みたいにしか書かれていなくて、最初苦しくて。演じていても、違和感というか、モヤモヤする気持ちがあります。でもそれはその時代には現実にあったこと。演じながら私が感じる違和感やモヤモヤする気持ちを絶対に忘れないでおこうと思っています」

今回の公演を企画したあかねさんも、脚本での差別的な女性の描かれ方には違和感があったという。しかし、だからこそ再び上演する意味があると考えている。

「この芝居は『歴史は繰り返す』と言うメッセージを最後に出すんですが、小さい頃はこのメッセージが恐ろしかった。でも今は、歴史が繰り返すなら誰かがどこかで変えられるかもしれない、と希望を感じるようになりました。この狂った世界を若い人に見てほしい、そして一緒に考えるきっかけになってほしいと思っています」

コロナ禍は私たちの社会に様々な差別が存在すること、そして人々の恐怖心や苛立ちによって思ってもいなかったような差別が簡単に顕在化することを知らしめた。しかし、それは新しい出来事ではない。ハンセン病患者に対して苛烈な差別があったように、被爆者に対する差別があったように、差別は歴史の中で繰り返されている。

繰り返す歴史をどこかで、誰かが変える−それは簡単なことではないが、確かに希望である。45年前に書かれたこの戯曲では、「陳列された男」が「陳列された女」に対して「女はユンター(おしゃべり)だからね」と繰り返し軽蔑を示す。それと同じ女性蔑視発言が、つい先週、元総理大臣で東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の口から出た。しかし、歴史の中で女性たちが声を上げ、女性蔑視発言は許されないという意識が社会の中に浸透してきている。歴史を忘れずに見つめることが、繰り返す歴史から抜け出す一歩なのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください