具体的な必要性や利益は皆無。「岩盤支持層」へのアピールで将来に禍根を残すな

2021年02月09日

自民党内の保守系グループ「保守団結の会」(代表世話人:城内実、筆頭副幹事長:高鳥修一、顧問:高市早苗)が1月26日、「国旗損壊罪」を盛り込んだ刑法改正案を今国会に議員立法で提出するよう要請し、27日には自民党の下村博文政調会長が記者会見でこれを容認する意向を示しました(参照)。

さらに、同会の顧問を務める高市早苗前総務大臣が2月2日の保守系日刊紙のインタビューで「過去には、日本の若者たちが国際的なスポーツ大会で他国の国旗掲揚や国歌斉唱時に起立せず、非難されたこともあり、私も残念な思いをした。ここは、国旗に思いを寄せ、いずれの国旗も平等に尊重し、扱うべきなのだと再確認するときだ」とする(参照)など、自民党保守派が「国旗損壊罪」の成立に向けた動きを強めています。

その後自民党では、2月1日に緊急事態宣言下で銀座のクラブで飲食をした松本純、大塚高司、田野瀬大道3議員が離党し、2月3日のJOC(日本オリンピック委員会)臨時評議会において、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長が「女性がたくさん入っている会議は時間かかる」と発言し(参照)、その後の謝罪会見でさらに反感を買う(参照)という“大逆風”の状態となっており、はたして賛否の分かれる「国旗損壊罪」を本当に今国会に提出するのか不透明ですが、一方で自民党に逆風が吹いているからこそ、支持層へのアピールとして提出する可能性は十分にあります。

提出されれば、極めて問題の多い法律(罰条)となると思われますので、この時点で法案の持つ問題点について論じたいと思います。

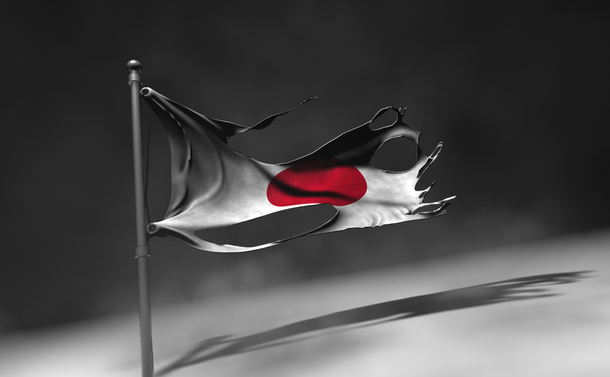

muhammadtoqeer/shutterstock.com

muhammadtoqeer/shutterstock.comとはいっても現在のところ、法案の内容それ自体は明らかになってないのですが、実は同様の法案が、野党時代の自民党から2012年の第180回国会に提出され、審議未了で廃案となっています(参照)。また、前述の「保守団結の会」の要請や、高市前総務大臣のインタビューにおいて、いずれも「外国国章損壊等罪」と同等の「国旗損壊罪」の制定を求めるとしていますので、法案の内容は、ほぼこの時と同じ、

刑法

第94条の2

日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

という条文になると考えられますので、以下、この法案が提出されるものとして考えます。

まず基本的な前提として、この法案は、多くの人が思い浮かべるであろう、「卒業式に突然乱入して、掲揚されている国旗を引きずりおろして火をつける」という様な、「他人の国旗を損壊して他人に具体的損害を与える行為」に対して、新たに刑罰を科すことを目的としたものではありません。

なぜなら、その様な行為は、既に器物損壊罪(刑法261条:三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料)、威力業務妨害罪(刑法234条:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)で、より重く罰せられると定められており、あえて新たな刑罰を科す必要はないからです。

例外的事案は考えうるとして、基本的にはこの法案は、「自らの国旗を損壊して(他人の物なら器物損壊罪が成立します)、自らの主張をする行為(人の業務を妨害する行為なら業務妨害罪が成立します)」に刑罰を科すためのものなのです。

それを前提とした時、第一の問題点は、「日本国に対して侮辱を加える目的」の認定の困難さです。

現在の刑法でも、「侮辱罪(刑法231条)」「名誉棄損罪(刑法230条)」において「侮辱」「名誉を棄損」という文言で刑罰が定められていますが、誰かにとって少しでも侮辱、名誉棄損と感じられる言論が全て禁じられるとなったら、憲法に定める言論・表現の自由(憲法21条)は成立しません。そこで刑法は、第230条の2で「公共の利害に関する場合の特例」を定め、仮に誰かにとって、侮辱・名誉棄損と感じられる言論・表現であっても、「公益目的」の「正当な批判(意見・論評)」は違法性が阻却されるものと解されています。

「日本国に対して侮辱を加える目的」についても、当然同様の解釈がなされるべきと考えられ、誰かにとって「日本国に対する侮辱」と思われるとしても、それが公益目的の「正当な批判」であるなら、憲法で保障された表現の自由の一環として当然保護されるべきものと考えられますが、少なくとも現状において、その境界は必ずしも明らかではありません。

また、それ以前の問題として、この「国旗損壊罪」の対象は多くの場合日本人だと考えられるのですが、「日本人自らの日本に対する侮辱」というのは、そもそも成立するのかという疑問が生じます。端的な例として、私以外の誰かが私(米山)に対して「米山は人間のクズだ!」と言ったら、それは「侮辱」若しくは「名誉棄損」であることに異論のある人は少ないと思うのですが、私自身が私(米山)に対して「米山は人間のクズだ!」と言った場合、それはどう見ても自らに対する「自己批判」であって、これが「侮辱」、もしくは「名誉棄損」として侮辱罪、名誉棄損罪に該当すると考える人は滅多にいないでしょう。

前述の侮辱罪、名誉棄損罪とも、「(他)人を侮辱した者」「(他)人の名誉を棄損した者」に刑罰を科しているのであり、当然ながら「自らを侮辱した者」「自らの名誉を棄損した者」はその対象ではないからです。

これと同様に考えれば、すべての日本人は日本の一部である以上、日本に対する批判は同時に、多かれ少なかれ自らへの自己批判であると考えられます。そしてそうである以上、その様な行為を、刑罰を持って罰することに、私は強い違和感を覚えます。

要するに、日本人が、「日本国に対して侮辱を加える目的」で、「自らの国旗を損壊して、自らの主張をする行為」は、多くの場合「日本国に対する正当な批判」の意味合いを含むものなのであり、これを公権力が恣意的に「侮辱」と断定することは、民主主義、自由主義の大前提となる表現の自由(憲法21条)を大きく阻害し、日本に対する正当な批判としての言論を委縮させる危険を孕(はら)むと言わざるを得ないのです。

oleschwander/shutterstock.com

oleschwander/shutterstock.com次に、条文の文言にある「国旗」は、明らかなようでいて意外に明らかではありません。

通常想起される「国旗」は、入学式や卒業式で国旗掲揚塔や壇上に掲揚されている立派なものですが、運動会でロープにつるされている小さな国旗も、国旗には変わりありません。陛下の一般参賀で配られる小旗が国旗であることを否定することも困難でしょう。

また、「侮辱目的」ということなら、白布どころか模造紙(新潟県人的には「大洋紙」)の真ん中に赤い丸を書いて燃やすという行為も十分に想定され、罰条の予定している行為態様からは、手作りの国旗もまた国旗と認定せざるを得ません。そうすると、理屈上は、目の前のA4の紙に赤鉛筆で日の丸を書き、「こん畜生!」と言って丸めてごみ箱に捨てる行為も、刑罰の対象となりかねないことになります。

さらに、やはり条文にある「損壊・除去・汚損」も、より一層悩ましいものです。他人の物であれば、軽微なものでも「損壊・除去・汚損」とすることにさしたる異論はない人が多いと思いますが、この法案で主に問題となるのは、上述の通り「自分の国旗」です。自分の国旗は、自分の物であるがゆえに、それほど大事に保管していない人も少なくないと思います。

休日には国旗を掲げている我が実家でも、そう粗雑な扱いはしていませんが、とはいっても使用後に毎回、柔軟剤もいれて洗い、丁寧にアイロンをかけているわけでもなく、場合によってはカビが生えてしまうことだってあるかもしれません。また、屋外で風雨にさらされる国旗は、いつかは自然に損耗し、廃棄しなければならなくなります。

それを「国旗に対する敬意が足りないからだ!損壊・除去・汚損だ!」などと言われたら、非常に困惑するところですが、そう言われないという保証はどこにもないのです。

以上の論点に関連して、1984年にレーガン政権への抗議としてアメリカ国旗を燃やし、テキサス州法の国旗保護法で訴追されたJohnson氏がこれを違憲として訴え、アメリカ最高裁判所が「十分なほどコミュニケーションの要素が込められて」いるとしてJohnson氏の訴えを認め、国旗保護法の適用を違憲とした判決があります。

アメリカ最高裁判所は、違憲判決の理由として、「社会がそれを攻撃的であり許容し難いと思うという理由だけで、表現を禁止してはいけない」(参照)、「もし州が、国旗焼却が不快なメッセージを伝えることでその象徴的役割を危険にさらすときには焼却を禁じることができるのに、(廃棄の際などに)汚れた国旗を厳かに焼却することは許すとすれば、国旗への正統的態度を州が定めることを許すことになる。言論の自由の原則のもとで、国旗の特別な役割を保護する最善の方法は、これらの事柄(国旗の扱い方)について異なった感じ方をする者を罰することではなく、むしろ例えば、燃える国旗に敬礼するなどの方法によって正反対のメッセージを伝えて彼ら(国旗焼却者など)が間違っていると説得することである」としました(参照)。

これは極めて見識の高い、傾聴に値する意見であると私は思います。

In Green/shutterstock.com

In Green/shutterstock.com以上の条文の文言解釈の困難さから生じる懸念は、ある意味で「限界事例についての思考実験」のような面があることは決して否定しませんが、私はこれらの懸念は、決して非現実的なものではなく、むしろ昨今の状況において、①刑事的濫用、②社会的濫用、③政治的濫用――として、現実に起こりうるものだと思います。

まず、刑事的濫用ですが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください