社会を持続可能にし、人々の幸せを増進する「グリーン・グッド・ジョブ」へ

2021年02月23日

現代は炭素文明である。太古の地球が地下に蓄えた炭素や鉱物を掘り出し、それを大気に放出したり、加工して最終的に廃棄物としたりすることで、生活と経済の基盤が成り立っている。それは、農林漁業のように、炭素文明の前から続く産業であっても例外でなく、化学肥料やガソリンがなければ何も収穫できない。

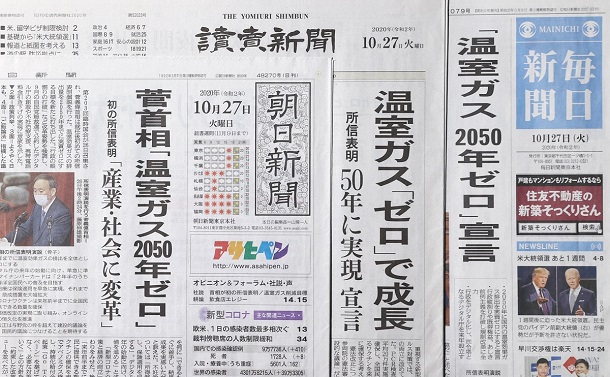

温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにする目標を菅首相が表明したことを伝える各紙の一面=2020年10月27日付

温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにする目標を菅首相が表明したことを伝える各紙の一面=2020年10月27日付炭素文明は、18世紀の産業革命から始まり、生活や経済だけでなく、政治や思想、文化にも決定的な影響を与えてきた。石炭を燃料とする蒸気機関から始まる炭素文明の発達は、大量生産・大量輸送・大量消費の社会を実現し、急速な資本蓄積を促して資本主義を隆盛させる一方、過酷な労働や悲惨な公害、資源をめぐる戦争などを引き起こし、社会主義などの対抗思想を生み出した。生活水準の向上によって文化的な活動が一般的になる一方、消費社会を批判的に捉える文化も広がった。

特に炭素文明は、多国籍巨大企業を頂点とする垂直統合型の産業構造を発展させてきた。垂直統合型の産業構造とは、生産から流通、消費までを単一ないし少数の企業でコントロールするもので、資源やエネルギーを取り扱う産業から発達してきた。リスクの高い複雑なプロセスにおいて、利益を最大化するには、多少のリスクをものともしない巨大な資本で、トップダウンで管理することが必要とされたからである。今やその形態は、それらを扱う国際商社やエネルギー企業のみならず、バナナやコーヒーなどの一次産業、自動車や家電などの製造業、金融や情報などのサービス産業に至るまで、あらゆる産業分野に広がっている。

従来の「国家重視・自己責任」の国家方針は、この垂直統合型の産業構造と親和性が高い。炭素文明の社会を支えるために必要な物資と市場を確保するには、自己の巨大な資本力に加えて、国家の政治力・軍事力・資金力によって支えてもらうのが合理的だからだ。さらに、その国家を自由にコントロールする一方、他者(一般の人々)の力でそれを維持してもらえば、自らの利益を極大化できる。人々にも富のおこぼれがトリクルダウンしていく。その考え方を徹底するのが新自由主義である。

以上の認識を踏まえれば、気候変動の危機に際して温室効果ガス排出量をゼロにするとしても、垂直統合型の産業構造をどうするのか、問わなければならない。すなわち、現在の産業構造を維持したまま温室効果ガスの排出量をゼロにするのか、それとも産業構造の転換を進めるのか。

原子力発電等を用いれば、垂直統合型の産業構造を維持したまま、エネルギー源だけを脱炭素に切り替えることは不可能でない。その代表的な技術として、原子力と二酸化炭素回収・貯留技術(CCS)がある。CCSとは「発電所や化学工場などから排出された」温室効果ガスを「分離して集め、地中深くに貯留・圧入する」技術(資源エネルギー庁ホームページより)である。これらに加えて「夢の新技術」が開発されれば、産業構造を大きく変えることなく、脱炭素が実現する。

菅義偉政権は、この垂直統合型の産業構造を維持しての脱炭素社会の実現を目指している。菅首相が所信表明演説で2050年までの温室効果ガス排出量の実質ゼロを宣言してから、経済産業省を中心にそれらの導入検討が加速している。実際、2050年の電源に関する経産省の案では、再生可能エネルギーを5~6割とする一方、原子力とCCS併用の火力発電を3~4割、水素・アンモニア発電を1割としている(経産省「グリーン成長戦略」2020年12月25日)。

他方、再生可能エネルギーだけで脱炭素社会を実現しようとすれば、産業構造を分散ネットワーク型に転換しなければならない。再生可能エネルギーは、個々の設備で見れば天候などによって大きく変動するが、無数のそれらをネットワークで結ぶことで安定化する。また、エネルギーの需要側が供給の状況に応じて使うようになれば、より安定化する。広く薄く存在するそのエネルギーを集め、効率よく使うことを通じて、大都市から地方への分散居住を容易とする。

分散ネットワーク型の産業構造は、資本の所有者も一部の人々への集中から、多数の人々に分散させる。再生可能エネルギーに代表される資本(生産手段)は、火力や原子力などの発電所に比べ、圧倒的に安く容易に扱え、ふつうの個人でも気軽に所有できるからだ。賃貸住宅に住んでいても、他人の屋根を借りて共同でパネルを所有できる市民発電所は、既にそれほど珍しくない。

そして、この分散ネットワーク型の産業構造は、もう一つの「個人重視・支え合い」の国家方針と親和性が高い。再生可能エネルギーの供給や需要の変動をネットワークで支え合い、個人の資本所有を可能とするからだ。それに伴い、職を求めて大都市に集中してきた従来の生活の場も、資本の活用を求めて地方に分散することを可能とする。

要するに、従来の炭素文明を維持したままエネルギー源だけ脱炭素にするのか、それとも脱炭素文明に転換するのかが、国家方針の選択とセットになっている。従来の国家方針のまま、再生可能エネルギー100%社会が実現することは、論理的にも政治的にもあり得ない。

再生可能エネルギー100%の分散ネットワーク型社会に転換することは、とても割のいい確実な投資である。多くの人々は、再生可能エネルギーや気候変動対策などに対して、負担と考えているだろう。けれども、実際には「ローリスク・ハイリターン」の投資である。

投資収益の直接的な源は、化石燃料の輸入代金と原子力発電のリスク費用である。1990年代、5兆円から8兆円の間で安定的に推移していた日本の化石燃料(石油・石炭・天然ガス)の輸入総額は、21世紀に入って国際石油価格が上昇傾向に転じたことを受け、2008年には27.6兆円にまで達した。国際石油価格は、その後も乱高下しつつ上昇傾向を続けている。2013年、2014年には、再び2008年と同等の輸入額となった。原子力については、2011年の福島原発事故を受けて、安全対策と保険のリスク費用が大幅に上昇し、政府の支援がなければ維持困難になりつつある。

再生可能エネルギーへの投資は、これらのコストを削減し、国内での収益として返ってくる。これを法的に担保したのが、2012年から導入されている固定価格買取制度である。しかも、再生可能エネルギーの導入費用は、固定価格買取制度による普及によって、大幅に低下し、市場競争力を持ちつつある。少なくとも、原子力より安い状態になっている。また、化石燃料の場合、油田やガス田、鉱山を所有している海外の富裕層が収益の多くを最終的に手にする一方、再生可能エネルギーの場合、国内の設置者が収益を手にする。

しかし、現在の政権は、再生可能エネルギーの普及に消極的で、かえって再生可能エネルギー市場の健全な発展を阻害して

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください