バイデン・ハリス政権のアメリカ~ハリス副大統領就任が示唆する次世代の米国社会

2021年02月10日

ロン・クレイン米大統領首席補佐官のニューヨーク・タイムズへのコメントが印象的だ。

「(バイデン)大統領は非常に明快な指示を我々に与えた。そして我々のゴールとは、ハリス副大統領を可能な限り公衆の眼に触れさせることである」

ジョー・バイデン大統領(78)は現時点で明言を避けている。しかし、自身の1期4年或いは2期8年の任期を満了後、カマラ・ハリス副大統領を後継者とする意思があることをその振る舞いで伺わせる。

大統領就任式で宣誓するカマラ・ハリス氏=2021年1月20日、ワシントン

大統領就任式で宣誓するカマラ・ハリス氏=2021年1月20日、ワシントンバイデン大統領は記者会見等の場で政策について話すとき、主語を”I”ではなく必ず“We”にするが、それは「バイデン・ハリス政権」としての政策実現であることを公に示唆するためである。またホワイト・ハウスのスタッフによれば、ハリス副大統領は毎朝のブリーフィングには必ず同席し(コロナ禍で外出が制限されていることも手伝い)、バイデン大統領と毎日4~5時間程度共に過ごすという。

ハリス副大統領は、今後コロナ・タスクフォース、人種問題、気候変動など多岐にわたる重要課題のリードを任されるとの見方が強く、今後民主党政権を維持できれば、ハリス副大統領への政権移譲すなわち「初の黒人女性大統領カマラ・ハリス」の可能性も低くはないのだろう。

バイデン大統領は1月20日の就任日から僅か8日間のあいだで少なくとも42もの大統領令や覚書に署名している。殆どは①新型コロナ、②経済対策、③気候変動、④人種問題など、政権発足以前より掲げてきた4大重要政策課題に係る。

新政権のスローガンには、バイデン氏が選挙中から繰り返し叫び続けてきた「結束(unity)」を掲げ、閣僚人事には”Looks like America”の宣言通り、黒人のロイド・オースティン国防長官をはじめ人種、ジェンダーともに多様な閣僚を指名した(主要閣僚の半数以上は非白人、女性を登用)。

白人の“エスタブリッシュメント政治家”であるバイデン氏のこうした先進的人事は斬新であり、また多くの米国人にとって「多民族民主主義国家が実現する」可能性の高まりを示唆するものであった。

未曾有の国難と分断の間に揺れる米国をいかに「結束」出来るのか。多様なスペクトラムの違いを包摂することが出来る統治とは一体どのような姿か。そうした議論は、いま党派に関わらず様々な場所で交わされている。現在大統領令の中でも超党派の支持を得ている政策は人種問題であり、バイデン氏はハリス副大統領を政治パートナーに携え、「結束」への突破口を見出そうとしているのかもしれない。

カマラ・ハリス氏(56)は、初の女性かつ多国籍バックグラウンド(ジャマイカ人の父およびインド人の母)を持つ人物として、米国副大統領に就任した。

2020年民主党大統領選予備選に出馬後早々に撤退したものの、そのカリスマ性と長年のパブリック・サービス(カルフォルニア州司法長官等)での経験、政治手腕(特に鋭い尋問能力)、中道寄りの政治スタンス、加えて黒人女性というアイデンティティが買われ、副大統領候補として白羽の矢が立った。2016年に連邦上院議員として初当選し、1期目を満了しない内に副大統領および上院議長(兼任)に就任するというスピード出世だ。

カマラ・ハリス氏

カマラ・ハリス氏2月5日、米議会上院では1兆9000億ドルの新型コロナウイルス救済法案の予算決議が共和・民主党で賛成50、反対50で二分した。そこで上院議長を務めるハリス副大統領が賛成票を投じ、与党民主党単独での巨大の新型コロナ救済法案が可決されたわけだが、ハリス副大統領は就任2週間程度で、早速上院議長(タイ・ブレイカー)として初の決定票を投じることとなった。

近代米国で最も決定票を多く投じた米副大統領はマイク・ペンス前副大統領で、4年間の任期中計13の決定票を投じている。今回、ハリス副大統領は既に2つの決定票を投じており、今後も頻繁に法案議決を左右するキーパーソンとなることが予想される。副大統領としては異例なほどの注目度だ。

アン=マリー・スラウタ―氏(国務省・元政策企画ディレクター)は、ハリス副大統領が秘める可能性についてポリティコのインタビューに対しこのように述べた。

「ハリス氏は、国内と国外において2つの重要な役割を背負っている。1つは“橋渡し役”としての役割。トランプ前大統領は、黒人と白人の間で大きなモラルの分断をもたらしたが、ハリス氏は自身の人種マイノリティとしてのアイデンティティ、元検事という知見を活かし、法と秩序に則った人種と政治の分断への橋渡しを可能にするだろう。もう1つは、国際社会に向けて『新たな米国』を発信する役割。バイデン大統領が豊富な経験を活かし積極的に外交手腕を発揮していく中、ハリス氏は国際社会に向けて『新たな米国』を発信する役割を担う。ハリス氏は、米国は全ての大陸と人々の多様性を繋ぎ生かすことが出来る国家、とのメッセージを国際社会に発信するための『象徴』としての役割を背負っている」(ポリティコによるインタビュー概訳)

ハリス氏の副大統領就任は、特に人種マイノリティの人々や女性のエンパワメントの観点からすると巨大なターニングポイントだ。

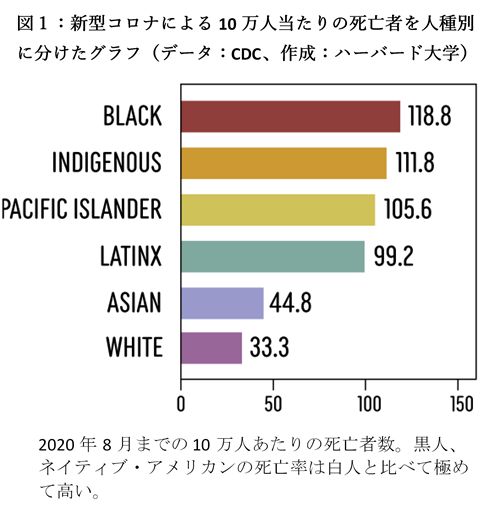

コロナ禍では黒人の死亡率が白人の4倍近くに至るなど、巨大な構造的人種差別の実態が浮彫になった。そうした人種マイノリティや女性にとっては、精神的に大きな希望と成長の伸びしろを与えることとなる上に、政治心理的には、例えば党指導者・支持者・献金者・活動家からの評価が高まり、更なるリーダー誕生への期待や援助が高まるなど、女性の地位が更に改善される可能性を秘めている。

国内で「女性大統領の誕生は時間の問題」といった認識が高まっていくであろう。一方で、それが故にハリス副大統領に対するプレッシャーも多方面から激しく高まる。特に、革新左派と保守派の双方からのプレッシャーは大きいだろう。

国内の言論の動きをフォローしていると、人種マイノリティ、移民、女性への司法制度、選挙権、社会保障制度の改革や、コロナ救済措置の拡充、更に環境保護団体や国際保健などの分野において、トランプ政権からの“揺り戻し”が相当強まっている。既にバイデン大統領はかかる領域において多くの大統領令等に署名しているが、いわゆる急進左派からは「もっと左へ」といったメッセージがSNS上でも拡散されており、特にハリス副大統領に対する直接的な訴えの声も多く聞かれる。

デンバー大学セス・マスケット教授(政治学専門、白人男性)は筆者のインタビューに対し、「カマラ・ハリスが副大統領/上院議長に就任したことは、一部の男性議員にとっては“脅威”に映るだろう」と述べた。

2016年大統領選のヒラリー・クリントン氏敗北に大きく影響した決定要因が“ジェンダー”であったとの調査でも明らかになったとおり、米国政治には男尊女卑意識は未だ根強い。恐らく今後ハリス副大統領に対しても、議会内外の保守派による反発が起きることは大いに考え得る。

更にバイデン政権の積極的な人種問題への取組みは、「支持基盤への迎合」といった批判、また白人至上主義を糾弾するメッセージは「白人の排斥」といった反発も随所で聞かれる。ハリス副大統領が今度更にタイ・ブレイカーとしての決断を迫られる時、いかにアイデンティティ・ポリティクスに陥らず、広い意味での「結束」を決断軸にしていけるか。そしてそれを如何に周囲に説得していけるか、という点が鍵になると考えられる。

(※政治では情緒的雰囲気が「怒り」に切り替わった時、相手の「ジェンダー」は、人々の権威意識や党派意識、投票行動等に影響する強い要素になり得るという研究も発表されている。これは日本でも大いに通じるところがあるかも知れない)

バイデン政権は、今後米国社会全体に向けダイバーシティ政策に更に力を入れるであろうし、今後国内外における女性、人種的・社会的マイノリティの進出に大きな影響力をもたらし得る。白人、男性、ないし既得権益者層においては強い反発、革新派からは強い圧力はほぼ必至だろうが、現時点でバイデン新政権の閣僚人事や政策方針に対しては、概ね過半数を超える支持率を獲得している。

今日、米国の人口動態や人種比率の多様化は急激なスピードで進行しており、2045年には人種マイノリティが白人人口を抜き、“マジョリティ”に転じるとの予測もされている。(米ブルッキングス研究所、2018年)

バイデン大統領は社会の激動を「結束」する役割を、そしてハリス副大統領には多様なスペクトラムを「橋渡し」する役割を、それぞれ期待されているのではないか。そうして多様性をめぐる認識や寛容性が向上し、人口問題(少子高齢化)や社会的マイノリティに対する政策、移民問題などへの政策的影響を国際社会でももたらし得る。現在78歳のバイデン大統領は、少なくとも本気で将来カマラ・ハリス氏が米国大統領となるビジョンを描いているのだと思う。

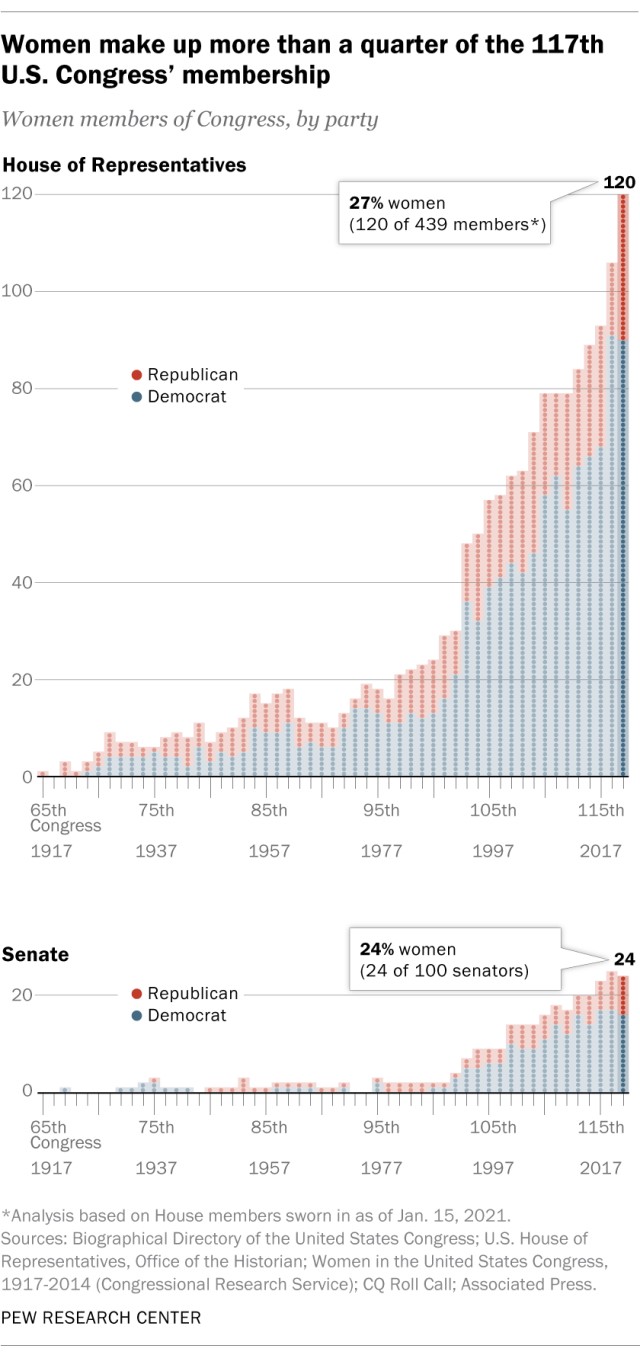

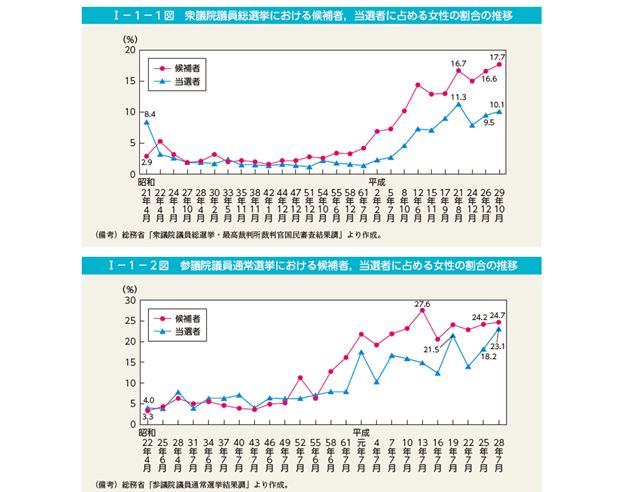

多民族によってなる米国と日本を単純に比較するわけにはいかないが、女性の社会進出だけを見ても、日本は著しく遅れている。日本では、衆議院女性議員の比率は10.1%程度(10年前と比べて僅か+1%)、参議院では20.7%、また女性閣僚は全体の約15%、本省課室長相当職以上の国家公務員は約5.2%(2019年時点)と、これまで女性の社会進出が重要政策課題として挙げられてきているものの、実態は遅々として進まない。(米国では上院議員は24%、下院議員会は27%を占め10年間で50%の増加、閣僚では約半数、連邦政府機関の幹部職以上は34%女性が占める)

果たして日本には、女性に国を背負うリーダーとしての役割を担わせようとする気概を持つ指導者が存在するのだろうか。

少子高齢化が進む一方で未だ女性や外国人の社会進出が限られている日本にとって、米国の現状をいつまでも高みの見物に終始させるのではなく、真剣に検討を重ね、実態を迅速に変えていくべき課題として捉える必要がある。

図2:米国連邦議会で女性議員が占める割合の推移(下院・上院)(作成:ピュー・リサーチセンター)

図2:米国連邦議会で女性議員が占める割合の推移(下院・上院)(作成:ピュー・リサーチセンター)

図3:日本の国会で女性議員が占める割合の推移(作成:内閣府)

図3:日本の国会で女性議員が占める割合の推移(作成:内閣府)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください