2021年02月11日

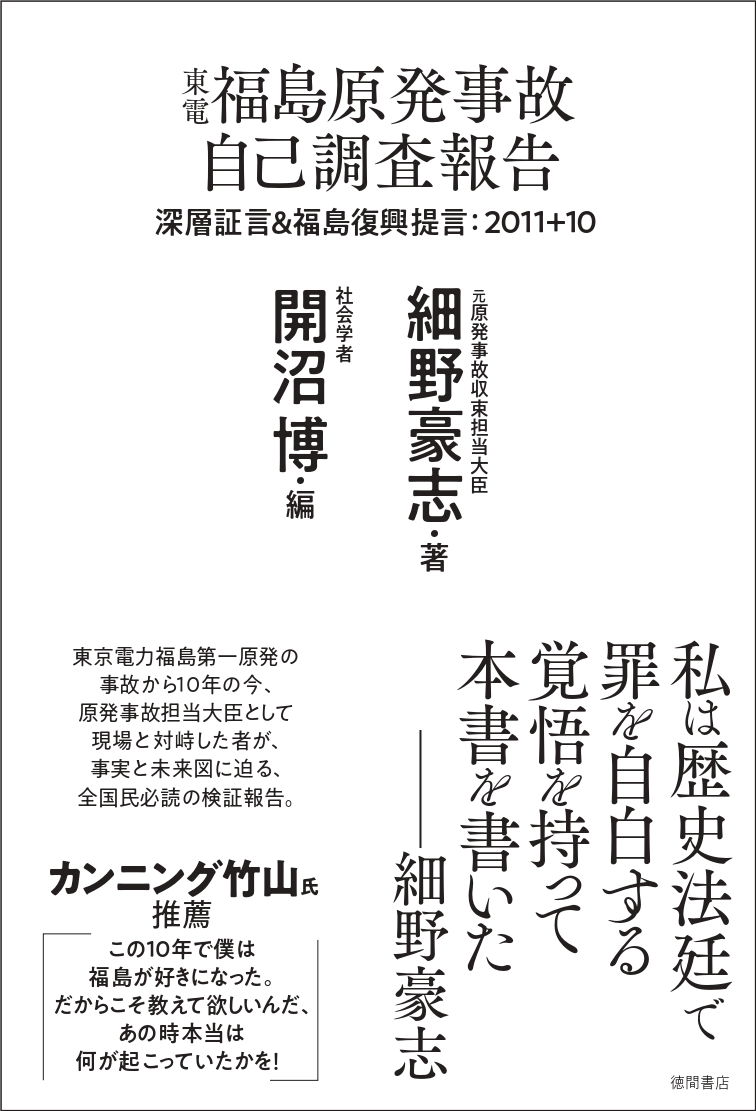

福島原発事故の発生からまもなく10年を迎える。私は首相補佐官や環境大臣として事故当初の対応にあたり、その後も福島の人々とともに「福島の復興」に取り組んできた。その歩みを『東電原発事故 自己調査報告』(2月28日発売、徳間書店)として刊行する。歴史法廷で罪を自白する覚悟を持って本書を書いた。その中から、県民健康調査として行われてきた甲状腺検査を通じて子供や保護者の不安に正面から向き合ってきた医師の緑川早苗氏との対談(司会は社会学者の開沼博氏)を「論座」で3回にわけて紹介する。私は政治家として福島県民の健康問題に重たい責任を背負っている。その立場から、甲状腺検査を継続する倫理的問題をここに問いたい。

開沼 最初にお伺いしますが、緑川先生はこれまで、著書でもオンラインでもあまりご自身のライフストーリー的なことをお話しなさっていませんよね。差し支えなければで構いませんが、ご出身は福島県内ですか。

緑川 奥会津の、只見川沿いにある過疎の町の生まれです。高校は会津若松の会津女子高校に進学して、それから県立福島医大に進学。卒業後はそのまま医大の内科(旧第三内科)に入局しました。

私が選択した専門領域が「内分泌代謝学」という一般的な知名度が低い病気の領域だったのもあって、震災前にずっと目指していたのは「福島県の内分泌の患者さんが、福島に暮らしながら東京、日本はもちろん、世界トップレベルの内分泌の診断治療を受けられるようにすること」でした。震災前までは本当に多くの患者さんを診させていただきながら勉強して、その生活に生きがいを感じていました。でも、震災後の甲状腺検査に関わってからは、私の中では全く別の人生が始まった感じにはなりましたね。

緑川早苗(みどりかわ・さなえ)宮城学院女子大学教授(臨床医学)。福島県会津出身。1993年福島県立医科大学卒業後、内分泌代謝専門医として診療。2011年原発事故後に始まった甲状腺検査に初期には検査担当者として、その後検査の責任者の一人として関わる。検査方法に疑問を感じ検査の改革を目指したが実現せず、2020年3月末に福島医大を退職。甲状腺検査に対する住民の疑問と不安に対応するためのNPO(POFF)を立ち上げ活動を開始した。緑川早苗氏

細野 まもなく震災と原発事故から10年が経過します。当初は福島に生活する方々の健康問題について、社会で多くの懸念の声があがっていました。原発事故直後のこと、そして健康被害の現状を先生は全体的にどうご覧になっているか、お話をしていただけますか。

緑川 事故が起こった当初は「チェルノブイリの再来」と言われたり、「レベル7相当」との報道が出ていたので、私たち医療従事者の間でも、「実際にどの程度被曝するか」を冷静に考えるより先に、恐怖が先立っていたのが現実だったと思います。

その中でも、チェルノブイリで報告されていた子供の甲状腺がんに対する懸念というのは、特に強かったんですけれど、幸い様々な人たちの努力で福島の原発事故は被曝線量という意味では非常に小さく、影響を無視できる程度だったことが分かってきました。それからは被曝のリスクは考えなくて良いと私たちも認識しましたし、今では住民の方々も、それで納得されている方が多いのではないかと考えています。

細野 2011年当時を思い起こすと、福島医大というのは地域医療の最後の砦だったわけですよね。そういう場の内部であっても、事故の動揺は大きかったですか。

緑川 小さいお子さんがいる看護師もたくさん働いていましたし、やはりスタッフの間でも強い恐怖と混乱はかなりあったと思います。

細野豪志氏

細野豪志氏

緑川 もともと福島医大では被曝医療を専門にするスタッフがいませんでしたので、当初は放射線科を専門とする先生や救急を専門とする先生方がその役割を担ってくださっていたんです。ただ、原子力事故を想定したような訓練やノウハウを勉強してきたわけではないということもあって、悪戦苦闘なさっていました。やはり山下先生をはじめ、長崎大学や広島大学などから多くの被曝医療の経験がある方々が来て助けてくださったからこそ、福島医大はあの局面を乗り越えられたと思っています。

2011年も夏から秋頃になり、原発の状況がやや落ち着いたところで、「急場は何とか凌いだけれど、長期的に見た時に健康被害はないのだろうか」という声が福島県内で大きくなってきました。そこでスタートしたのが県民健康調査事業でした。

その頃に私は、原発事故収束担当大臣と環境大臣を兼務することになったんです。その事業の中心に位置付けられたのが、チェルノブイリで「増えた」とされていた甲状腺がんに関わる検査でした。緑川先生は当初からこの検査に関わっておられたということですが、甲状腺検査が始まった経緯について、お聞かせいただけますか。

緑川 私は、検査が始まる経緯やその意思決定には関わっていません。福島医大では小児科と公衆衛生、甲状腺外科学のそれぞれの教授、そして山下先生が中心になって福島県と相談しながら甲状腺検査の事業計画を立てられたと私は認識しています。

細野 実際の検査は2011年の10 月頃、0歳から18歳までの子供と若者を全員検査するところからスタートしましたよね。検査数を見ると対象者は36 万人にのぼりました。

緑川 最初の一巡目は対象者36万人で始まったのですが、その後、原発事故当時にお母さんのお腹にいたお子さんも二巡目から加えることになり、38万人が対象とされました。

細野 その時、最前線はどういう状態だったんですか。想像するに、聞き分けが良い子供もいるだろうけど、事故当時の胎児も含めての検査となると本当に大変なことだったと思います。

緑川 当時は検査を受けに来る人たちが会場に殺到する状況で、1日に1000人を超える日もありました。5人から6人の検査担当者が、その人数をとにかく機械的に検査し続けた感じです。基本的に検査は無痛ですが、喉元に機械を当てられることに強い恐怖感を持つお子さんもたくさんいました。検査を嫌がって会場で泣き声があがることは本当によくありました。

細野 それこそ0歳児なんて、まだ会話もできないわけだから、大変な状態だったと思います。検査にはどのような心構えで臨まれたのですか。

緑川 とにかく、やらなければならないという使命感でしょうか。私は内分泌という甲状腺を含む領域を専門とする内科医ですし、当時は「たとえ事故で影響が出るような被曝はなかったとしても、病気が増えないことを検査で証明することが住民の安心のために役に立つ」と信じていたところもありました。ただ、検査をすれば所見が見付かるケースもある程度は増えると事前に思っていましたが、まさかこんなに見つかるとは予想していませんでした。

細野 一回目の検査で悪性ないし悪性の疑いと116人が診断された。これは意外な数字でしたか。

緑川 そうですね。多いと思いました。

細野 こういう無症状の人まで対象にした包括的な検査というのは、原発事故前には前例がほとんどなかったわけですからね。

緑川 チェルノブイリでの特定地域を除けば、そもそも甲状腺がんに対して地域の全住民を対象にしたような、特に無症状の若い人や小児を対象にした検査は今までされてきませんでした。少なくとも福島の周辺では、当時の高名な甲状腺専門家も含め、「こんなに高い比率で甲状腺がんが潜在している」と予見していた人は誰もいなかったと思います。

細野 「被曝とは全く無関係に、もともと甲状腺がんは高い比率で潜在していた」ことを疑わせる結果が出てきたわけですね。福島から遠く離れた青森県、長崎県、山梨県の3県でも、4000人を超える健康な子供たちを対象とした比較調査が実施されましたが、3県と福島との間にも統計上の有意差は見られなかった。

緑川 そうです。ただ、3県調査の当初の目的は、福島での嚢胞(A判定の中でも「A2」とされた判定の人)が非常に多かったことで高まった不安の解消でした。A2とされた方々が、「これは前癌病変じゃないのか」とすごく心配されてしまったという前提があって始まったんですね。本来は安心を得るためのはずだった甲状腺検査をやったがために、「結果がA2だったから自主避難する」みたいなことが福島の中でたくさん起こったんです。

「こんな線量では健康影響なんてないと言っていたのに、実際に検査してみたら家の子はA2だった」とか「これはやっぱり被曝のせいで、正常じゃないんでしょう。ほうっておいたらガンになるんじゃないんですか」といった疑問や不安が福島の住民たちにどんどん広がってしまいました。それを解決する手段として、原発事故の被曝影響とは無関係な3県での比較調査が行われたと認識しています。

細野 そこでご説明をいただきたいのが、甲状腺がんとは一体どういうものなのかということです。それを最初にハッキリさせることが、検査のメリットやデメリットを大勢の人に向けて広く客観的に示していくための前提となりますよね。現場に参加された専門家としての立場からお話しいただきたいのですが。

緑川 2011年の検査開始時点ではあまり見られなかったものの、2014年くらいからは甲状腺がんというのは「健常者に検診をすることで、かえってデメリットを引き起こす過剰診断が起こる」との指摘が多く見られるようになってきています。

そもそも甲状腺がんとは、非常に予後が良いがんなんです。それはつまり、がんだからといって命や健康にほぼ関わらないというものなので、「早期発見・早期治療」という一般的ながんの原則が適用されないということが、がんを専門とする先生方の中でも共通理解となっているようながんなのです。甲状腺がんというのは、通常は症状が出てから病院で治療しても、それで治る。特に若い人では予後がさらに良いというのが分かってきています。若い人の甲状腺がんは進行も早いのだけど、他のがんとは違って逆に治りやすいという側面も持っています。予防や検診の意味が非常に乏しいがんだというのが、一般的な理解だと思います。

細野 お隣の韓国では20年近く前の一時期、甲状腺のがん検査が公的なサポート対象になったことで検査対象が増えたということがありました。韓国は検査数を増やしたことで、数字上では甲状腺がん発生率が世界一の国へと一気に跳ね上がった。その一方で、甲状腺がんを原因とした死亡率は検査を強化する前から全く変化がなく、低いままだった。さらに甲状腺検査の倫理的な問題も指摘されて結局、検査の補助そのものがなくなったんですよね。そういった海外での事例は議論になりましたか。

緑川 韓国での甲状腺検査の前例に関する報告は2014年に『New England Journal of Medicine』という権威ある論文誌に出ましたので、福島の甲状腺検査でも同様に過剰診断が起こっている可能性は当然、話としては出てきます。検討委員会でも議論になっているはずです。

細野 その他にも、過剰診断の可能性を示すエビデンスとしてよく用いられる例としては、遺体解剖をして検査をした時に、実は無症状の甲状腺がんを抱えたまま、気がつかずに亡くなっていた人というのが相当数いると伺っています。

緑川 そうですね。そうした剖検のデータは日本だけではなく、1960年代から世界中で繰り返し多くの病理学者によって研究されてきたものですが、昔の論文からずっと一貫して遺体から10%以上の発見率が報告されています。フィンランドでは、全体の30%以上の人が無症状の甲状腺がんを持っていたとの論文もあります。解剖時に甲状腺を薄く切れば異変の発見率が上がり、そういう結果にもなります。

細野 つまり、事実として甲状腺がんであったにもかかわらず、症状も出ず健康にも全く悪影響を及ぼさないまま、他の死因で亡くなる方が非常に多いということですね。もちろん、仮に何らかの症状や異変が出た場合については手術をしてもいいけれど、少なくとも無症状の時に甲状腺がんを発見するメリットはほとんどない可能性が高いと。そうした様々な研究成果から、検査そのものが過剰診断だとの指摘があるわけですね。

緑川 そうですね。無症状の方に検査を行えば過剰診断につながる場合が多いことが分かってきました。

右より開沼博氏、緑川早苗氏、細野豪志氏

右より開沼博氏、緑川早苗氏、細野豪志氏細野 一次検査で何らかの異変が疑われての二次検査となってくると、針を刺す検査で子供に恐怖心を与えることにもなります。さらに、二次検査でパスできなかった場合、その親は心配して手術を希望するケースが多くなる。その辺のトラウマって、お医者さんとしては非常にシビアですよね。

緑川 ある時期から、私は二次検査の担当としても入るようになりましたが、本人や親御さんたちが二次検査に来た時に抱えていた悩みは相当深刻でした。

今でも非常に鮮明に思い出すのは、一次検査でしこりが見つかった場合、所見があるわけですから詳しい写真をたくさん撮らなくちゃいけないんですね。だから、検査の時間がその子だけ他の子たちより長くなっていく。そうやってたくさん写真を撮られている時点で、本人は「自分はがんなんだ」って思ってしまって。その後、二次検査の通知が来たことで、いよいよ「やっぱり自分はがんで、この検査に行ったらそのまま入院して、もう二度と生きて家には帰って来られないんだ」と思い詰めて、でも親御さんを心配させたくなくて、それを言えないんですよ、小学生のお子さんが。それで二次検査のブースに入ってきた途端に、その子は糸が切れたみたいに泣き崩れてしまって、ご両親もびっくりするような状況がありましたね。

そこまでではなくても、「これは見ただけでがんじゃないって分かりますから、大丈夫ですよ」と言ったとしても、親御さんとしては「心配だから細胞を取ってがんじゃないことを証明してください」というような人もたくさんいました。でも、親御さんはそういうふうに言うけれど、本人は首に針を刺されるのはすごい恐怖で、それを必死で我慢しなくちゃいけないという感じになって。

細野 本人もそうだし、家族の心配も本当に切実ですよね。先生がご覧になって、本当は手術する必要はないんだけれど、本人やご家族が手術を決断するケースもあったんですか。

緑川 その決心をする子供さんはたくさんいました。臨床の場を実際に想像していただくと分かるのですが、例えば「これはがんです。ただ、小さいし甲状腺がんは予後がいいし、このままずっと経過観察で終わる可能性もあります。もしかすると、いつか大きくなって手術が必要になる可能性もあります」という説明を受けたら、多くの人は「だったら今のうちに治してください」となる。子供たちも若いから、まさか自分が病気になるなんて想定をしていませんし、手術して治るんだったら早く取って治しちゃいたいと思うんですよね。だから、やっぱりどうしても手術を選択しがちになります。

細野 医者の側としては、手術しないという選択があることを伝えているわけですよね。

緑川 伝えているとは思います。

細野 それでも手術を選択する子供が多い。一度がんだと分かってしまったからには。

緑川 私が福島医大で放射線健康管理学講座の実習を担当した時、5、6人ずつのグループの中で「あなた方は全員甲状腺検査の対象者で、全員が検査を受けたとします。検査を受けた結果、がんと診断されました」という条件を仮定してディスカッションさせたんです。学生の中には福島県出身で、実際に検査の対象者であった方もいました。

ディスカッション参加者は全員医学生ですから、甲状腺がんの性質をしっかり勉強しています。改めて甲状腺がんの予後のデータを見せて、それぞれの選択理由もディスカッションの中でじっくり話してもらいますけれど、それらを全部重ねたうえで、最終的に「手術を今受けますか。それとも経過観察を選びますか」と選ばせたら、半分の人が手術を受けることを選択しました。そういう講義とディスカッションを3年くらい続けてやりましたけれど、平均しても大体半分以上の学生は手術を受ける選択をします。

それは、「ずっと経過観察をすることが怖い」というのが大きな理由ですね。本来は経過観察すらもいらないはずのものだけれども、やっぱり一度見つかって知ってしまえば、大きくなっていないかをチェックしたくなってしまう。「一生心配しながら半年に1回、あるいは一年に1回検査を受け続けるくらいなら、学生の間に手術してしまったほうがいいと感じました」というようなことを言う学生も多いですし、「予後が良いなら尚更、手術をしてしまえば、再発や転移を心配する必要がなくなって定期的に病院に通う必要もなくなるので、そちらのほうが良い」として手術を選ぶ人は医学生にも多く見られました。

細野 ましてや一般の方は医学的な知識がないわけですからね。小さなお子さんを抱えておられるお父さん、お母さん方が手術を希望する気持ちはすごく分かりますよね。

緑川 がんですから。それだけでもう、命を脅かす病気で早期発見・早期治療が最善策だと信じる方は多いですね。「がん」と一概に呼ばれても性質がそれぞれに全く違うという常識は、世の中にはまだ全然浸透していないので。(第二部『若者の人生の選択に影響を及ぼしていいのか』に続きます)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください