2021年02月13日

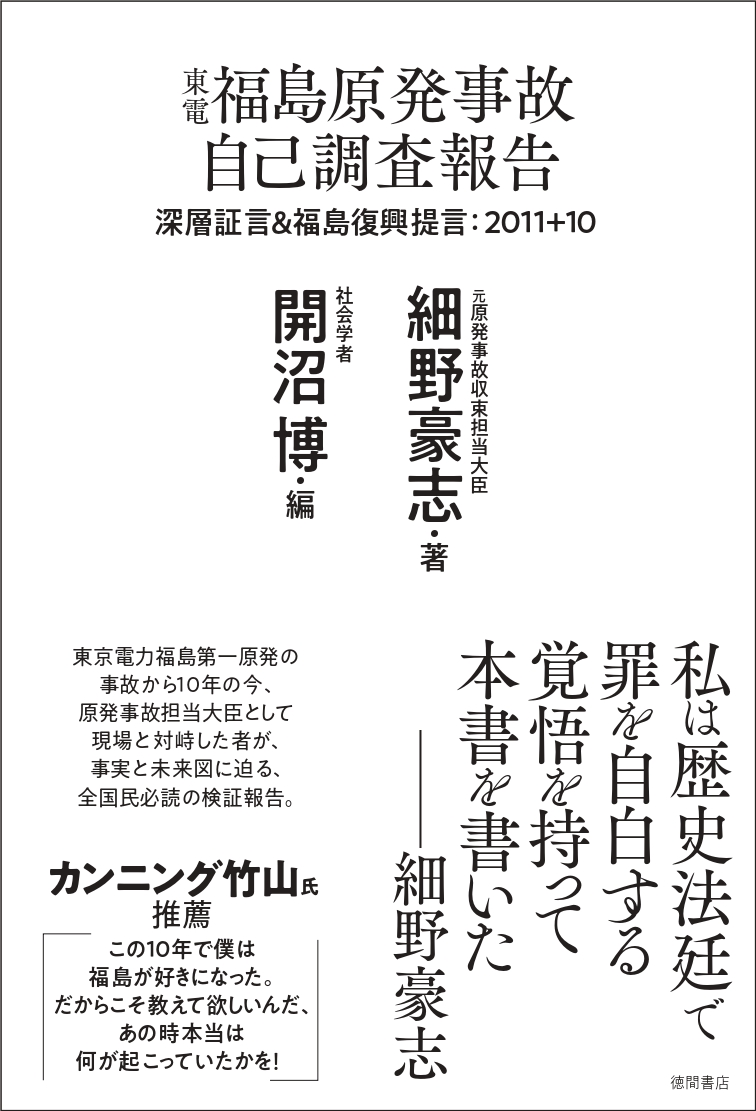

福島県民調査として行われている甲状腺検査。予防や検診の意味が乏しい甲状腺がんを発見することを目的とするこの検査には過剰診断、過剰治療の問題がある。医師というある種閉ざされた専門家の世界にあって、福島で甲状腺検査の実務を担当してきた緑川早苗氏がここまで赤裸々に甲状腺検査の問題点を語るのはなぜか。2月28日に発売される細野豪志著『東電原発事故 自己調査報告』(徳間書店)に掲載予定の対談の第二部。第一部はこちら。

うちの場合は、その判断は間違っていなかったと思うんですけれど、それでもやっぱり傷痕は残りますよね。薬も相当の長期間、飲み続けなければならない。あとで大きな問題だと気付いたのは、保険に入れなくなることですね。やっぱり、がんではあるのでがん保険に入るのが難しくなる。生命保険にもある程度の制約が生まれたと思います。

彼女の場合は、年齢的にも子供や若い人に比べれば、デメリットは比較的限定されていました。むしろ、見た目にも大きく腫れてしまった甲状腺を取ったメリットは、QOL(生活の質)の観点からも大きかったと思います。ただ、同じことを小学生や成人前後でやるとなると、デメリットは無視できませんね。

緑川 過剰診断の害、あるいは非常に大きな不利益だと思います。実際、福島の子供たちも手術をすれば一律に「がん患者」扱いとされてしまいますので、生命保険やがん保険の加入に大きな不利が生じますし、残念ながら将来の進路選択に影響することもあり得ます。また、本当はあってはならないのですが、結婚や就職の際にがんサバイバーの人たちが経験するような不利益を、本当は治療どころか見つける必要すらなかった病気によって受ける可能性があることは、皆さんに知っていただき真剣に考えていただく必要がある大きな問題だと思っています。

緑川早苗(みどりかわ・さなえ)宮城学院女子大学教授(臨床医学)。福島県会津出身。1993年福島県立医科大学卒業後、内分泌代謝専門医として診療。2011年原発事故後に始まった甲状腺検査に初期には検査担当者として、その後検査の責任者の一人として関わる。検査方法に疑問を感じ検査の改革を目指したが実現せず、2020年3月末に福島医大を退職。甲状腺検査に対する住民の疑問と不安に対応するためのNPO(POFF)を立ち上げ活動を開始した。緑川早苗氏

細野 経済的、また時間的な負担も大きいですよね。ある程度は補助があったとしても。

緑川 経過観察にしろ手術にしろ、経済的には小さくないデメリットが生じます。対象者が若いですから、ずっと一生続けるとなれば、相当の経済的・時間的な負担を強いられるんじゃないかと思います。

細野 何より、非常に大きいのは精神的なショックですよね。

緑川 わずかでも所見や結節が見つかった人は、仮にそれが全くがんとは考えられない良性のものだったとしても、「本当にがんじゃないのか、大丈夫なのか」ってずっと心配しながら経過観察を一生続けることにもなり得ます。ですから、皆さん相当大きい精神的ストレスを背負い込むと思います。「経過観察は必要ありません」と言われても、納得できない人もいます。見つけておいて、もう経過を見なくていいというのも無責任と感じるでしょう。

さらに、がんと診断されてしまった場合、どうしても「がんにかかってしまったのは何故なのか」という犯人捜しをしてしまうんですよね。がんのように多くの因子が関与して初めて発症するような病気とは本来、何か一つを原因と断定できるようなものではありません。それでも病気になった時というのは、自分を納得させるために「これが原因だった」と考えてしまう。

その時に、やはり今回はどうしても「原発事故の放射線のせいなんでしょう」というところに気持ちがいってしまうんです。そうすると、「自分は被曝したからこうなった」とか、お母さんとかお父さんは「子供を被曝させてがんにしてしまった」という強い自責感に苛まれてしまう。精神的な負担は極めて大きいと思います。

開沼博(社会学者、司会) 別の問題ですが、この問題は新型コロナウイルスでのPCR検査に関わる問題とも非常に似ていると思いました。仮に全員にPCR検査をすれば、偽陽性パターンなども出てくるし、対応や治療の優先順位に大きな混乱が生じる。そういう目の前の具体例と照らし合わせることで、甲状腺検査の問題も多くの人が理解しやすくなった面もあるのかなと見ております。

他の先生に伺っても、医療ではここ10年くらいで、甲状腺がんに限らず「過剰診断」という言葉が使われ始めていると聞きますし、かつての「早期発見・早期治療が大原則」というトレンドにも、ある程度の変更が求められる部分があるのかなと見ていますけれど、そうした医療全体としての問題をどうお考えですか。

緑川 医療は今まで、治療の意味でも倫理的にも良かれと思ってする形で発展してきたわけです。治療すべき疾患を早く見つけるとか、治療をより楽にできるようにするとか、患者さんのメリットが多くなることを目指してきたはずなんです。

一方で、これだけ医療機器や技術が発展してくると、そういう善意を前提とするだけでは対応できない、事前に予想できなかったマイナスが出てしまうことも起こり得ます。そうした副作用の存在にいち早く気付き、修正できるのが専門家の役割だと思うんです。

Code of Conduct(行動規範)というものを一人ひとりが持つことが前提にならないと、今の福島の甲状腺検査のように、これだけ多くの議論と提言がされているにもかかわらず、検査自体は何も変わらず粛々としてしまうという状況になってしまうのではないかなと思います。私自身も2015年、16年、17年の3年間には様々な提案や改革をしようとしてきて、一部叶ったものもありましたけれど、検査そのものは継続されてしまいました。

細野 包括的に全数に近い形の検査が行われ続けているわけですよね。その理由は何ですか。

緑川 まず、当初と同じやり方で、これからも検査を継続していくことを推進したい立場の研究者が少なからずいるということです。それから行政も、今までやっていた検査を縮小するとなると、一部から必ず批判を受けるわけです。それを非常に恐れているのではないかと思います。

細野 こうした包括的な甲状腺検査というのは、世界中で過去にほとんど行われていないので、そのデータは研究者の立場として見れば貴重なわけですよね。その研究が検査をされる側のメリットになるなら良いのだけれど、もし実態が逆で、研究データを得るために被験者にメリットがない、むしろデメリットが大きい検査をしているのだとすれば、これは倫理的にも大きな問題です。

緑川 そうした倫理の面で、私は今の検査のやり方には非常に大きな問題があると思っています。そういう指摘を検討委員会で受けたこともあるんですけれど、充分な議論がされずに座長預かりとなってしまって。結局、被験者への説明文書が一部改訂されたのみで、やり方自体は全く変わらないまま検査が続けられました。

私が行った調査の中では、「甲状腺検査にはメリットとデメリットがあることを知っていましたか」というアンケートをすると8割の方は知らないと答え、「メリットとデメリット、どっちが大きいと思いますか」という質問に対しても「メリットのほうが明らかに多い」と思って検査を受けていらっしゃるのが実態です。これはもう、倫理的に非常に大きな問題ではないかと、2019年1月の国際シンポジウムで発表したんですけれど、その発言が大変お叱りを受けたというような状況でした。

緑川早苗氏と細野豪志氏

緑川早苗氏と細野豪志氏開沼 そういう状況なんですね。先ほどのお話にあった、行政が検査を止めることに対し批判を恐れている現状について、より詳しく教えていただけますか。

緑川 2016年くらいに、福島県小児科医会の先生方が甲状腺検査に関して県に要望書を提出されましたが、これに対し、「放射線の健康被害を隠蔽しようとしている」とのクレームを声高にぶつけるグループが複数ありました。もちろん、このクレーム自体は事実無根の不当な主張だったんですが、原発事故後に行政はそうしたクレームにトラウマがあったのか、外から責められること自体を非常に恐れていると感じています。

開沼 もちろん、予算など極めて行政的な理由もあるでしょうけれど、一方で何かを変える時の行政的なデメリットが強く共有されていて、前例を続けていくほうが無難という感覚があるということですか。

緑川 ありますね。

開沼 また、今日の対談で改めて難しいと感じたのは、甲状腺検査で発生する社会的な不利益ももちろんですが、健康への悪影響が具体的に伝わりにくい点ですね。例えば、甲状腺を切除することでホルモンバランスが取れなくなって慢性的な倦怠感に襲われるとか、若い女性で生理が来なくなったという話が聞こえてきます。そうした具体例を、内分泌系の専門家として、緑川先生により詳しくお伺いしたいです。

緑川 基本的に、甲状腺の切除が半分程度だけであれば甲状腺ホルモンはほぼ正常に保てます。大きな手術でなければ通常は半分残すので、薬を飲む必要はありません。けれども全摘やそれに近い切除をしてしまった場合、一生涯ホルモン剤を飲まなければならなくなります。

ホルモン剤を一生飲まなければならないことについて、「一日1回何錠飲むくらい、別にどうってことないでしょ」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、薬を若いうちから一生飲み続けなくちゃいけないこと、飲み忘れると倦怠感や便秘、肌荒れなどの症状に襲われるというのはかなり不利益が大きいので、そんなに簡単なことではありません。まして、例えば新型コロナ感染症で病院に行けなくなって薬が切れたとか、地震や洪水などの災害で薬を紛失したうえに病院にも行けない状況だって充分起こり得るわけです。

あとは妊娠出産にも大きなデメリットが生まれます。甲状腺ホルモンのバランスが崩れると月経が止まることがあります。甲状腺ホルモンが欠乏しても多すぎても妊娠しにくくなることがありますし、妊娠中の甲状腺機能を正常に保つために薬の調整をしたり、ホルモンバランスが崩れると流産のリスクも高まる場合があります。

もう一つ、なかなか話題になりにくいのですが、「首回りに傷がつく」ということ。手術した痕が他の人に見えてしまうんです。特に若い子だとケロイドができやすいので傷も目立ちやすくなります。だから、毎日の生活の中で傷痕を気にして首襟の開いた服を着ないように気を付けるようになったり、人の視線を気にするようになります。これも大きな問題だと思います。

それから手術のあと、声がそれまで通りに出なくなることがあります。かすれて出なくなるとか、出るようになるまでにだいぶ時間がかかるとか。「今まで歌うのがすごく好きだったのに、思い通りに歌えなくなったことが一番つらい」と言った人もいます。

手術というのは本来、リスクを交換することなんです。手術しなければ大変なことになるから、そのリスクと交換する形で手術を受けるわけです。けれども今回の場合は、偶然発見されて「手術をしたほうがいい」と思わされてしまって手術を受けて、その代償としてさらにマイナスを受けてしまう。やはり不利益が大きいと捉えるべきなのではないかなと思います。

細野 検査対象者の同意書に検査のメリットのみならず、デメリットについても記載されるようになりました。ただ、緑川先生としては、まだまだ対応は極めて不充分ということですよね。

緑川 説明文の改定はありましたが、対応として不充分です。まず「メリット」とされている内容が、医学界の一般的見解とは異なっていると思います。

細野 メリットとして記述されていることの1番目は、「検査で甲状腺に異常がないことが分かれば、放射線の健康影響を心配している方にとって、安心とそれによる生活の質の向上につながる可能性があります」とされていますね。

緑川 それは「検査を受けたら安心が得られる」という心理面のメリットですね。ただ、その文章を読むと、「検査を受けて大丈夫だったら放射線の影響はないと思えます」という意味に読めますよね。でも、実際に調べているのは、放射線の影響ではないんですよ。甲状腺にしこりがあるかどうかが分かるだけで、放射線との因果関係は分かりません。

細野 2番目は「早期診断・早期治療により、手術合併症リスクや治療に伴う副作用リスク、再発のリスクを低減する可能性があります」。

緑川 「そういう可能性がゼロじゃないですよ」とまでは言えるかもしれませんけれども、それはたぶん確立していないエビデンスです。そもそも、治療が必要ないものにメスを入れても比べようがないですよね。どのくらいの改善効果が見込まれるかなんて、比べようがないと思うんです。それをメリットと呼んでいいものなのか。

細野 3番目に「甲状腺検査の解析により放射線影響の有無に関する情報を本人、家族はもとより、県民および県外の皆様にもお伝えすることができます」。これは受ける側からすれば、個人に直接関わる問題ではないですよね。

緑川 「疫学的にそういうメリットがあるかもしれない」ということを書いているんでしょうけれども、ご本人が受けるメリットではないですよ。

細野 先生が福島医大の中から声を上げられたのは、非常に勇気のあることだと思うんですよ。率直に言うと、医者の世界というのはある種、閉ざされた世界ですし。

緑川 「あまりにも何も知らないまま検査を受けている住民の方々のマイナスが大きすぎるでしょう」というのが私の率直な気持ちでした。検査を受ける人はみんな、甲状腺がんや過剰診断のことを充分知らないまま、「この検査を受けることで、自分も福島も大丈夫だということを世界に証明できる」って信じて受けていて。

それなのに、ある日突然、本当は知る必要も治療の必要もなかったはずの所見で「がん患者」にさせられてしまう。一生続く不安と不利益を突然背負わされ、ありもしない放射線との因果を疑い、悩み続けることになる。

「そういう状況を医者が作り出していいのか」と自問を続け、次第に私はこの検査をどうしても許せなくなっていきました。それに加担してきた自分自身を、何よりも一番許せないと思っています。そういう気持ちが2014、15年あたりから出てきて、その後ずっと、こうした発言をし続けています。(第三部へ続きます)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください