連載・失敗だらけの役人人生⑪ 元防衛事務次官・黒江哲郎

2021年05月06日

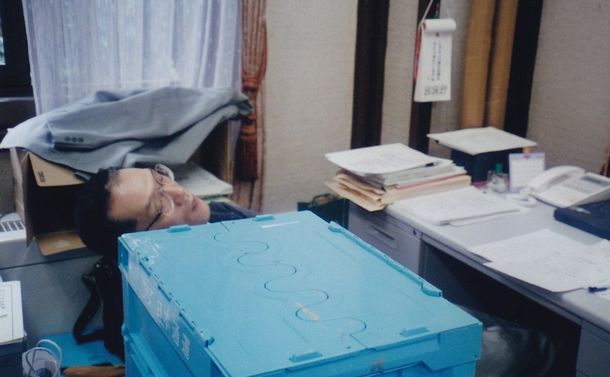

2002年、官邸勤務当時に自室で居眠りをする黒江氏=黒江氏提供

2002年、官邸勤務当時に自室で居眠りをする黒江氏=黒江氏提供2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

防衛省で防衛政策局次長を務めていた2011年(平成23年)6月、米軍のオスプレイに搭乗するため、米国のミラマー海兵隊基地を訪問しました。オスプレイは、回転翼機と固定翼機の両方の長所を併せ持つ先進的な輸送機ですが、開発段階で何度も大事故を起こし多くの犠牲者を出したため危険な欠陥機というイメージが定着してしまいました。

米海兵隊は、沖縄の普天間基地所属の老朽化した輸送ヘリに代えてオスプレイを導入しようと計画していました。しかし、市街地の真ん中に位置する危険な普天間基地に「未亡人製造機」と呼ばれたオスプレイが配備されるということで、強い反対運動が起きました。私の出張は、オスプレイに実際に乗って安全性を確認することが目的でした。

米軍の輸送ヘリ・オスプレイ=2010年、米ノースカロライナ州の海兵隊基地。朝日新聞社

米軍の輸送ヘリ・オスプレイ=2010年、米ノースカロライナ州の海兵隊基地。朝日新聞社映画「トップ・ガン」の舞台になったミラマー基地は西海岸のカリフォルニア州サンディエゴ近傍に位置し、以前は海軍が戦闘機部隊の基地として使用していました。晴天が多くて暖かい土地というイメージがあったのですが、実際に訪れてみると乾燥していて予想よりもずっと涼しい所でした。今にして思えば、この涼しさが大敵でした。

夕刻に現地に到着し、夕食を摂った後すぐにベッドに入つたのですが、時差のせいであまり眠れず、翌朝起きると鼻と喉に違和感がありました。典型的な風邪で、鼻水を拭いながらブリーフィングを受け、オスプレイに体験搭乗しました。不安定だと指摘されていたローターのモード変換は、機内にいるとローターナセルの角度が変わったのに気づかないほどスムーズでした。

飛行を終えた後はいつもの弾丸ツアーで日本にとんぼ返りし、翌日東京で米国人と会議をし、夜の会食を終えて帰宅した頃には喉の痛みが耐え難いほどになっていました。それでいつも使っていたスプレー薬を喉の奥に吹き付けたところ、唐突に喉がふさがって呼吸が出来なくなりました。必死に咳払いや深呼吸を試みたのですが全く空気を吸い込めず、一瞬このまま死を迎えるのかという思いが頭をよぎり、パニックに襲われました。

まずは気持ちを落ち着けようと四苦八苦していると、何かの拍子に空気が肺に入ってきました。実際に呼吸できなかった時間はほんの2、3秒だったのだと思いますが、主観的にはとても長く感じました。すぐに中央病院(東京都世田谷区の自衛隊中央病院=編集部注)に直行したところ、幸い酸素は異常なく体内に取り込まれているとのことでしたが、息苦しさが去らないためその週末は病院のベッドで過ごしました。

自衛隊中央病院がある陸自三宿駐屯地の正門=2019年、東京都世田谷区。藤田撮影

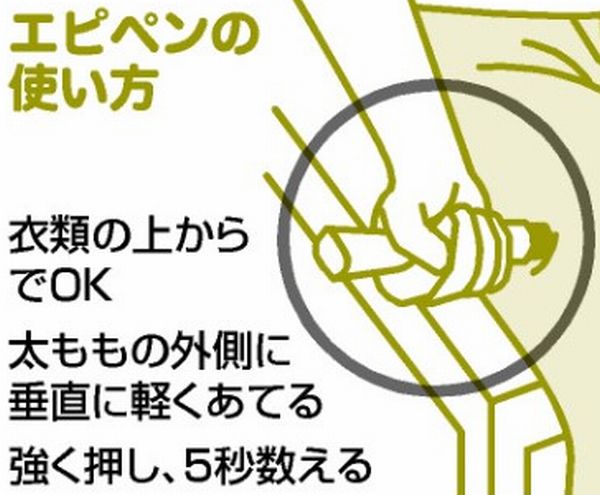

自衛隊中央病院がある陸自三宿駐屯地の正門=2019年、東京都世田谷区。藤田撮影この少し前にも、ガムを嚙んでいた時に突然喉がふさがって息が出来なくなったことがありました。誤って飲み込んだのではなく、ただ噛んでいただけなのに突然喉がふさがったのです。似たような症状が続いたので精密検査も受けましたが原因はわからず、医師からは薬物又は香料に対するアレルギーを疑われ、その後しばらくは「エピペン」を持たされました。

朝日新聞社

朝日新聞社仕事の蓄積疲労に強行軍の米国出張、寝不足に風邪、飲酒が重なったのが原因だと思いますが、この出来事以来、ガムを噛むのも喉スプレー薬を使うのも怖くなってやめました。幸いその後は呼吸困難に陥ることはなく、エピペンのお世話にもならずに済んでいるものの、今も喉の状態には気を使いながら過ごしています。

翌2012年(平成24年)、オスプレイの沖縄配備について本格的な根回しを始めようとしていた矢先の4月に、モロッコで行われていた海兵隊の訓練中にオスプレイの墜落死亡事故が発生し、反対運動の火に油が注がれました。事故はこれだけにとどまらず、さらに同年6月、今度は米空軍特殊部隊所属のオスプレイがフロリダで訓練中に墜落してしまいました。

2012年6月、オスプレイの米軍普天間飛行場配備に反対する市民大会=沖縄県宜野湾市。朝日新聞社

2012年6月、オスプレイの米軍普天間飛行場配備に反対する市民大会=沖縄県宜野湾市。朝日新聞社最悪のタイミングでしかもニカ月足らずの間に墜落事故が相次いだことからさすがに私も弱気になり、配備の時期を遅らせるべきではないかとも悩みました。しかし、大臣(森本敏氏=編集部注)は不退転の決意で予定通り配備を進めると明言した上、安全確認のため我が国も独自でモロッコとフロリダの事故の調査を行うという方針を示され、私が事故調査委員会の委員長に指名されてしまったのです。

普通、米軍が外国で起こした事故について、まして米軍が開発したオスプレイの事故について、同機のメカニズムに知見のない防衛省が原因調査をすることなどあり得ません。省内では事故調査の現実性を疑問視する向きもありましたが、大臣は「政府として説明責任を果たすためには絶対に必要だ」として譲りませんでした。航空機の専門知識もない文官の私は、この時ばかりは途方に暮れました。

しかし、時間は待ってくれないのでまずはメンバー選定に着手しました。各自衛隊の航空機の専門家はもとより、技術系最高幹部の技術監などの紹介で部外の航空工学の専門家にも声をかけました。技術監と一緒に最初にお願いに行った某国立大学教授からは、丁寧なアドヴァイスは頂けたものの、委員会参加については大学の理解を得られないからと婉由に断られました。

紆余曲折の末、同じ国立大学でもOBなので平気だと承諾して下さった名誉教授や、防衛大学校の名誉教授、さらには国土交通省航空局の課長さんの参加も得てなんとか委員会が発足しましたが、未だに大学は防衛嫌いなのかと驚かされました。

この官民混合の事故調査委員会で米国への調査出張を行い、シミュレーターなども使いながら米側から詳細な説明を受けました。さらに夏休み返上で、米軍内で進められていた事故原因調査の原案を分析し、乏しいながらも我々の知識・技術を総動員してそれを検証し、数ある疑問点を一つ一つ米軍に問いただしていきました。

この時期には、既にオスプレイが船便で山口県の岩国基地に搬入され、普天間基地への移動準備が開始されているという文字通り綱渡りの状況でした。マスコミはこぞってオスプレイの危険性を喧伝し、機体の動向をリアルタイムで追いかけていました。岩国基地での試運転の際に「いまオスプレイのプロペラが回り始めましたあ!」と某テレビのアナが絶叫していたのは今も忘れられません。

2012年7月、米軍岩国基地に到着しプロペラを回転させるオスプレイ=山口県岩国市。朝日新聞社ヘリから

2012年7月、米軍岩国基地に到着しプロペラを回転させるオスプレイ=山口県岩国市。朝日新聞社ヘリからしかし、本当に危険な機体なら、兵員の防護に人一倍神経質な米海兵隊が採用するはずはありません。報道各社を回りその点も含めて説明に努めましたが、加熱した報道の勢いは止まりませんでした。当時の私は、普天間基地にオスプレイが到着するのが先か、自分の胃に穴が開くのが先か、というくらい追い詰められた心境でしたが、米軍の全面的な協力もあって9月上旬には奇跡的に報告書のとりまとめを終えることが出来ました。

そんなある日、以前の上司から沖縄県の民主党関係者に事故報告書の内容を説明してくれと頼まれ、オフィスで対応することとなりました。当時の民主党政権は既にオスプレイの沖縄配備を受け入れていたため、私は軽い気持ちで説明を引き受けました。ところが、訪間の本当の目的は説明を聞くことではなく、報告書に対する抗議と事故調査のやり直しの申し入れでした。

そんなことは全く知らされていなかった私は、説明を遮って抗議したり、委員会に地元関係者を入れて調査をやり直すよう強硬に主張したりする先方の態度に驚き、気が動転し、面談が物別れに終わって彼らが去った直後に貧血で倒れました。厳しいストレスにさらされ続けた挙句、突然予期せぬプレッシャーをかけられた結果の貧血でした。

それから半月ほどたつた10月初旬、私の胃に穴が開くよりも先にオスプレイは普天間基地への移動を完了しましたが、予備知識を何も与えられずにガス抜き役を押し付けられたことには、正直今も納得していません。

役人生活で最後の貧血に見舞われたのは、平和安全法制が国会で審議されていた2015年(平成27年)の夏でした。平和安全法制は同年の7月に衆議院を通過しましたが、2カ月以上にわたった審議は反対世論の影響もあって難航を極めました。防衛政策局長として法案を担当していた私は、度重なる機微情報のリークにも悩まされながら、肉体的・精神的に苦しい日々を過ごしていました。

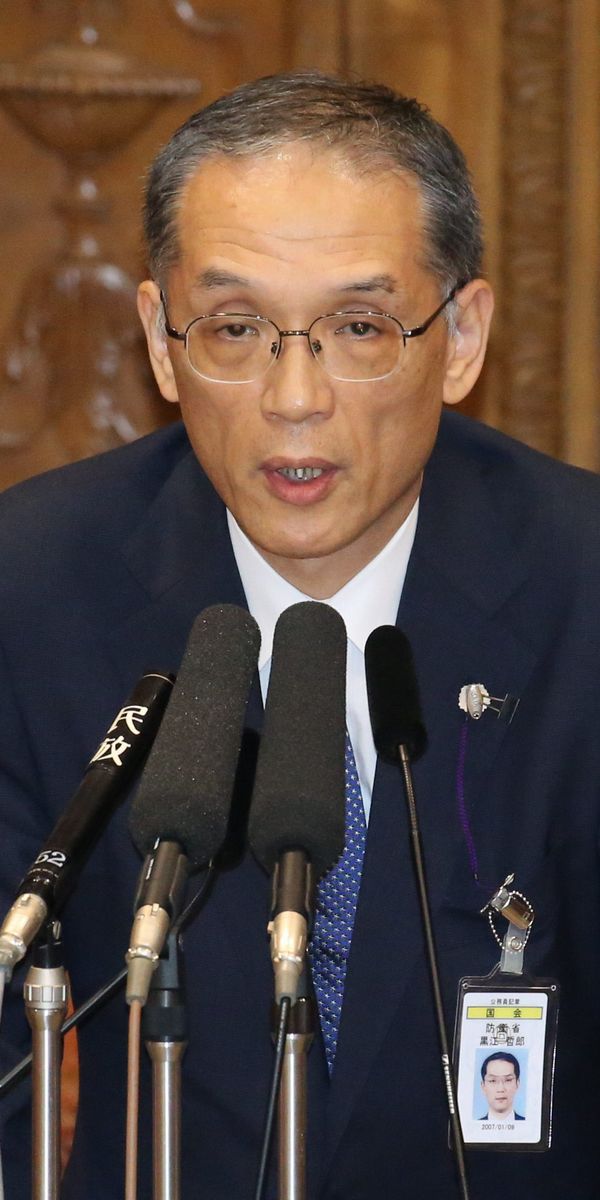

2015年9月、安保法制を審議する参院特別委員会で答弁する防衛政策局長当時の黒江氏=朝日新聞社

2015年9月、安保法制を審議する参院特別委員会で答弁する防衛政策局長当時の黒江氏=朝日新聞社そこで、法案が衆議院を通過したのを機に、膨大な答弁作成業務や資料提出業務に忙殺されているスタッフの慰労を兼ねて中間打上げの懇親会を行いました。ところが、積もり積もつた疲労のせいで会場のレストランで貧血を起こして倒れ、そのまま深夜に自衛隊中央病院へ運び込まれてしまったのです。部下から事情を伝える電話を受けた家内は、最悪の事態を覚悟して、思わず「意識はありますか」と問い返したそうです。

現役生活の間、覚えているだけで6回脳貧血を起こしました。精神的重圧の大きな厳しい仕事を続けた末、予想外のプレッシャーに直面して倒れるというパターンでした。ひどい貧血が起きると気が遠くなり、同時に視野がどんどん狭くなっていきます。倒れる時には床が目の前に迫ってくるのがわかるのですが、手足が言うことを開かないため足を踏ん張ったり受け身をとったりすることがまるで出来ないのです。

倒れる場所が悪ければ間違いなく深刻な怪我につながるし、場合によっては命の危険すらあります。医師に予防法を相談したこともありますが、「過度のストレスを避ける」という以外にはあまり方法がないようでした。どんな仕事にもストレスは付き物です。まして、危機管理に携わる防衛省でストレスなく仕事をするのは言うべくして困難です。

このため、最低限の自衛措置として、何か起きた時に焦ったりパニックを起こしたりしないように、日頃から良くない事態を想定して備えるよう努力していました。特に、政府参考人として国会答弁に立つようになってからは、国会審議中に貧血で倒れることを恐れ、答弁前夜は様々な状況を想定してメンタルトレーニングを繰り返していました。

結果的には深刻なけがを負ったり、国会審議中に倒れたりせずに現役を終えることが出来ましたが、それは幸運に恵まれたからに過ぎないと思っています。

さすがにある時期からは中央病院で定期的に胃腸などの検査を受けるようになりましたが、仕事上の無理は避けられず、次官時代には夏冬問わず妙な寝汗に悩まされたり、原因不明の咳が止まらずに苦しめられたりしていました。そんな無理を重ねた末、退官直後、ついに救急車のお世話になってしまいました。

※写真はイメージです

救急搬送訓練をする病院関係者=2019年、盛岡市。朝日新聞社

救急搬送訓練をする病院関係者=2019年、盛岡市。朝日新聞社私は2017年(平成29年)7月28日に退官したのですが、職を辞する直前の1週間ほどは本当に色々なことがあり、心身ともに大きなダメージを受けました。さらにその後の一カ月ほどは、昼は公務員宿舎を退去する準備に追われ、夜は慰労会や送別会に参加するという日々が続いていました。しかも、自分が辞めるに至った経緯に対する心の整理がつかず、せっかく慰労してくれる人たちを相手に毒を吐くように愚痴をこぼして雰囲気を悪くし、帰宅してから自己嫌悪に襲われるという悪循環に陥っていました。

そんな中、9月2日の土曜の夜に次官室チームのみんなと会食し帰宅した後、急に胃腸の調子が悪くなりました。ちょうど家内が娘と孫を連れて実家に戻った日で、官合には私一人だけでした。いつもは少し苦しんだ末にトイレで何度か過去を清算し、胃腸薬を飲んで寝れば回復するのですが、その日は深夜を過ぎても吐き気が収まりませんでした。

それどころか、布団とトイレを往復しているうちに意識が朦朧としてきたため、これはいかんと思い未明に中央病院の救急外来に電話しました。ほんの数分の距離なのに歩いて行く自信が持てず、それを伝えると救急車で来院するように言われました。生まれて初めての救急搬送で、119番し、指示に従って常用薬を準備して待っていると、ほどなく車椅子を携えた救急隊員が到着しました。

官舎のエレベーターにはストレッチャーが入らないので、1階まで車椅子で降りた後ストレッチャーに載せ替えられて車内に収容されましたが、すぐには発車しません。まず、意識レベルの確認をかねて、救急隊員から氏名と生年月日、職業などを問われました。次に、搬送先を聞かれたので中央病院へ連絡済みだと伝えると、隊員さんが念のため病院へ確認の電話を入れました。

その際に、「患者は黒江哲郎さん、男性、70歳」と伝えているのが聞こえ、思わず体を起こして「まだ59歳ですっ」と叫んでしまいました。あれも私の意識の程度を調べるためのテストだったのかどうか…。ともあれ、中央病院の院長先生以下、医師やスタッフの皆さんが親身になって看病して下さったおかげで、私の急性胃腸炎は順調に回復し、1週間で退院することが出来ました。

※写真はイメージです

自衛隊中央病院での大量傷者受入訓練=2019年、東京都世田谷区。藤田撮影

自衛隊中央病院での大量傷者受入訓練=2019年、東京都世田谷区。藤田撮影人はごく稀に仕事に対する集中力が極度に高まることがあるようです。アスリートが「ゾーンに入る」のと似たような感覚かも知れません。次官の最後の一年ほどはそんな感じでした。しかし、限度を超えて集中力が高まると、バランス上、体のどこかに負担がかかるのだと思います。咳や寝汗はその表れで、負担の頂点がこの急性胃腸炎による入院だったのではないかと感じています。

世田谷の官舎に住ませてもらっていたこともあり、風邪、腹痛の類から自律神経失調に至るまで自衛隊中央病院には若い頃からずっとお世話になりっ放しでした。また、本省の医務室にも同じように多大のご迷惑をおかけしました。担当して頂いた医師、看護師の皆さんには、どれだけ感謝しても足りません。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください