「ICT化は学力向上につながる」は本当か? コストに見合うか?

2021年02月19日

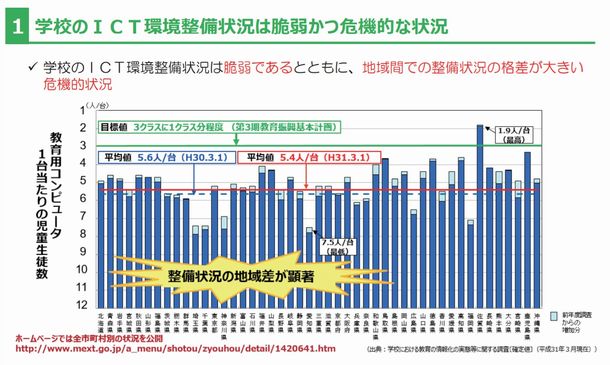

コロナ禍でオンライン教育や教育のICT化が注目されています。政府は2019年度補正予算で「GIGAスクール構想」を開始し、多額の予算を投じています。コロナによる学校一斉休校の影響もあり、オンライン教育や教育のICT化が一気に加速しています。

無条件に教育のICT化を是とする雰囲気があることが危惧されます。オンライン教育や教育のICT化を全否定するわけではありません。適切な対象者に適切なやり方で実施すれば、オンライン教育や教育のICT化に効果があることは承知しています。

しかし、オンライン教育や教育のICT化に関して、①教育効果、②コスト、③教育格差の拡大、④教育の公共性の喪失、⑤社会統合の疎外、という5つの懸念があり、慎重に進めるべきだと思います。以下、5つの懸念を述べます。

「学校ICT活用フォーラム」での公開授業。3年生の国語では、各自がネットで検索した詩などを文書作成ソフトに貼り付け、「詩集」にしていく=2020年1月17日、東京都渋谷区立西原小学校

「学校ICT活用フォーラム」での公開授業。3年生の国語では、各自がネットで検索した詩などを文書作成ソフトに貼り付け、「詩集」にしていく=2020年1月17日、東京都渋谷区立西原小学校GIGAスクール構想の前提には「教育のICT化は、学力向上につながる」という素朴な思い込みがあるように思います。しかし、教育のICT化と学力との関係は自明ではありません。いくつかの実証研究によれば、教育のICT化が学力向上につながる保証はないどころか、学力が低下する可能性さえあります。

日本教育学会の会長を務めた佐藤学氏(東京大学名誉教授)によれば、学校教育におけるコンピュータ活用の効果に関してもっとも信頼できる実証研究は、PISA調査委員会がPISA(OECDの生徒の学習到達度調査)2012のビックデータを用いて分析したOECD加盟20カ国(コンピュータテスト)と29カ国(紙媒体テスト)の調査結果です。

その調査によると、学校におけるコンピュータ活用の時間が長ければ長いほど学力が低下したことがわかっています。多くの人の思い込みに反して、コンピュータの活用時間と学力は逆相関の関係になったそうです。

上智大学理工学部情報理工学科の辻元(つじ・はじめ)教授は、情報技術の活用と教育効果の関係については十分な研究がなされているとは言えず、教育のICT化と学力は無関係と思われるデータもあると言います。

辻氏はその例として授業環境の先進度(電子黒板やプロジェクタ等の装備率)と学力の関係をあげます。授業環境の先進度で全国1位の佐賀県が装備率87.1%であるのに対し、最下位の秋田県の装備率は17.3%でした。佐賀県は教育ICT化の先進県として知られ、デジタル教科書の整備状況は全国1位でほぼ100%です。ところが2019年の全国学力調査で秋田県は県別ランキング1位である一方で、佐賀県は43位でした。佐賀県の教育のICT化の努力(と予算)は、子どもたちの学力向上に役立っていない可能性があります。

少なくとも「教育のICT化は、学力向上につながる」という前提は疑った方がよさそうです。一部のすぐれたICT教育の実践が学力向上につながった例はあるでしょう。しかし、教育のICT化が学力向上に役立つと一般化することはできません。

文部科学省のリーフレット「GIGAスクール構想の実現へ」から

文部科学省のリーフレット「GIGAスクール構想の実現へ」から次に教育のICT化が学力向上を阻害する可能性についても考えてみたいと思います。辻氏は次のように言います。

学習には集中力が必要です。デジタル機器は強く視覚を刺激しますが、それが必ずしも理解を深めるとは限りません。強い刺激が思考の妨げになるからです。そのことを示唆する例を挙げましょう。

パワーポイントは今日、広く使われているプレゼンテーションソフトです。しかし巨大IT企業アマゾンではCEOのジェフ・ベゾス氏の意向により、社内でのパワーポイントの使用を禁止しています。その理由は次のベゾス氏自身の言葉に集約されています。

「文章を書くのは難しい。それぞれの文中には(適切な)動詞があり、それぞれの段落にはトピックがある。明確でクリアな思考がないとストーリーとして構築された6ページのメモを書くことは不可能だ。」

ここに教育の本質が含まれています。つまりクリアな思考とは「得た情報を自分で考え、そこから構造を見出す」ということであり、「情報を整理、分析、思考してそこにある構造を浮き彫りにする」ことで物事をクリアに俯瞰することができるということです。パワーポイントはカラフルな図やチャート、グラフで受け手に強い刺激を与えますが、そのことが必ずしも受け手の理解につながるとは限りません。

デジタル教材は、子どもを「観客」にしてしまい、子どもの関心を引くかもしれませんが、子どもの思考力を高めることにはつながらない可能性があります。

辻氏は、学習効果を上げるためには、子どもに与える情報量を少なくすることが有効

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください