ファイザーVSアストラゼネカ

2021年03月02日

いま英国では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策としてのワクチンとして承認された米ファイザー・バイオンテック製のワクチンと、英アストラゼネカ・オックスフォード大学製のワクチンが実際に接種されている。そこで話題になっているのが「どちらがいいかワクチンか」という問題だ。

英国では、日本と同じように、どのワクチンを接種するかの選択権は国民に与えられていない。それでも、ワクチンの有効性に違いがある以上、何とかしてファイザー製を注射したいとか、英国製のアストラゼネカのほうがいいといった本音があり、ひそかに自分の希望するワクチンを接種しようという動きがあると、2021年2月20日付の「ワシントン・ポスト電子版」は伝えている。

これは決して他人事ではない。日本政府はファイザー製ワクチンについて、2021年内に1億4400万回分の供給を受けることになっている(ただし、本当に供給されるかどうかはわからない)。ほかに、米モデルナから4000万回分を6月末までに、9月までに1000万回分受け取る予定だ(英国でもモデルナ製ワクチンの供給を受けることになっている)。

加えて、英アストラゼネカ製のワクチン1億2000万回分(9000万回分4500万人分は国内で生産される)の供給を受けることになっているから、今後、アストラゼネカ製ワクチンの接種がはじめれば、日本も英国によく似てくる(といっても、アストラゼネカ製もモデルナ製も日本ではまだ承認されていない。英国と欧州連合[EU]では、この二つのワクチンおよびファイザー製ワクチンともに承認済みだが、米国ではアストラゼネカ製ワクチンの可否は4月に予定されている)。

政府はどちらのワクチンも大差はないとして、粛々とワクチン接種に協力してほしいと要請したいのかもしれない。しかし、実際問題としてワクチンには違いがあるのだから、そのワクチンの差について隠すのではなく、むしろ相違点を徹底的に説明し、理解してもらったうえで協力を求めるべきであると考える。そこで、両者の違いについて、ここで説明してみたい。

日本の「専門家」と称せられる人々の意見を傾聴してみても、それが必ずしも頼りにならないのことは、「GO TOキャンペーン」に安易に妥協し、CIVID-19の第三波をもたらしながら、何の責任もとろうとしない「専門家」をみていればわかるだろう。

世界保健機構(WHO)の対応が甘かった事実を知る多くの人からみると、「専門家」の言説そのものがどうにもあてにならないように思えてくる(この点については、拙稿「国際機関は権力闘争の場 WHOは「CHO」?:中国の覇権戦略に警戒せよ」を参照)。そこで、筆者のような門外漢が諸外国の情報を収集して紹介したほうがむしろ役に立つこともあるのではないか。そんな思いから、率直な解説にトライしてみることにした。主として参考にしたのは、ロシア語の『ノーヴァヤガゼータ』に掲載されたユーリヤ・ラティニナの記事である。もっとも尊敬するロシア人ジャーナリストの報道を頼りにした次第である。

Shutterstock.com

Shutterstock.comまず、生物学者、福岡伸一の「福岡ハカセのパンタレイ・パングロス」という『週刊文春』連載記事「2021 コロナはどうなる?」(2021年1月14日号)を参考に、ワクチンの基礎的知識について語りたい。

ワクチンはこれまで、ウイルスを不活性化(不活化)したものか、ウイルスの一部のタンパク質を注射して身体の免疫系に外敵であるウイルス攻撃の「準備」を促すタイプのものだった。ただ、いずれの方法もウイルスの培養や不活性化の確認に時間がかかるという欠点があった。そのため、タンパク質の設計図であるRNAを直接注射して、そのRNAから人間の細胞側にウイルスタンパク質を合成させ、これを異物と免疫系に認識させることでウイルスへの抵抗力をつけさせる――という発想が生まれた。RNAはタンパク質よりも単純な組成なので、比較的迅速に人工合成できる。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)も細胞にとりつくと、自身のRNAを細胞に注入し増殖をはじめる。RNAワクチンの場合、SARS-CoV-2に対する抗体を形成させる物質(抗原)となりうる一部のウイルスタンパク質のRNAだけをワクチンとして使用する。RNAといっても、タンパク質に翻訳される遺伝上を伝達するmRNA(mはメッセンジャーのこと)というRNAの一部を使うだけなので、それがウイルスのように増殖することはない(なお、そうはいっても、人間の身体は外的異物の侵入を認識し、免疫反応を起こすから、人によっては過剰なアレルギー反応が心配されることになる)。mRNAが細胞内に入ると、mRNAが翻訳されて抗原となるタンパク質がつくられるようになるのだ。

この新型ワクチンのもう一つの課題は、分解されやすいmRNAをどのように細胞のなかに送り込むかであった。これを実現したのが脂質ナノ粒子(LNP)で包むという技術だ。いわば特殊な膜でコーティングして、mRNAを保護し、細胞への接着を促進させるわけである。ただし、この方法がうまくゆくためには、最初にmRNAを使った新型ワクチンを開発した米独のファイザー製ワクチンの場合、摂氏マイナス80~60度で輸送・保管する必要あるとされた(その後、2週間までなら摂氏マイナス25~15度で保管できると要件を変更するよう米食品医薬品局に申請が出されている)。

同じmRNAタイプのワクチンとしては、米モデルナによるワクチンがある。日本では、第一三共と東大医科研がmRNAワクチンの開発にあたっている。

重要なのは、「ウイルスが突然変異して、それまでの抗体が効かなくなった場合、mRNAワクチンは、メモリーカードを交換してコンピュータをアップグレードするのと同じように、新しい株のために再構築するのは簡単」という点だ。こう指摘するロシア人研究者、コンスタンチン・チュマコフによれば、「実験室で組み立て指示書の数文字を書き換えるだけで、ワクチンが効くか効かないかの動物実験ですぐに効果が確認できる」という。さらに、「mRNAワクチンは回数無制限で接種することができる」という特徴があることも記憶にとどめておくべきだろう。後述するベクターワクチンとの大きな違いだからだ。

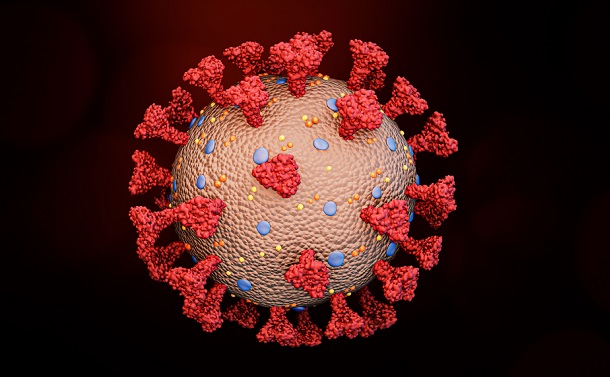

mRNAワクチンのほかにも、ベクターワクチンや不活化ワクチンなどがある。前者は、SARS-CoV-2にあるS(スパイク)タンパク質が感染受容体(ACE2)と結合してSARS-CoV-2の細胞への侵入を媒介する性質と関係している。

ウイルス粒子表面から20~40個突き出している、このSタンパク質(写真参照)は免疫系によって認識され免疫応答を引き起こす性質もあるので、Sタンパク質の受容体結合部位を認識するいくつかの抗体はSARS-CoV-2とACE2との結合を干渉し、感染を阻害できる。ゆえに、コロナウイルスのSタンパク質を導入するためのキャリア(ベクターと呼ぶ)として、病気を引き起こさず、ヒト細胞内で繁殖できない別のウイルスであるアデノウイルスを体内に注入し、Sタンパク質への免疫ができるようにするのだ。このとき、アデノウイルスベクターに使用するのは、抗原となるタンパク質を合成する(核酸塩基配列を指示する)遺伝子を組み込んだ組み換えウイルスだ。

ウイルス粒子表面から尽きだしているSタンパク質 Shutterstock.com

ウイルス粒子表面から尽きだしているSタンパク質 Shutterstock.comただ、アデノウイルスワクチンを接種した人は、Sタンパク質だけでなく、アデノウイルス自体にも免疫ができてしまうので、同じワクチンが再接種された場合、アデノウイルスが細胞内に入れない事態が起きうる。そこで、ヒト型のアデノウイルスを投与するロシアのスプートニクVでは、1回目の接種にはヒトアデノウイルス26を、2回目の接種ではヒトアデノウイルス5を用いることで抗体による認識の確率を下げて、抗体による誤った攻撃を防ごうとしている。

つまり、すでにアデノウイルスに罹患している場合、すでにある免疫作用によってSARS-CoV-2への強力な免疫力が得られない可能性があることになる。このため、英国のアストラゼネカによるベクターワクチンでは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください