独自の意識調査で炙り出された日本人の価値観から考えた民主主義の未来

2021年03月01日

「民主主義の敵」とは何だろうか。それをここのところしばらく考えていた。

2020年から21年にかけて、アメリカでは民主主義の敵が存在することが、自明であるかのごとく語られた。トランプ、及びその支持者が選挙結果を受け入れない。正当な手続きを踏みにじろうと、暴徒が連邦議事堂に侵入する。トランプを危険視してきた人々が期待した大統領弾劾は成立しなかったが、連邦議事堂への侵入は民主主義が直面する危険を象徴する事件となった。

だが、こうした「民主主義の敵」はいとも簡単に検挙され、捕縛された。「民主主義の敵」は一線を超えた瞬間、あっというまに権利を取り上げられ、ツイッターをはじめとする独占的プラットフォームから追い出された。

イヴァンカ・クシュナー夫妻は、転居後の高級住宅街で名門カントリークラブに入会を拒まれるのではないかと報じられ、ジュリアーニ元ニューヨーク市長はニューヨークの法律家協会から追い出された。

Visuals6x/shutterstock.com

Visuals6x/shutterstock.comそれでも、トランプを支持する動きは衰えを見せていない。陰謀論に染まった人々が消えるわけでもない。興味深いことに、アメリカだけでなく日本でも、今回の米大統領選を巡って数多くのデマが飛び交った。

同盟国がどんな政権になろうとも如才なくつきあい、ファーストネームで呼び合う関係に発展させるのが、この国の保守政権の取柄であった。しかし、バイデン新大統領に対する菅総理の公式ツイッターでの祝辞に、日本の保守系トランプ支持者による批判的リプライがぶら下がるという、かつてない光景が見られた。

トランプ現象に危険が潜んでいないとは言えない。だが、トランプが打ち壊したものは、民主主義そのものではなかったと私は思う。彼が生み出したのは、国内に政敵を永遠に必要とする政治手法であって、社会主義的思想を禁じることでもなければ、野党を非合法化することでもなかった。トランプは「政府が勝手なことをやること」に対して敵対的だったが、「人々が勝手なことをやること」に対しては介入的ではなかった。

政敵を永遠に必要とする政治手法とは、「リベラル」を敵視したり、相手を「ヒトラー」認定したりする政治だ。この手法をとると、相手にまつわる不利な情報は、たとえそれが完全なるデマにすぎなかったとしても、拾い上げてしまう。

2016年の大統領選で広まったバカバカしいまでのデマのひとつに、ヒラリー陣営の関係者がピザ屋やレストランによる児童売春犯罪シンジケートに関わっているというものがあった。のちに「ピザ・ゲート」と呼ばれることになったこの陰謀論は右派の一部に浸透し、「ヒラリーの悪魔化」に使われた。

だが、これがそれほどシンプルな話であるとも言い切れないのは、こうした陰謀論的情報が、民主党支持者の一部にも浸透していたことだ。「敵認定」と「際限のないあら捜し」の行きつく先としての陰謀論の蔓延(まんえん)は、なにも右派に限った話ではないのである。

私たちは、取材や聞き取り調査に際し、相手の話を100パーセント真に受けるわけではない。それは取材者や研究者にとっては当たり前のことだったはずが、今や自陣営を利するとみられる情報が咀嚼(そしゃく)されずに、盲信される状況が生まれている。

様々な種類のSNS利用の拡大が、情報の摂取や共有などにまつわるハードルを下げたことが、こうした状況を後押しする。多くの一般人に世間に発する「声」が与えられ、時にヒロイックな役割までもが与えられる。かと思うと、そこで得られた名声が一夜にして地に落ちるという事態も生じる。

映画が数年がかりで作り上げるものだったとすれば、今は2時間映画並みの情報量が一日単位でいくつも放出され、それが上書きされていく状況と言えようか。そこには、人と人とのぶつかり合いがあり、かつてなく大きな声を発している人々がいる。そこに観客が群がり、情報が拡散されていく。

アメリカが直面しているのは「民主主義の敵」ではなくて、権威が弱体化し、政党におけるエリート統治が機能しなくなった後、生身の民主主義に向き合うことに伴う困難さに他ならない。

バイデン大統領は勝利演説の中で、アメリカの傷を癒し、「分断」を修復すると約束した。大変いいメッセージであったと思う。だが、分断を癒すことができる分野は、経済にとどまるだろう。

『日本の分断―私たちの民主主義の未来について』(文春新書)

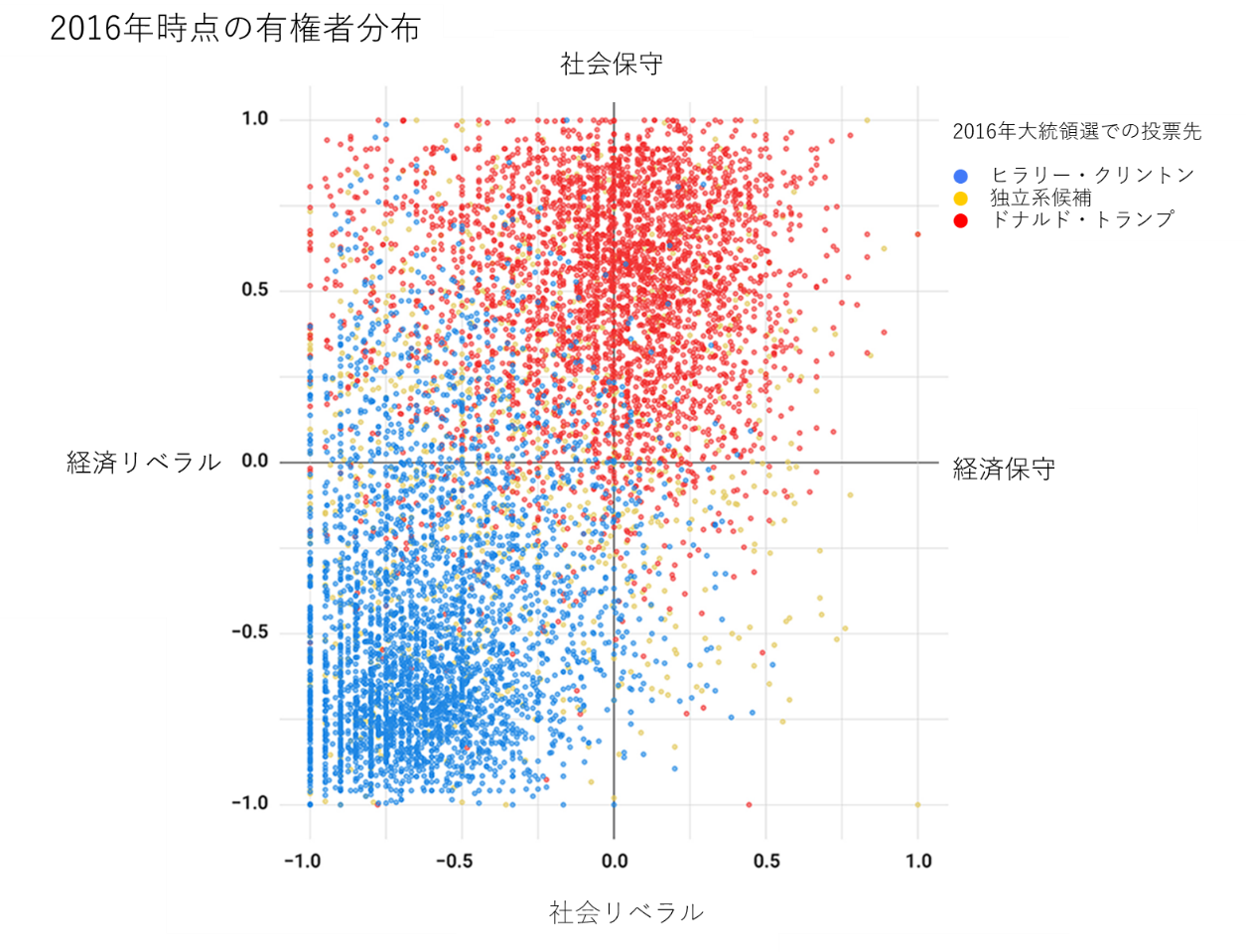

『日本の分断―私たちの民主主義の未来について』(文春新書)赤い点で示されたトランプに投票した回答者は、真ん中右寄りの上の方に固まっている。これは経済的には中道に近く、社会的には保守の人々である。一方、ヒラリーに投票した青い点で示される回答者は、圧倒的に左下に固まっている。これは経済的にはリベラルで大きな政府を好み、社会的にもリベラルな人が多いことを示している。

トランプ現象の本質を一言で表すのならば、人口的には右上の「第一象限」よりも左下の「第三象限」が圧倒的に多いため、もともと支持者が多い「第一象限」だけでは勝てないことを悟ったトランプが、左上の「第二象限」の支持獲得に本格的に乗り出した結果と言える。 第二象限には、白人労働者やヒスパニックの中産階級が多く、黒人男性の有権者もある程度分布しているとみられる(トランプが2020年の大統領選でヒスパニック票を伸ばし、黒人男性の2割弱をとったのは示唆的だ)。

私が前述の著書で述べている通り、今のアメリカは、保守、民主の二大政党の対立軸の壮大な組み換え期にある。具体的には、経済は中道をしっかりととりつつ、分断を「大きな政府」対「小さな政府」ではなく「社会保守」対「社会リベラル」に置きなおしていく時期なのである。政党が有権者が多く分布しているところに近づいていくのは、自然な動きだ。

図1 Democracy Fund, Voter Study Groupによる調査より許可を得て転載。日本語の見出しを付けた。

図1 Democracy Fund, Voter Study Groupによる調査より許可を得て転載。日本語の見出しを付けた。アメリカ政治の対立軸がすでに社会的なものに移行している以上、バイデンの「分断を癒す」というメッセージは、経済に偏らざるを得ない。実利重視でトランプの方を向いていた労働者票を取り返すには、外交安保はコンセンサス重視にして、環境政策以外はあまり派手なことをやらず、成長と分配をともに約束するしかない。

裏を返せば、バイデンは民主党内の急進派に寄り切られないようにしなければいけないということだ。議会の共和党の一部とも協力し、中道のコンセンサスに基づいた経済政策を推し進め、国力の回復にあたる。連邦レベルの最低賃金をめぐる攻防は、バイデン政権にとって最初の試練となるだろう。

とはいえ、それで社会的な「分断」が癒えることはない。共和党側はむしろ、2022年の中間選挙に向けて、社会的分断を強調し、保守側の票を固めることに血道をあげるだろう。経済の回復はバイデンではなくトランプの手柄であることを再確認し、リベラルの欺瞞(ぎまん)を徹底的に衝くに違いない。

クオモ・ニューヨーク州知事のコロナ関連の報告の不正に加え、部下の複数の女性に対する不適切な言動の告発は、ふたつの意味で民主党にとって痛いはずだ。ひとつは、民主党内でまた一人、中道の大統領候補と目される人物がレースから脱落すること。もうひとつは、女性の権利を訴えてきた民主党が、ご都合主義で被害女性の告発を黙殺しているという、共和党からの批判を招くことだ。

ここでも、権威の失墜が民主主義の闘争度を高めている。ひとつの権威が失墜するたびに、急進派が勢いを得るという構造だ。このサイクルは当分終わりそうにない。しかし、民主主義と大衆化を前提とする限り、これには避けられないところがある。分断は政権交代可能な民主主義にとって「必要悪」であり、それなしには対立軸自体が成り立たないからだ。

sayu/shutterstock.com

sayu/shutterstock.com『日本の分断』では、そんな米国の調査の紹介から入って、日本の「分断」の現状をひも解いている。今まで日本で行われてきた同種の調査の文脈とはいささか異なるが、独自の「日本人価値観調査」(2019年の8月末、参院選の後に実施)を基に、米国のプロジェクトと日本を比較してみたかったからだ。

かなりの数にのぼった調査の設問から、消費増税などの時事的な設問、あるいは党派にほぼ影響を与えない重要ではない問いを除き、25問だけ答えれば、自分の「価値観分布」が簡易的にわかる「あなたの価値観診断テスト」を作り、山猫総研のホームページ上に公開したところ、現在までに26万回以上も試された。試していただいた言論人などを中心に、政治家の分布とともに、以下のような図2を作成した(点の分布は当初調査の2060人分の回答)。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください