国連から「日本の収容制度は国際人権規約違反」と指摘される日本の現実を変えるには

2021年08月02日

今年3月、名古屋出入国在留管理局の施設内でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん(当時33)が亡くなったことを契機に、外国人の出入国や難民の問題について、世論の関心が高まっている。ウィシュマさんが死亡した収容施設におけるビデオ映像の開示を求める署名運動も始まっている。

にもかかわらず、入管の対応はいかにも鈍い。ウィシュマさんの死亡に関する最終報告書は結局、約束していた7月には出てこなかった。外国人や難民といった問題に対する政府の姿勢があらためて問われる。

外国人の収容や送還についてのルールを見直す出入国管理及び難民認定法改正案が、先の国会で採決見送りになった。秋までには衆院選があるため、法案は事実上廃案となった。

後で詳しく述べるが、難民認定手続き中の送還停止規定の適用を、新たな相当の理由がなければ2回までに制限することなどを内容とする同法案は、退去処分が出ても送還に応じない人の収容の長期化を解消するという大義名分とは裏腹に問題があまりにも多く、廃案は喜ばしい。とはいえ、現行の難民認定・保護制度に係る問題が解決されないままとなることも含め、外国人の受け入れのあり方等をめぐって日本が抱える諸課題は、依然、深刻なままだ。

本稿では、入管法改正案やわが国の難民問題について考えるとともに、本来あるべき難民認定・保護制度に関する野党議員の提案についても述べたい。日本人の多くにとって、これまでなじみが薄かった難民問題や外国人問題を考える際の参考にしていただければ幸いだ。

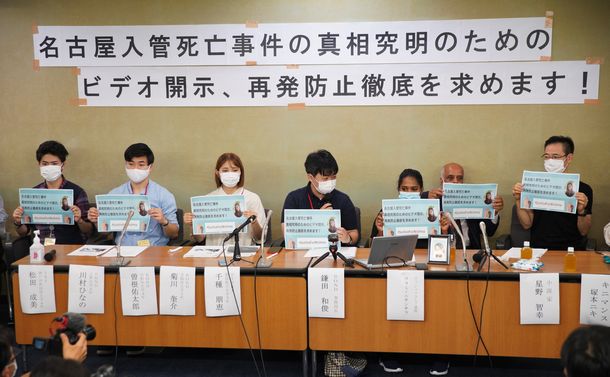

ウィシュマさんの名古屋入管での死亡問題をめぐり、 情報の開示と再発防止を求めて会見する、ウィシュマさんの妹ワヨミさん(右から3人目)と支援者ら=2021年7月7日、東京・霞が関

ウィシュマさんの名古屋入管での死亡問題をめぐり、 情報の開示と再発防止を求めて会見する、ウィシュマさんの妹ワヨミさん(右から3人目)と支援者ら=2021年7月7日、東京・霞が関

日本は1981年に「難民の地位に関する1951年の条約(以下、難民条約)」の、1982年には「1967年の議定書」の締約国となった。国際社会の一員として、とりわけ先進国首脳会議(G7)の一角を占める国として、保護すべき難民を保護する義務と責任を負っているし、応分の負担を求められているのだ。

ところが、日本は長年、「保護すべき難民を保護していない」、「国際的な責任を果たしていない」などと、国内外から非難を浴びてきた。収容されている難民申請者による申し立てを受け、2020年9月には国連人権理事会の恣意的拘束作業部会から、「日本の収容制度は国際人権規約違反」と指摘された。いったいどうなっているのか?

まず、事実から述べる。我が国で難民と認定されたのはたったの47人。率としてわずか0.5%だった。先進諸国がおおむね15%〜55%を認定しているのと比べて、あまりに少ない。

さらに深刻なのは、難民として認定されなかった99.5%の中に、本来であれば認定されるべき方々が含まれ、退去強制処分になっているという点である。これは命にかかわる問題であり、後述するように、明らかに国際法違反だ。

Novikov Aleksey/shutterstock.com

Novikov Aleksey/shutterstock.com忘れられがちなのだが、実は日本にもかつて、もう少し積極的に難民を受け入れていた時期があった。たとえば1970年代から80年代にかけては、閣議決定により約1万人のインドシナ難民の受け入れを行っている。

しかし、ここ約10年間は、むしろ締め付けの規制が強化されて、かつては比較的認められていた在留特別許可も出なくなってきた。とりわけ、2018年以降に顕著に数が絞られて、収容期間に上限が定められていない問題と相まって、結果として収容が長期化するようになった。

こうした現状は、国際的に見て、明らかに「異常」である。日本には、この状態を一日も早く解決することが求められている。

なぜ、日本では本来認められるべき難民が、正しく認められないのだろうか? 簡単に言えば、戦後つくられてきた日本の難民認定・保護制度が、本来、保護すべき難民等を正しく認定するシステムになっていないからだ。

問題の根源は、出入国管理制度の中に「難民の保護・認定」が押し込められているという、我が国の法制度にある。法律としては「出入国管理及び難民認定法」の一本で、制度の所管は法務省の下におかれる出入国在留管理庁。同庁が事実上、審査から収容までの権限を一手に握る。

制度の基本理念は、難民を適切に「保護」するというより、むしろ「管理」して「取り締まる」ことだ。裏を返せば、難民など外から来る者を、できるだけ「受け入れない」制度設計になっている。

こうした基本理念と制度のあり方自体を変えなければ、国際基準に沿った本質的な改革はできない。

諸外国では、難民条約等に基づいて国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が示す国際基準に沿って、難民の該当性を判断している。くわえて、厳密には条約上の難民に該当しない場合でも、それに準ずるようなケースでは補完的保護の対象者として、積極的に保護を行っているし、人道上の理由から保護すべき人々にも特別な在留許可を付与している。

ところが、日本では、他の先進国では高い割合で保護されているのとまったく同じ条件で申請しても、難民として認定されない。しばしば引用される顕著な例として、スリランカ難民やトルコのクルド難民、ミャンマーのカチンやロヒンギャ難民などがある。人道上の配慮についても、日本の場合は「在留特別許可」の明確な基準がなく、曖昧(あいまい)で入管当局の恣意(しい)的な判断に基づく恩恵的な措置にすぎない。

過去には、日本で何度も難民申請しても認められなかったのに、外国に行ったらすぐに認められたケースや、裁判に訴えてようやく難民該当性が確認された例もある。これらの方々は、もし母国に強制送還されていたら、命に関わっていたかもしれない。問題は深刻である。

基準が曖昧なうえに、難民認定の審査手続にも問題がある。なぜ申請が認められなかったのか、ほとんど説明がなく、ブラックボックス化している。収容の判断も、長期間にわたって自由が拘束されるにもかかわらず、司法の判断が一切入らないし、収容期間の上限もない。

結果的に、説明が全くないままに収容され、長期に渡って自由を拘束されているというのが、今の日本の収容制度の実態である。それこそが、国際的に強く批判されているのだ。

Richard Juilliart/ shutterstock.com

Richard Juilliart/ shutterstock.com今年3月、スリランカ人のウィシュマさん(当時33)が名古屋出入国在留管理局の施設で亡くなったことで世間の関心が集まっているが、日本の収容施設における被収容者への処遇・待遇の劣悪さも、かねてから国際社会の批判の対象になっていた。ウィシュマさんの例を見るまでもなく、病気や体調不良を訴えても、適切な医療を受けられないケースが多く、2007年以降、自殺者も含めて18人が収容施設内で命を落としている(参照)。

前述したように、ここ10年で締め付けの規制が強化されて、在留特別許可がしぼられてきたため、収容の長期化がさらに進み、半数以上の被収容者が半年以上、3年以上の収容者も多数にのぼる。2019年には、収容の長期化と施設内の処遇の悪さへの抗議をするために全国の収容施設で被収容者による大規模なハンストが発生した。

私も、何人かの方々と収容施設で直接面会したが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください